青年们依然关心这个世界,就像过去每个年代的青年们都会做的那样。热情和天真大概真的是年轻人们的天赋,我从众多的公共空间和同龄人中看见、接触过这些天赋,并且希望有更多的空间和土壤给这些热情和天真。

“宇宙中心”五道口的一处居民楼里,有一座青年空间,1月19日的傍晚到凌晨,这里举办了一场主题为“社会震荡”的青年派对。听起来很宏大,到了现场之后果然不出所料——依然是一群年轻人在一起“瞎聊天”。作为合作方之一的工作人员,又恰好住在附近,我带着录音笔和工作证就去了。

青年空间在一套双层住宅里,被运营团队划分出了一些咖啡馆、图书馆、阳台之类的空间,为了配合这次“派对”,连一间卧室都被临时征用了。三十多个话题在三四百平米的场地里出现、交错,像新年庙会的限时摊位一样,不同的话题发起人四处吆喝听众,主办方则“拆台”一样提醒话题时间已到——该轮到下一个话题了。最多的时候有九个话题在不同区域同时展开。

人来人往,我抓了一把前台提供的零食,匆匆填了填肚子,钻进了吵吵嚷嚷的人群和话题中。

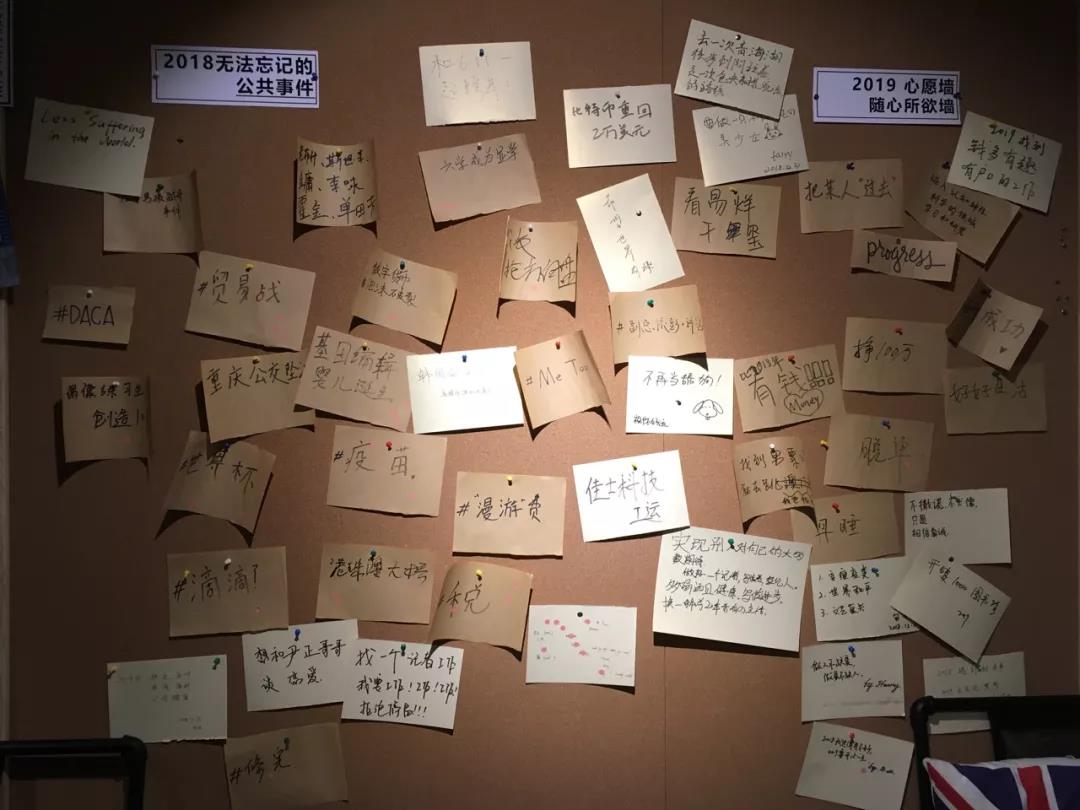

▲ 空间里的“随心所欲”墙。

收获也不少,“逛”了五个“话题摊位”,我知道了前中介欠我的押金和房租很难要回来了,见证了对一个“空巢青年”的“社交诊断”,听一个培训老师讲了她对教育公平的看法和行动,参与了两个艺术系毕业生对“草根文化”策展设想,最后还听一位美学研究者聊了俩小时的“女性主义”。

虽然有些话题聊得有些浅,有些则很理想主义,可能根本不会被实现,但这些人都走出了第一步,往后的反驳或者进步,批评或者建设,都是给未来的铺垫和基础。青年们依然关心这个世界,就像过去每个年代的青年们都会做的那样。

▌黑中介实在是太“黑”了

“派对”本来该在下午七点开始,我在等Beck,介绍里说他“陪粉丝打过黑中介官司,深入中介一线学习过”。可能是居民楼里的场地有点难找,等了20分钟左右他才到。

几句抱歉之后,他说他之前陪粉丝打官司的事情在去年十月已经胜诉了,但是对方依然没有退款,现在还在跟踪法院的强制执行。我这才反应过来,介绍里是指通过法律手段打黑中介的官司,而不是诉诸武力去殴打黑中介。

Beck又问现场的其他人有没有什么记忆深刻的租房经历。一个男生说他之前在昌平租了一间屋子,中介收了三倍押金,后来等他退房的时候,中介顾意损坏了插座等物品,拍照过来说是入住过程中损坏的,克扣了一笔很大的押金,还收了很贵的卫生费。另一个男生说他之前租房,住了没多久,中介以“房子被查,要退还给房东”为由,收回了房子,又以合同里备注的“不可抗力”为由不退还押金,结果过了一段时间,他的那间屋子又以更贵的价格被租给了其他人。

见识过黑中介各种各样的手段,Beck发现租房者在北京特别不受保护,有些中介公司甚至直接以“洗房”的方式来赚钱,在合同里隐匿着各种各样的霸王条款,房子出租不久,便以“不可抗力”为由,用欺骗甚至威胁等手段赶走前租客,扣留押金。把人赶走之后,又再出租给新的租客,如此循环。流动性越大,黑中介“赚”的钱越多。

“追求正义”的道路却常常曲折。黑中介常常以个人的身份出现,假扮成房东的亲戚朋友甚至房东本人,和租客签订租房合同。一旦出现纠纷,租客常常求告无门。工商局不受理这类案子,因为没有营业行为;住建委管不了那些没有备案的公司,个人中介更是无法触及;派出所负责的是治安问题,租房这类经济纠纷的严重程度似乎还差一点意思;法院的程序也常常困难,如果不知道对方的姓名、身份证号、地址等信息,法院的传单无处可传……Beck创立的“看门狗”是一个以租房为主题的自媒体,曾经做过一次在线调查,发现北京地区被调查者的租房受骗率高于50%。

我跟Beck说了我的情况——前个中介公司以“房东要收回房子”为由提前和我解约了,并给我了一份盖有中介公司公章的“退房交接单”,上面写着会在30个工作日内退还我的押金和剩余房租。如今半年多过去了,我依然没有收到退款。我的另外一位室友前不久向法院提起了上诉,很快收到了退款。

Beck问我是哪家中介公司,接着恍然大悟一般,说:“是这家啊。”随后说他有一个好消息和一个坏消息,坏消息是这家中介公司过去吞并了很多小型中介公司,但已经走到了破产的边缘,好消息是有两家信贷公司接手了它,所以我可能依然有机会拿到我的退款。

“也不知道是‘坏人’变好了,还是‘坏人’继续变坏了。”Beck说。

他本来还有一些关于租房的“避坑指南”要分享,但是电话响了,他的一个朋友找不到场地的位置,他得下楼去引路,这场话题就草草结束了。我钻进了旁边的一个房间里,那里在聊“你真的懂得聆听吗”。

▲ 空间里的一些“聊天场景”。

▌帮一个刚到北京的年轻人找朋友

思岑是这场话题的发起人,因为我是中途混入,错过了她在前面画的一系列关于沟通的象限图,也根本不懂她所说的“对话启发”和“深度聆听”是什么。

话题刚好进行到后半程,一个男生被请上前去,分享他最新的一个困惑,我们其他的人则被分成四组,要基于先前的“理论”去找出这个困惑中存在的“渴望”、“情绪”、“事实”和“阻力及助力”。

男生说他去年十月刚到北京来工作,在一家车企,工作中常常是一个人,项目制的工作也难以和其他同事有交集,生活里也没什么朋友。虽然是理工科出身,但是他很喜欢逛博物馆和哲学,也想认识这方面的朋友,有更多的交流。可是他又不喜欢吃饭、逛街这些“琐碎的事情”。所以困惑就是,独自一个人来到北京,没有朋友,但又想认识有同样兴趣、可以交流互动的朋友。

四个小组的人在给定的五分钟里分别给他“诊断”,帮他想办法结识新朋友。有人建议他不要害羞,可以主动和同事多交流,同事里可能也有同样兴趣的人,“我的工作性质和你差不多,也很少和其他人打交道,但我今天就是和同事一起来这里的,我们现在也是朋友”。有人建议他通过论坛、贴吧等渠道打入“有共同兴趣的社群内部”,一起逛博物馆、参加读书会,肯定会交到新朋友。还有人劝他也“向下一点”,接受吃饭、闲聊这些琐碎,说朋友之间就是既有琐碎无聊,也有更深刻的“闪光”,两方面都得接受……

在这个过程中,话题发起人一直在控制发言的方向,避免了其他人过于冗长的提问,以及和话题关系不大的个人分享,其他人则积极热情的发问,试着帮忙问出一些关键信息,并且提供了一些建议或经验。

但很快,话题的时间到了,下一场话题的发起人和参与者等在门外。困惑的男生好像想明白了一些,但脸上依然有些困惑。人来人往,也不知道他能不能接受“有意思”之外的“无聊琐碎”,不知道他什么时候能交到新朋友。

▌知识传播的门槛如何降低?

我又钻进了青年空间的图书馆区域,菜菜正在分享她对“教育公平”的观察和个人实践。她在一家培训机构工作,为那些准备送孩子出国念初高中、大学的家庭提供教育培训。

她说她来自竞争激烈的“高考大省”山东,本以为山东的学生是全中国最努力的人,后来她当了老师,观察发现北京的学生比山东学生还肯学(刻苦),令她印象深刻的还有美国西雅图的华裔学生、香港的学生。“国外的教育更强调应用性、互动性和实践性,国内的则更多是灌输式的教学”。

发现“二代们”往往也更努力,还有更优质的教育资源,这让她思考怎么让四五线城市、村镇的学生也能接触到一二线城市的教育资源。

她刚分享了前段时间关于“改变命运的一块屏幕”,说“直播课”(一二线城市的顶尖学校直播分享课堂内容给其他地区的学生)是一种很好的尝试,紧接着就有其他人提醒她,说即使是“直播课”的资源,因为设备、师资有限,也只能被教育相对落后地区的少部分学生获得,在目前并不能真正“普及给所有学生”,它体现的依然是资源的高度集中,在应试教育系统中,依然是在“收割尖子生”的同时抛下其他学生。

还有人则说,在一个不好的系统里,任何修修补补都是对它的保护和延续,并不能真正解决问题,只有站在系统之外,打破这套系统,才能找到新的出路。

有人问,新的出路是什么呢?

没有人回答。但依然,菜菜认为美国的“可汗教育”是一种值得借鉴的方式,研发优质的网络课程、为所有学生提供免费的基础教育知识,她认可这种易获取的、干净的(没有广告、在搜索引擎中能被迅速查找;她认为目前的网络搜索并不利于知识的搜索、学习)教育资源,相信弥补教育资源差距的方法之一就是搭建更多免费的、公益的在线资源。

菜菜又说,他们的一些同事会拿出一些个人时间去西部的落后地区支教,除了一些常规的教育支持,他们还发现,因为有了外来的理念和力量,当地的小孩子会习惯于穿内裤了,当地的一些老师也不像之前那样“猖狂”,让学生去给他们洗衣服、打饭了。

▌他们想给“新工人”办个展

我又去了另一个场地,李雨晖和孟垚在这里发起了一个关于“‘新工人’艺术”的话题,他们是艺术系毕业生,从事艺术展览研究和策划,也关注草根文化。

开场讲了很多理念,又分析了一通关于创作主体的思考,一方面是艺术家作为主体,参与进工人的生活,又从工人的生活中“提炼”出艺术作品;另一方面是工人作为主体,直接在工作和生活中创作艺术作品。紧跟着,他们又分析了一下工人的创作是不是一种“艺术行为”,因为他们定义中的艺术行为是一种基于展示而开展的创作,但是他们不能确认,工人们的写诗、撰文等等是为了自我表达还是为了对外展示。这是一个悬而未决的思考,并不影响他们的策展,但依然是他们的一个“心结”。

我问他们,有没有和他们关注的“新工人”面对面交流过、访谈过,他们回应说暂时还没有访谈过,但是看过很多其他艺术家的访谈成果。

他们现在有一个策展想法,是在城市的空间中,比如一个广场,或者一个咖啡馆,把职业艺术家基于“新工人”创作的作品和“新工人”自己创作的作品放在一起展览,交给公众去观看、判断——二者有没有区别,是否其中一方更有表现力。

但还有太多的未知,比如有人帮他们联系上了一个咖啡馆,基于此,他们做了一个策展计划,但是如今那家咖啡馆先倒闭了。因为还处于计划阶段,用作对比的“艺术作品”大多还没有着落。在这次话题的现场,二人也面对了一位有着“工人背景”的参与者猛烈追问甚至质疑,甚至包括“新工人”这个定义本身,参与者说“新工人”是一个外来词,他们自己并不这样称呼自己,而是将自己视作农民、农民工,“新工人”这个称呼的背后存在一种权力关系(谁能定义这个群体是“新”的),它更多被用在研究者、艺术家里面,而非这个群体本身。

两位策展人则认为自己是一个“桥梁”,将不同的艺术作品置于公共空间中,让更多的人看到,用一种专业的方式去展示它们,引发更多的共鸣。同时也希望自己能提供一种媒介和出口,引发更多的关于“新工人”的创作。

像是担心那个男生什么时候能交到新朋友、担心新的教育出路是什么,我现在也有点担心这场“展览”什么时候能真正落地展出。

▌听一个批评家聊女性主义

最后到晚上十点了,我混进了一个聊“女性主义”的话题之中,之所以去这里,是因为2018年整个关于“#MeToo”的运动。

在见证这场“运动”的程中,涉及的举报、自陈,是我第一次感觉到,我不能对一个事情、事件、现象有很强烈的共情(而以前农村、贫穷、代际之类的话题则让我很容易“共情”)。我知道发生了这些事情,能知道性骚扰、性侵的人太过分了,能知道(而不是“换位思考”或“设身处地”的感受到)受害者遭遇了很多,很难过痛苦,但体会不到那种害怕、恐惧,连受害者过于自责都不太能体会到(能知道对方有自责,但是仅限于知道)。我能想、思考的方向都是怎么从程序上防止这类事情,但没有过多的情感上的共情,我明白“#MeToo”的方向、目的很重要,但是我没有那种很强烈的情感、动机去往深了想,我觉得这可能也是它遭遇很多非议、误解的原因,有很多受害者,但可能也有太多我这样的人了。

所以我很希望补上这一课,但是并没有,话题发起人黄莎莉是一位艺评媒体人,说她更偏向于批评家的角色,这和评论家不一样,批评更为客观,甚至可以引导艺术家的创作方向。

在长达两个小时的分享中,她先讲了历史上历次的女性主义思潮,和重要的运动,又分享了一些个人的经历。她说自己不是一个女性主义者,这个称谓是一种符号,无所谓褒贬,它不是随随便便一个人就可以这样自称的,而应该是别人赋予的。中途还说:“(女性更偏向于情绪表达,)希望女性在工作中多像男性一样运用男性擅长的理性思维。”

说完这句话之后,现场有一个男生很快举手,提问说:“您这句话是不是应该这样说——因为女性从小被环境、教育影响得更善于情绪表达,而男性则被影响得更善于理性思维,所以这样的女性应该多学习理性思维。说‘男性擅长的理性思维’这个表达并不准确。”

突然之间,我之前关于自己的疑惑有了一些解答。我第一次意识到,我被环境影响的印记是如此之深又如此不自知,直到从另一位男性口中听到这样的“纠正”,才终于有了一点点动摇。

但这时候已经临近结束了,已经是凌晨了,还有不少年轻人还聊着这些看似不着边际,但可能非常重要的话题。

我不禁想起,有时候有人批判年轻人不再关心这个世界。我知道,作为一个编辑,我捡了便宜——我是靠这个吃饭的,我只需要做好我的本职工作,就是一副“像是在关心世界的样子”了,有时候甚至还会得到过分的称赞。但大多数年轻人并不一样,在狭义上,他们的工作不是关心这个世界,他们有更重要的事情,比如备课、写代码、做商业策划、送快递……但他们依然有时间去关心这个世界,这是我所不能也不应该去比较并以此自夸的。

为此我还想不负责任地说一句,热情和天真大概真的是年轻人们的天赋,我从众多的公共空间和同龄人中看见、接触过这些天赋,并且希望有更多的空间和土壤给这些热情和天真。

* 本文为南都观察在“青年派对”中的现场速写,南都观察的新栏目“未来的事”会定期推荐我们认为有意思的活动,这次我们到了其中一个的现场,未来我们将去到更多的现场,带回更多的信息。