林宇和父母是去年年末入住小区的,过去一周里,母亲一直为小区即将出现的“变故”忧心。但在这个年轻的姑娘看来,母亲和邻居们所面对的那个敌人,更多是一团混沌的想象,被他们的人生经验和传闻渲染。他们陷入了对未知和失控的恐慌。

“我们讨论和关注的,不应该是那十几个具体的,活生生的人吗?”她说。

7月中旬的一纸看房公告,将两个母亲一同扯进漩涡。

如果没有意外,高珍很快就可以同家人搬进位于深圳市宝安区的一套公租房,65平米左右,每月租金一千多元,四周学校、商城林立,商品房均价已过8万。更重要的是,附近至少有六七家自闭症康复机构可供选择。接到消息那天,高珍翻出户型图,仔细验看比对。

好心情仅仅维持了两天,准备出发时,她被告知看房取消了。

二十多公里外,傅盈坐在办公室里查阅关于精神残障的资料。一天前,她刚刚得知,17个精神残障人士可能入住自己所在的小区。业主们推举出代表,前往住建局提出抗议。

两个母亲各自焦灼,她们身后,是17个家庭和数百个家庭的忧虑。

这并不是一场少数与多数的对峙,也并不能被简单视为不同阶层的博弈。更多的,是横亘在社会公众和精神残障人士之间的巨大藩篱。

即使是以包容和多元着称的深圳,也不能例外。

墙,早就建起来了。

▲ 华联城市全景小区里的花园和儿童游乐设施。 ? 苏惟楚

▌裂痕是如何被制造的

7月17日中午,傅盈收到来自丈夫的一条信息,那是一份名单的截图,“这批认租保障房的,有17个精神病人。”丈夫说。

傅盈点开图片,看到名单备注栏里列着“精神残疾”,从一级到四级不等。对于一个理科生而言,这种专业表达是她所不熟悉的。她隐约觉得,这是一个“危险的信号”。

傅盈是深圳市宝安区华联城市全景的业主,此时,业主群已经沸反盈天。有人在群里发了一张图,是网上对精神残疾等级的解释。其中的表述令傅盈和邻居心惊:打砸、不分场合、不听劝说,纵火爆炸、伤害——事实上,当晚傅盈查阅专业文献时,就发现那是一个极其错误的表述。但当时,截图直戳人心。

小区居民很快推举出6位业主和租户代表,前往宝安区住建局,向这项计划的制定者提出抗议,他们要求停止看房,分流候选的精神残障家庭。

其余的业主计划“公开表态”。二十多位居民拉开两条横幅——“保障他们的住房权,谁来保障孩子的生命安全”“罔顾潜在危险,危及家园校园”。后来,一位业主称,这样的措辞已是经过斟酌,尽量避开“精神病人”这样的称谓。在她的解读里,这两个条幅指向的是安排不周全的住建局,“并非精神残疾人士”。

拉横幅的地方位于小区的物业管理中心门口,距2栋保障房不足百米。这是一栋35层的高楼,有374套保障房,其中350套已经配租给宝安区引进的人才及其他租户,剩余24套,在这次配租中大多面向残疾人士,很多家庭已经排队等候三至五年。

根据宝安区住建局发布的公告,41个家庭入围选房,排名前24位的,有12位的备注是精神残疾。24套保障房分布在6个楼层,其中19套集中在2层至4层之间,最高楼层为31层。

作为被宝安区引进的人才,彭安是2栋的租户,此次被推举的谈判代表之一。在他看来,相比小区业主,精神残疾人士的集中入住令2栋租户面临更大的安全压力。

尽管同样被冠以华联城市全景的名字,但作为保障房的2栋被一堵灰墙与小区隔开。墙和楼宇之间的小路宽约5米;每一层安置着11户,全楼374户人家共用4个电梯。走出电梯间,隔着门,能听见走廊尽头邻居家的笑谈。

7月17日,看房公告发布一天后,保障房的租户们紧急写成联名信,向住建局发出停止看房的请求。

彭安是2栋为数不多的,愿意见媒体的租户。和商品房业主代表一起接受采访时,他对于小区围墙的话题非常警惕,在他看来,这是“离间租户和业主”。一位业主说:“2栋的邻居大多是高素质人才,我们非常高兴能有这样的邻居为伴。我一直很羡慕高晓松的小时候,他可以随意向清华的邻居请教问题。”

“我们的孩子常在一起玩耍,”另一个业主补充道。

彭安一遍遍强调,反对并非出于歧视,而是因为公共安全的考量。他将矛头指向住建局,认为对方在处置这一问题上缺乏周全的考虑,将“潜在的隐患”过度集中在一处。

他也会把自己代入那些“隐患”中,一遍遍想象那些轮候家庭的无奈和失望,“他们家里有残疾人已经很困难了,好不容易申请到一个很好的房子。”

但最终,他还是决定对其中一部分人关上门,“这是立场问题”。在2栋业主联名发出的一份公开信中,他们写下这样的理由:居住在华联2栋的引进人才较多为科技、教育、医疗、卫生等行业从业者,如果居住环境有较大安全压力,这种压力很大可能上会传导至从业者所接触对象。

7月17日下午,彭安和其他五位代表坐在住建局的会议室里,很快,两位宝安区残联的工作人员也赶到。

彭安记得这样一个细节,残联工作人员到来之前,住建局的领导一直强调候选的租户“没有危害”。但残联的工作人员到来之后,说了一句“不排除有攻击性”,话音刚落,住建局的领导嗓门猛地高了起来。在彭安的解读中,这意味着住建局的人“也慌了”。

宝安区残联的一位工作人员说,他并未出席那天的座谈,无法确认上述细节。据他了解,那天工作人员匆忙接到住建局的电话,没有任何准备。

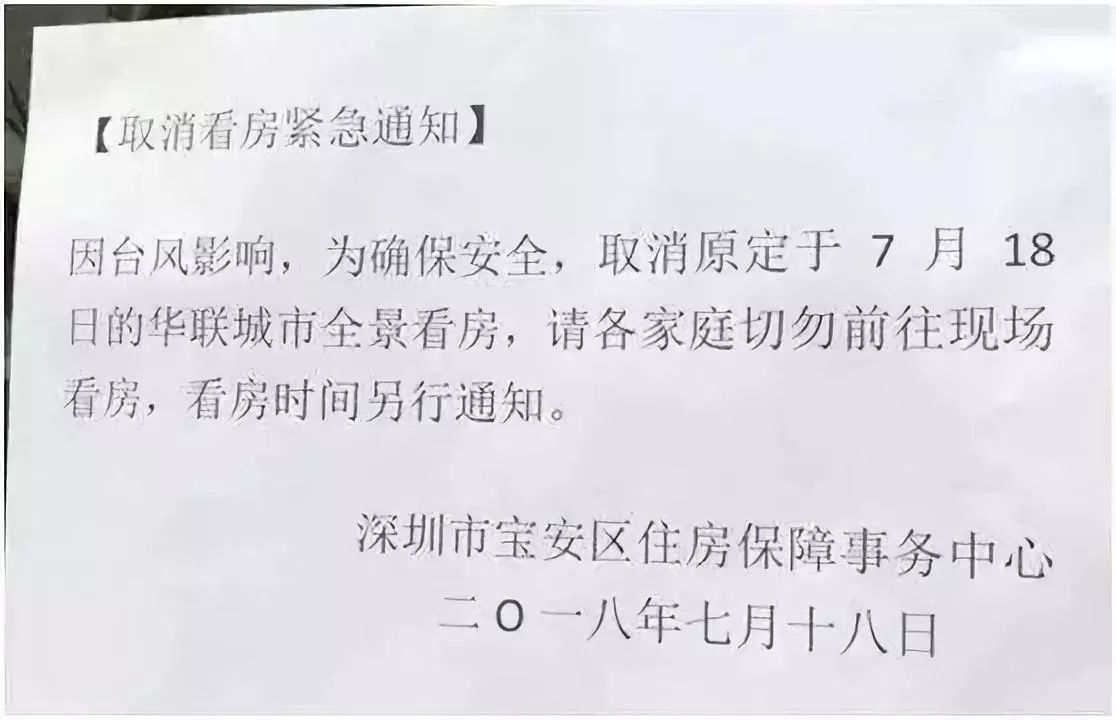

看房还是被取消了,理由是台风天。关于这一细节,双方各执一词。业主坚称取消看房的通告是在他们寻找住建局之前就已张贴在小区,而轮候家庭则坚称,7月18日当天并未有台风来袭,取消看房是因为业主们的抗议。

不论原因如何,看房计划搁浅至今。作为此次候选家庭之一,洪霞不得不跟房东暂缓退租。那时她还不知道,这只是一个开始,此后数天,巨大的舆论声浪将会拍向她和她的孩子。

直到7月19日,华联城市全景的业主和租户通过一则电视新闻才知道,17位精神残疾人士中,有15位是自闭症,他们大多是未成年人。

“我觉得自己被耍了。”一些业主觉得遭到了愚弄,此前两天的交流中,他们从未被告知有自闭症儿童的存在。现在,他们成了舆论中驱逐十几个自闭症儿童的人,被放置在另一个群体的对面。

他们至今仍对“15个自闭症儿童”的表述表示怀疑,认为这是住建局为自己开脱的手段。

▲ 宝安区住房保障事务中心发出的“取消看房紧急通知”。 ? 苏惟楚

▌他们隔着墙,彼此看不见

看房取消后,高珍意外地在一个本地论坛里,看到女儿身份证前14位、姓名还有残疾类别。这些信息来自住建局发布的选房公示名单。论坛里关于精神病、伤害、疯子的讨论比比皆是,业主们打横幅的照片更让她感到愤怒。

长女的异常随着长大渐渐凸显,在公共场合,高珍数不清自己低头道歉有多少回。但这是第一次,有人如此坦白地告诉她:你和你的孩子不属于这里,你们不被欢迎。

来深圳十几年,高珍和丈夫渐渐落地生根。这座城市有着极高的办事效率,知道她带孩子不方便,还有人会上门提供服务。她热爱这座城市的一切,也感激这座城市曾予她的包容和体贴。

高珍租住在深圳西北部,那里地处偏僻,优质的康复机构极少,前往市中心需一个多小时车程。搬去华联城市全景之后,5公里内至少有六七家康复机构可以供她选择。而且,对于刚出生的小女儿来说,那里有更优质的教学资源。

“我们正想尽办法变强,让妹妹也变得更强,这样就不会畏惧社会的指指点点。”高珍说。

作为华联城市全景的业主,李昕也是资深“深漂”。首付掏空了两家老人的积蓄,背负房贷被夫妇二人戏谑为“给银行打工”。怀孕已有8月的她如今还在上班,每天花费一个多小时往返于宝安和罗湖之间。月份大了,丈夫考虑到她已不适合挤地铁,决定每天打车,“算奢侈一把。”

在外打拼数年,李昕深知阶层跃升的重要性,两年前和丈夫择房时,他们一眼看中了华联城市全景,这里是深圳宝安中学的学区房,挨着一所重点高中,附近小学林立。

李昕和丈夫费尽心思装修,每块砖都是她心仪的纹样。一个多月前,他们住进了小区,这里树木郁郁葱葱,房间朝向极好,“每天早起,心情都很好”。

这场变故令她猝不及防。一夜之间,李昕和她的邻居们成了“为富不仁”的代名词。

她试图在知乎上解释自己的顾虑,但很快,就被更大的声音吞没了:“你最好祈祷你孩子没病,”“你们知道他们有多困难吗?”“你对自闭症了解吗?”

李昕很想对网络那头的人说:我不知道,我承认我无知。

一直以来,李昕理解的“精神残疾”是一种“失去控制”的状态,这种状态将会引发无序。念中学的时候,李昕有位同学的弟弟,智力发育迟缓。一次,男孩歪着头痴痴地看着李昕,口水从嘴角溢出,李昕至今记得这令她“非常不舒服”的一幕。

去年,宝安区发生的精神病人袭击女童的事件,让“不舒服”升级为“不安”。走在路上,她留意着前后的风吹草动,不敢分神。

业主从学术网站中找到的研究报告和数据,进一步强化了邻居们的认知:“精神残疾人士具有很强攻击性”“自闭症也会伤害别人”。

李昕的“不安”升级成“恐惧”。早前爆发的问题疫苗事件与小区的安全疑云交织在一起,她整夜睡不着,一遍遍问自己:“把孩子带到这个不安全的世界,是不是太草率了?”她希望给孩子最好的东西,无法接受任何可能伤害孩子的隐忧。

同样夜不成寐的,还有高珍们。

因为家庭信息在住建局的公告中被公开,一位自闭症孩子的双亲发生了剧烈争吵,父亲怨怪母亲为什么要申请公租房,让孩子的情况被暴露,现在同事都好奇地向他探询。一位母亲清空了自己的购物清单,里面是她准备为新居添置的物品。

7月20日,8位家长和自闭症机构的社工们坐在一起。社工郑依玲至今记得那些憔悴惊惶的面孔,这些母亲不敢再留下任何影像,即使打马赛克之后,“这种伤害是不能被小看的,”一位母亲告诉郑依玲。

母亲们拒绝了社工提出的“跟业主面对面交流”的提议,她们无法预料,那是一场审问,还是一场更大的风暴。

▲ 2016年3月30日,山东省泰安市,在康复中心,一名赤脚的自闭症患儿趴在木地板上玩手中的碎木屑。 ? CFP

▌高墙两侧的迂回和试探

隔阂,已经产生了——这是被卷入事件各方的共同认知。但高墙两侧,不同的声音也渐渐释放出来。

同样作为2栋的租户,周鑫的态度逐渐松动:“我住的房子是政府分配的,感觉占了便宜。反对别人入住,觉得底气没有那么足,毕竟人家也是通过法定程序申请的。”

她用一句“吃人嘴短”作为总结,一如去年刚入住时,大多2栋住户对待楼下那道围墙的态度。

保障房的租户和商品房的业主们缴纳了同等的物业费,深圳市相关条例早已明确规定,保障房和商品房之间不允许设置围墙。但华联城市全景不是深圳唯一一个设置围墙的小区。

公共活动空间太小,使用小区花园太费周折,大多时候,女儿只能在围墙和楼宇之间的砖道上骑车。周鑫同丈夫不只嘀咕了一次,但更多时候,他们和邻居彼此安慰,“人家付出的代价比我们要大” “咱们有的住就知足了”。

宝安区住建局办公室副主任蒋碧君再次确认了“15个自闭症家庭”的信息,她表示,一些业主和租户已经松软了态度,但依然有人反对:“即使是自闭症,他们会不会突然情绪失控,把小孩子和老人弄伤?万一我们的小孩子不知道分寸,激怒了他们怎么办?他们会不会引发连锁反应,一个孩子哭引发一层楼都在哭?我们和他们共同生活需要注意哪些?”

除了对精神残疾缺乏了解,反对者的担忧背后,是对基层精神疾病管理的不信任。“新闻总说这些人失控杀人和伤人,之前宝安那个袭击小孩的就是精神病人。”

宝安区残联的工作人员就此回应称,深圳的重性精神疾病管理系统建成已有10年,每个社区都有专门医护人员和社工都密切关注着患者的服药和治疗,病情严重的将被送往医疗机构。治疗结束后,也有机构帮助他们进行过渡。然而,部分家庭因担心隐私泄露抗拒备案登记,“那件事的当事人就不在管理系统里。”

林宇和父母是去年年末入住华联城市全景的,过去一周里,母亲一直为小区即将出现的“变故”忧心。但在这个年轻的姑娘看来,母亲和邻居们所面对的那个敌人,更多是一团混沌的想象,被他们的人生经验和传闻渲染。他们陷入了对未知和失控的恐慌。

“我们讨论和关注的,不应该是那十几个具体的,活生生的人吗?”她说。

在社工的描述中,这些自闭症孩子虽然普遍在反应和交流方面存在问题,但他们中的很多人已经有了和社会交往的经历,有的孩子已在普通学校随班就读,同学和老师大多不知道他们是自闭症。

“一个孩子甚至都不知道自己是自闭症,学校组织自闭症的宣讲,他回到家跟妈妈说,‘里面有几条跟我挺像。’他妈妈带他来机构参加活动,他问为什么总来,妈妈只能跟他解释,‘我们要关爱他们啊’”。

高珍的大女儿阿雅,便是那些曾被笼统归纳的孩子之一。

这个尚不及学龄的女孩每天往返自闭症康复中心。她曾有随便开商店冰柜拿雪糕的习惯,高珍一遍遍纠正,效果很好。女儿几乎每天都比前一天进步一些。

社工郑依玲说,第一次与轮候的自闭症家庭接触时,有人已心灰意冷,打算放弃,但社会组织和残联介入后,他们打算等待残联和住建局发布的方案。“一些家长意识到,这是我们的权利,不能退,退第一步就要退第二步。”

▲ 小区和保障房之间的围墙。 ? 苏惟楚摄

▌社会的藩篱

华联城市全景的一位业主很坦率地承认:“我不是歧视,对于那些跟我不一样,我不了解的群体,我好像是天生的惧怕。”

她的不自在是这个社会的一道缩影。社会公众与残障人士之间的藩篱横亘已久。那些身患残疾,行为异常的群体在社会中是隐形的,他们不被看见,也难以接近一般人的生活。于是,当他们突然走近时,就已被贴上了“异类”的标签。

廖艳晖对此深有感触。她是一位成年自闭症人士的母亲,过去十数年里,她各方奔走,搭建平台,健全自闭症社会支持系统。陪伴儿子的二十多年里,她早已习惯了那些不自然的注视和指点。

对她而言,这次的事件也许是一个探讨社会融合的契机,“换个角度看,这不是揭露深圳的不好。只是很少有人这么公开地表达自己不欢迎的态度,大多时候,小区的人为了逼走一个家庭,都是阴着来。”

邓兰有一个37岁的自闭症儿子,去年年初,她经历了一场历时三个月的逼迁拉锯。

前年年末,因治疗失当,儿子阿源的情况迅速恶化,情绪失控,常会哭叫,也会踹门。邓兰挨家道歉。房东还是很快带着保安上门,要求她立刻搬离住处。

按照协议,邓兰还有7个月才到租期。搬家对一位60多岁的老人而言并不容易。她拒绝了,房东随后断了水电。她只能每天步行15分钟前往附近的医院接水,无法在家做饭,每夜摸黑生活。

赶人未果,房东报了警,警察对邓兰颇为同情,给出的调解方案是,不搬走,但阿源不能回家,只能待在康复机构。

阿源本来已有好转,搬去康复机构后又变得焦躁不安。四个月后,机构的老师找到了原因:他想回家。康复机构对他而言,仅仅是一个可以活动的地方,但不能给他带来十足的安全感。

“很多人觉得,这些人不应该出现在我们生活中,应该被隔绝,最好再找医生进行观察,”廖艳晖说,“但很多人忽视了,这不是一种疾病状态,是一种生命状态。他们回归社区的渴望,不是所谓‘弱者的特权’,而是他们与生俱来的,跟所有人一样的权利。”

廖艳晖成立的守望心智障碍者家庭关爱协会,位于罗湖区一处裙楼里,两名志愿者正陪着一位成年自闭症人士,听到喜欢的旋律,他兴奋地耸起肩。

和很多成年自闭症的家长一样,过去两年里,廖艳晖不得不面临一个尴尬的局面:孩子成年后,社会没有太多合适的机构可以帮助他们康复,很多成年自闭症不得不回归家庭。这意味着,家人将花费更多时间调和与社区邻里的关系。

2017年之前,廖艳晖的儿子凯文大多生活在康复机构。在社区中,廖艳晖一直试图保持低调和隐形,避免给人带来更多麻烦。

凯文是一个敏感的男生。一次,廖艳晖带凯文观看了一场探讨死亡的剧目,演出几近尾声,凯文哭着喊:“妈妈,不要!” 也正因此,廖艳晖不希望将儿子置于可能被指点或者讨论的境地,“他能察觉到那些不友好”。

近两年,凯文更多是生活在家中,他像很多自闭症孩子一样,高兴或者不高兴,都不可避免地发出声音,吵到邻居。

楼下的邻居为此在业主群里发了公开信,投诉男孩打扰他休息。廖艳晖也回了一封公开信,详细地讲述了孩子的情况,并致以歉意。过去十数年里,尽管社区的人都知道孩子是一个怎样的存在,但这是她第一次以如此正式的方式向他们介绍儿子。

业主们不可避免地,各自站在廖艳晖和邻居身后。就如同,这一次事件中高墙两端的舆论声浪。

廖艳晖不希望讨论止于一场口水战。她邀请了业主委员会和几位邻居来家里吃下午茶,请他们来看一看这个男孩。“他们讨论的资料、电影都是别人,不是凯文,我邀请他们上门,有了比较直观的认知,而不是仅凭想象。”

与宝安区住建局的最新沟通中,华联城市全景的业主被告知,深圳市康宁医院的专家将会进行科普宣讲,帮助他们了解自闭症人士。

遗憾的是,半个多月过去了(截至8月1日),这些可能成为邻居的人,仍在那堵“墙”的两侧。

*文中小区居民和自闭症父母皆为化名