全文4500余字,读完约需9分钟

根据真实事件改编的电影《我不是药神》反映了中国慢粒白血病患者用药难、用药贵的现实困境。同时,用药难、用药贵也是中国重症病患者普遍面临的问题。

7月17日,“中国政府网”微信公众号发文称,李克强总理近日就该电影《我不是药神》作出了批示。批示指出,“癌症等重病患者关于进口‘救命药’买不起、拖不起、买不到等诉求,突出反映了推进解决药品降价保供问题的紧迫性”,并要求有关部门对“国务院常务会确定的相关措施要抓紧落实,能加快的要尽可能加快”。

▌中国药品供应的几个特征:“创新力弱”“以药养医”“高药价”

中国社会科学院经济研究所研究员、公共政策研究中心副主任王震认为,中国药品供应体制面临“药品创新能力低”“以药养医”“高药价”几个问题。而药品创新能力低是导致中国重病患者“无药可用”或“被迫选择高价进口药”的原因之一。

对于专利到期的原研药,“仿制”不再是“盗版”,仿制药是允许的,在世界各国大量存在,也须符合规范标准。但我国仿制药的质量、疗效与原研药差距较大,难以与高价进口药形成有效竞争。

自2015年起,我国药品审批制度改革加快,其中五大目标之一即为“提高仿制药质量、加快仿制药质量一致性评价,力争2018年底前完成国家基本药物口服制剂与参比制剂质量一致性评价”。今年5月22日,国家药监局公布了第四批通过一致性评价的名单,其中属于289国家基本药物目录的仅有12个。

在一些统计数字中,中国是新药大国。但王震提出,中国所谓的新药并没有在化学结构上的实质性创新,大部分是来自药品外形和包装的创新,比如原来的固体药物改为口服;袋装药物变成盒装。这与药品生产企业的散乱小差现状分不开。前述于2015年启动的药品审批制度改革的另一大目标,就是“鼓励研究和创制新药”。

由于投入高、成功率低,药企并没有积极性投入新药研发。国务院发展研究中心副研究员邱月提出,如果基础研究在国家层面进行,此后企业以少量代价进行下一步应用研究,研发成本会降低,也可能有助于降低药价。

对于制药公司声称的高额研发费用,北京新阳光慈善基金会秘书长刘正琛并不完全认同。他认为公共资金和公共资源也应该推动医学研究的发展。“有一个两年前的数据是,美国国际卫生研究院医学资助费用一年超过200亿美元,我们国内在这方面差异很大,还要加强。”

我国药品企业不愿意投入实质性创新的另一个原因,是要压低成本,留足“返利”和“回扣”空间。这背后则是我国公立医疗机构行政垄断背景下的“以药养医”,以及由之引发的医院、医生对“高价药”的偏好。

在2015年之前,我国对药品实行“价格管制”,对进入医保目录的药品进行“最高限价”;同时,又实行省级集中招标采购,多数是“低价药中标”,但是低价药中标之后,医院不喜欢开低价药,企业就不生产,最终导致廉价药消失。

▲ 消失的廉价药,占常用药近三成。 ? 每日新报

据王震介绍,在我国医院的收入来源中,药品收入占30%-40%,最高的时候占60%;而在药品的价格构成中,生产与流通成本(含利税)仅占30%-35%。

王震认为,要想把我国药品虚高的价格降下来,根本办法是改革当前公立医疗机构的行政垄断、改革医生的事业编制管理、放开医疗服务市场准入。“通过行政管制的方法,不仅不能解决问题,只会使问题越来越严重。”

王震所在的中国社会科学院公共政策中心调研团队曾分组调研宿迁的医改。调研发现,在实行公立医院全部改制后,宿迁没有一家公立医院,医疗服务市场由“民营医院当家”,但宿迁患者的次均费用、住院床日、药占比等,都不比周边地区高,当地患者外流的比例也很低。他说:“宿迁的医院自采药品,不走省级集中招标采购,因此药品价格比周边地区低30-40%。”

在创新能力不足,必须使用进口高价药的情况下,一些国家政府或行业协会与药企进行价格谈判,也是一种通行做法。2017年,国家针对44个药品首次与药企进行医保谈判,36种谈判成功的药品纳入医保目录,其中抗肿瘤药物占据半壁江山。

▌老龄化社会亟需医药创新

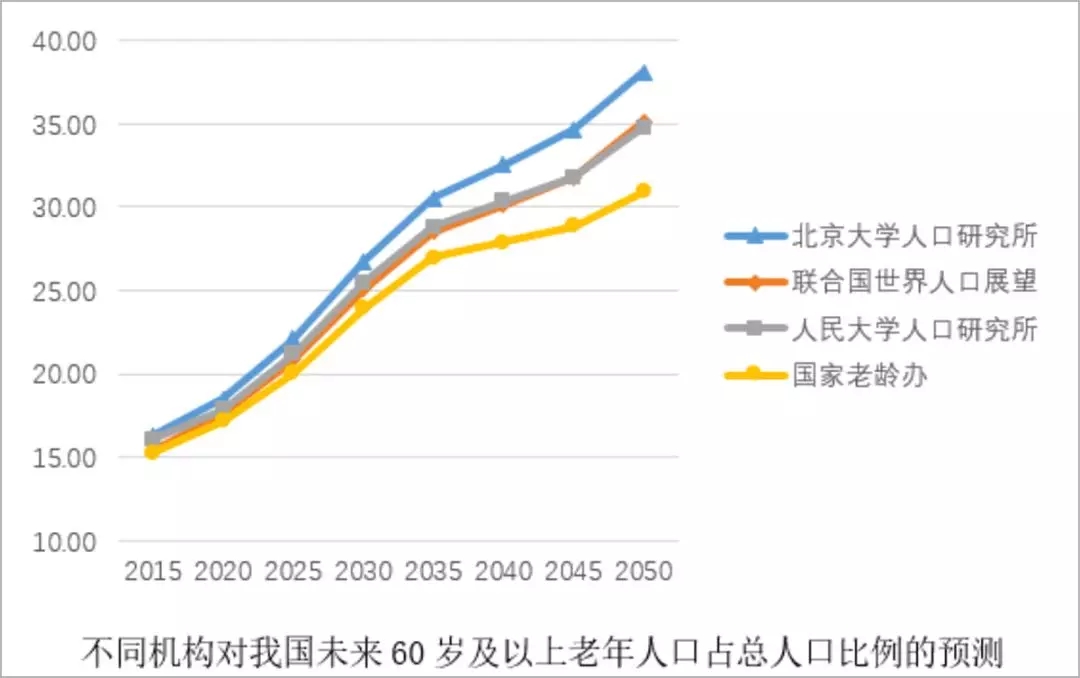

考虑医药创新的需求,首先要考虑到人口老龄化的趋势。邱月对比了多家机构预测的我国2015至2050年60岁及以上老年人口占比。虽然各家预测的具体比例存在差异,但基本都认为,中国的老龄化规模大,速度快,目前60岁及以上老年人口占比已经超过了10%,未来二三十年将达到30%-40%。

随着人口老龄化、生活方式改变和环境变化,我国的疾病谱也在发生变化。《中国慢性病防治工作规划(2012-2015年)》显示,2012年,慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%;另据《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025)》显示,中国居民慢性病发病率由2003年的123.3%上升至245.2%,十余年间增长了一倍。

据估计,未来20年,40岁以上的中国人中,慢性病数量会翻一番,甚至会增至现在的三倍;糖尿病将是患病率最高的疾病,而肺癌病例数可能会是现在的五倍。邱月提出,慢性病及其导致的健康减损正在成为巨大的健康挑战,随之而来的是对医药创新的“需求井喷”。

此外,随着经济发展和收入提高,我国中等收入群体迅速扩大,高质量、多样化的医药资源正成为更多人的诉求。我国的跨境医疗迅猛增长,正在成为世界医疗旅游的主要客源之一。根据携程旅行网的数据,2016年通过携程参加海外医疗旅游的人数是2015年的5倍,2016年预计出境医疗旅游的中国游客超过50万人次。

这侧面反映出我国前沿医药技术仍有待改善。以癌症为例,我国的癌症治疗水平远远落后于发达国家,癌症患者5年生存率仅为30.9%,而美国的这一数字为67%,澳大利亚为66%。

这些需求要转化为创新的动力,最大的障碍就是费用。一项调查显示,60%左右的病人会接受医生建议的创新性药品、器械或诊疗手段,但是其中超过80%的病人只会选择部分依从。

邱月提出,需要多层次的医疗保障体系。自2009年医改以来,中国医疗保障体系框架已经形成,从制度上实现了对城乡居民的全面覆盖。但是从医疗费用的支付比例上来看,仍有将近一半的医疗费用需要患者自行支付。以2015年为例,基本医疗保险支出占医疗机构业务比重41.7%,商业健康险赔付支出占2.6%。国务院发展研究基金会的调查显示,享受基本医保的受访者中,近1/3认为医保不能满足需求。在这种情况下,商业保险或许可以起到补充作用。

王震也认同应建立多层次的保障,尤其是针对特殊的重大疾病群体。“医疗保障的基本原则是保基本,多层次。保基本是把医保的钱投入到效果明显常见病、多发病等。低收入群体、罕见病怎么办?这时候就需要多层次保障。”

近年来,国家开始出台政策,鼓励国内药企关注这些少数特殊重大疾病的药物需求。在王震看来,这个领域空间非常大,也需要国家投入更多资金。

▌患者援助项目,15年救助23万人

电影《我不是药神》中的药物原型——格列卫——针对慢粒白血病疗效好,但价格高,在全世界各国都有患者买不起,于是出现了多种形式的患者援助项目。中华慈善总会2003年率先从国外引进了患者援助项目(PAP),解决创新型药物价格高的问题。

据中华慈善总会副秘书长、项目部主任邵家炎介绍,项目最初针对特困患者(即低保户)无偿捐赠,但数量有限。即使不是特困患者,一个人一年30万的药费也非常高。2005年之后,逐渐产生了共助项目,患者购买一部分,企业援助一部分。

慈善总会目前针对16个病种开展PAP项目,救助了23万名患者,其中大部分都是共助的患者。对于患病前的低保患者,项目全部免费赠送。

在资源有限的情况下,如何理解普适的公共医疗和少数重疾贫困患者的关系?邵家炎认为,对于一个中等收入甚至小康水平的家庭来说,大病都很容易使人陷入困境。“贫困,贫是穷,困是陷入困境。我们如果能把共助的部分做大,就会减少因病返贫现象。”

对于各类罕见病患者,药价更加难以承受。“罕见病用药的特点是贵,这不是有没有低保的问题,有些中等收入家庭可能也没办法承担。”专注于罕见病群体支持的病痛挑战基金会负责人王奕鸥介绍说,基金会的救助项目不太考虑经济状况,原则是儿童优先,有家族史的患者优先,药物特别有限的优先。

“我们认为医疗援助首先责任方是政府,公益组织更多是补充性的补贴。”王奕鸥希望未来探索和推动各方分担的机制:政府承担大部分费用,慈善援助项目承担小一部分,药企降价一部分,病友的家庭承担一部分。

▌慈善组织对医疗政策的补缺、实验与推动

医疗领域的商品、药品、医生服务和普通的商品、服务有一点非常不同,它不能给不同的人提供不同档次的服务,所以受到重度管制。这个领域中的管理规则、制度文件多而复杂,管理主体分割,医保由原人社部医保司管理,医院由卫计委管理,所以其中矛盾非常复杂。

刘正琛认为,在这个领域,慈善组织的作用有两个,第一个是对政府的补缺。市场解决的是资源分配的效率问题,无法让人人获得资源。而再好的政策也有照顾不到的人,慈善组织可以对政府已有政策补缺。第二个作用是政策实验。政府要考虑有限资金下,重点向哪一类人群倾斜,还是平均分配给每个人,但政府很难选特定病种做实验。而公益组织只要捐款人同意,就可以将某个种类作为试点对象。

“公益组织做政策倡导,应该先知道政府的政策优先级是什么。我国政府现在优先的政策是扶贫,于是新阳光基金会就在解决因病致贫的问题上做政策倡导。”刘正琛介绍说,新阳光目前的倡导主要分三部分,第一个是健康技术评估中心,希望提高目前报销比例,并且对不在医保内的药物做卫生技术评估,评估相对疗效、成效效益分析、预算冲击等等,评估后以合适的价格纳入。第二个是培训基层的医生。第三个是模拟政府的评估报告,如何制定相关规则等。

王奕鸥和团队在从事研究和倡导时,发现美国和法国都能让患者负担诊疗费用。其中美国1983年通过了相关法案,针对罕见病的企业有免税、专利权独享等措施,对患者也有医保共同负担的保障体系。于是他们从2009年开始,通过两会提案,提交一些立法和政策建议。

2014年“冰桶挑战”之后,随着关注度的提升和多年的积累,罕见病领域开始出现一些变化。2015年,《药品注册管理办法》里开始提到罕见病,一些部门开始找基金会咨询罕见病是怎么回事。2018年5月,五个部委一起发布了罕见病名录,把121种疾病定义为罕见病。“倡导工作还是有进展的,但是我们还会在政策执行过程中做更多的倡导。”王奕鸥说。

新阳光基金会则希望推动一种新的医保决策模式,把临床医生所讲的药物临床疗效,转化翻译成药的价格、成本效果,即医疗技术评估。“我们主要是站在购买方的角度,探索报销比例提高等决策,如果真正做到透明,有什么样的挑战,有什么样的方法。”

“中国每年有420万人得癌症,同时有大量的营养药占据医保资源,总价高达二三十亿。”刘正琛说,“怎么剔除这些没有直接效果的药,这也是我们推动的一项工作。”

中国社科院社会学所研究员、社会政策研究中心顾问杨团提出,在多方推动政策进步的过程中,专家和社会组织应该结合优势。社会组织长于联系特殊群体,专家发挥专业优势,梳理数据,精准分析问题,双方共同推动研究,解决问题。

北京大学法学院非营利组织法研究中心主任金锦萍则强调,基础研究投入大、周期长,非常需要政府和非营利组织,而其中国家责任是第一位的。“只有更多人关注,问题才会有解。每个人都可能生病,对病患的关注,就是对我们自己的关注,因为我们是人类命运共同体。”

*根据南都观察与灵山公益慈善促进会、凤凰网公益联合主办的“病有所药,不靠‘药神’”沙龙整理。