一个好的现象是,因为性侵案件的高发和社会舆论的引导,无论在城市还是农村,父母都对性侵儿童问题有所关注。但父母们关于预防性侵儿童方面的知识有待提高。在“女童保护”调查的16000余位家长中,仅四成家长能从孩子言行中判断其是否受到性侵害,而且与对子女的文化教育相比,对孩子的防性侵安全教育远远不足,很少能将其上升到常态化教育。

▌公开案例仅是事实真相的冰山一角

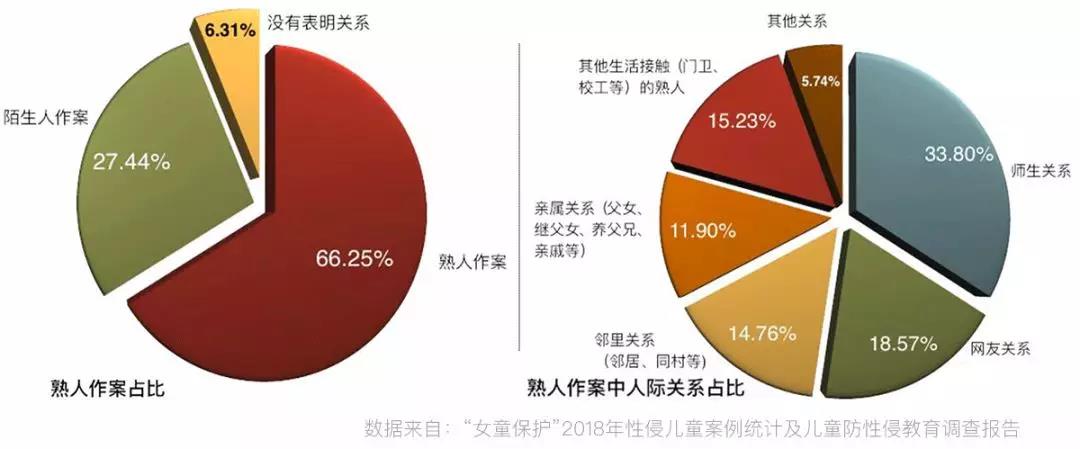

3月初,中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金(以下简称“女童保护”)发布《“女童保护”2018年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》(以下简称“报告”),“报告”显示,2018年全年媒体公开报道性侵儿童(18岁以下)案例共317起,受害儿童超过750人,其中女童超过95%,年龄最小仅3岁;在明确表述人际关系的297起案件中,熟人作案210起,占比达66.25%。

由于性侵儿童的案例来源于公开媒体,所以公布的数据远非实际发生案件总量。且部分地方性法院未公布具体案例,加之近来搜索引擎更改算法,自媒体井喷式增长等问题,权威信息检索愈发困难,因此被曝光的性侵儿童案例数量有限。但参考调查数据,足以管窥“性侵儿童”问题一斑。

将750名受害人依年龄划分,总体上14岁以下儿童的占大多数,其中7岁-12岁年龄段的占比26.80%;12岁-14岁的占比31.87%,说明儿童自我保护基本知识、防范意识和能力并未随年龄同步增长,步入青春期的孩子同样迫切需要加强防范教育。

熟人作案的比例依然最高。在317起案例中,熟人作案高达210起。从“女童保护”近几年来发布的报告看,熟人作案比例一直居高,最高比例达87.87%(2014年)。因为施害者与受害儿童较为熟悉,对受害儿童的生活规律、学习情况、家庭背景较为了解,使得受害儿童缺少防范心理和反抗意识,这些条件为犯罪分子提供了有利的作案环境。

210起熟人性侵案例,属于师生关系的案例有71起,占比最高。这并不代表着实际性侵儿童案例中占比最多的施害人职业是教师,因为性侵是一种机会犯罪,教师与儿童的接触机会较多,且在学校等场域,性侵案件更容易被披露。这只能说明,教师性侵儿童的案例大量存在,学校需要有更完善的防范机制。

性侵者存在一定的犯罪惯性。在317起案例报道中,明确表述性侵者多次性侵的有124起,占比39.11%。这表明,在没有外界干预的情况下,性侵行为不会自动停止,性侵施害者会带给受害儿童长期且持续的伤害。

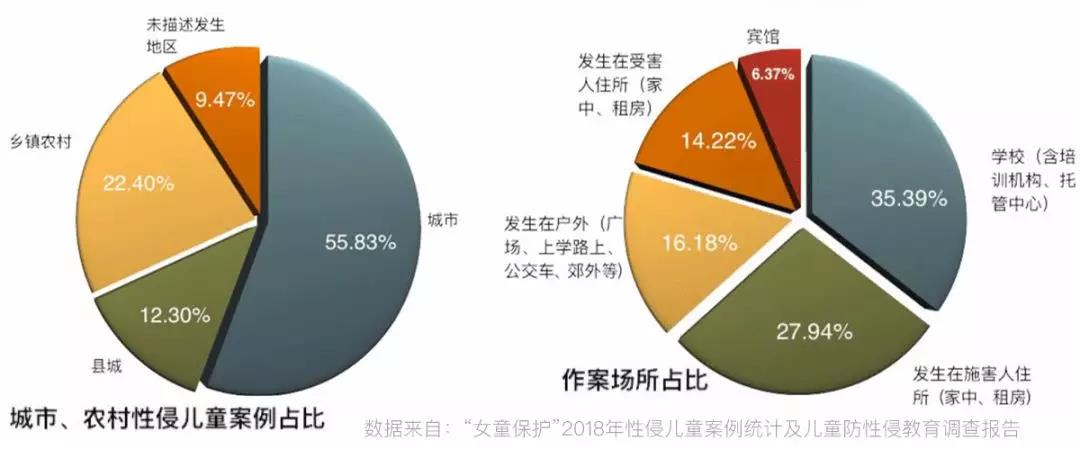

性侵发生无关地域。2018年媒体报道的儿童被性侵案例中,177起发生在城市,71起发生在乡镇农村,冲击了部分社会大众“只有农村儿童才有遭遇性侵的危险”的认知。但城市地区性侵案例高于农村地区,并不能证明城市地区儿童被性侵比农村地区更为高发,只能说明城市地区儿童比农村地区儿童受到关注。受居民观念认知、司法完善程度、媒介发展水平等城乡二元差异因素影响,农村地区儿童遭受性侵的案件更不易被发现,农村儿童更容易被常年侵害,农村性侵案件也更难进入司法程序。

性侵作案场所有规律可循。有204起性侵案例明确表述了作案场所,其中学校(培训机构、托管中心)作为儿童的临时监护场所,由于儿童密集,于是成为性侵案高发地。在受害人住所发生的性侵案件比例也很高,甚至性侵发生时受害儿童监护人也在家,但由于儿童和家长防范意识差,施害人便得到可乘之机。

▌依然有家长认为预防性侵只是学校的事

“报告”另外一个重点是对2018年儿童防性侵教育现状的调查,调查结果同样值得深思。

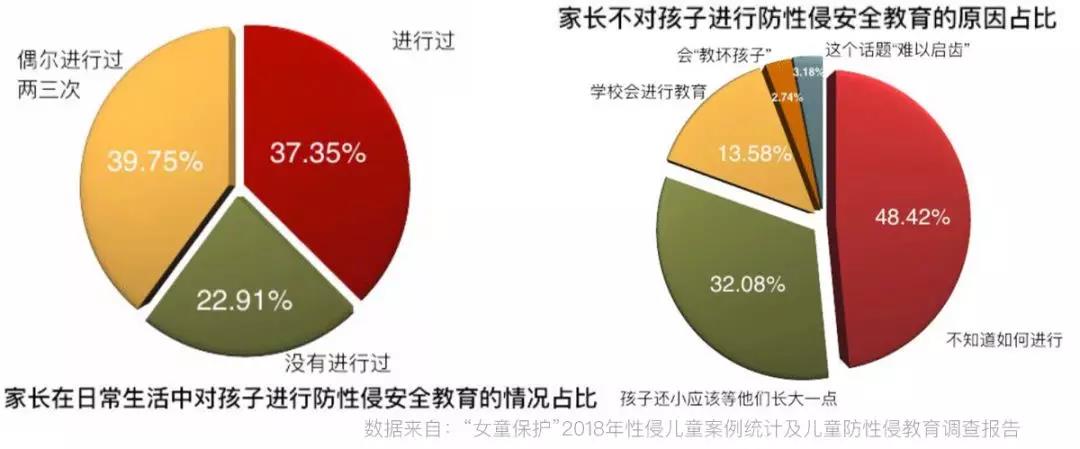

一个好的现象是,因为性侵案件的高发和社会舆论的引导,无论在城市还是农村,父母都对性侵儿童问题有所关注。但父母们关于预防性侵儿童方面的知识有待提高。在“女童保护”调查的16000余位家长中,仅四成家长能从孩子言行中判断其是否受到性侵害,而且与对子女的文化教育相比,对孩子的防性侵安全教育远远不足,很少能将其上升到常态化教育。

为什么不对孩子进行防性侵教育?家长们有多种理由。大部分家长不知道如何教育孩子预防性侵或认为应该等孩子长大一点再进行防性侵教育;也有家长觉得防性侵教育是学校的责任;一小部分家长认为这个话题“难以启齿”,更有甚者认为防性侵教育会“教坏孩子”。调查结果让人唏嘘。

网络性侵儿童是对儿童防性侵教育现状调查的聚焦点。据统计,作为新现象的网络性侵儿童,因其高发态势和严重后果,已经引起家长们的高度关注。调查结果显示,超七成家庭的儿童上网,但父母的监管力度仍有待提高。

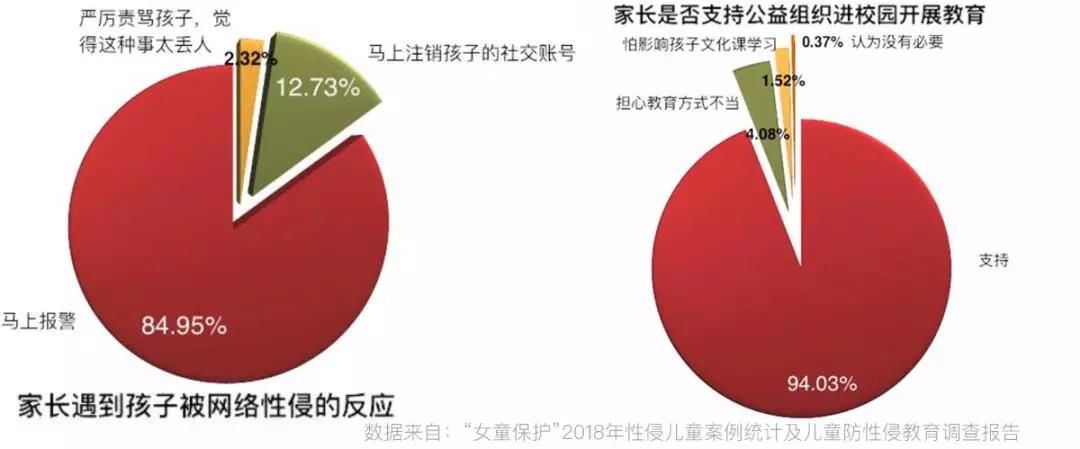

遭遇网络性侵,绝大部分家长选择马上报警,理性应对;但也有家长选择选择马上注销孩子的社交账号,导致证据丢失,不利于警方侦查;小部分家长认为这种事“有损门户”,严厉责骂孩子,给孩子造成二次伤害。而当报警立案的要求被否定时,超过七成家长不知该如何应对。

对是否支持公益组织进校园进行性教育、防性侵安全教育的统计结果耐人寻味,94.03%的家长支持公益组织进校园开展相关教育,数据上能看到家长们对方性侵教育的关注与支持,但联系对家庭开展相关教育的统计结果,不难看出有部分家长有将家庭防性侵教育的责任完全转移给学校之嫌。

▌需要格外关注网络猥亵儿童问题

随着互联网普及,儿童更易于接触网络。不法分子通过网上裸体聊天、索要裸照等方式猥亵儿童的现象增多,网络成为其性侵儿童的新渠道。据“女童保护”统计,“网友”是2018年度案例施害人受害人关系统计中排在第二的作案群体。

“报告”发布当天,“女童保护”还请来了众多学者、两会代表共同探讨“网络儿童色情制品”和“防性侵教育”的难点与应对。

对网络猥亵儿童行为的定性是首要问题。李薇(最高人民检察院第九检察厅三级高级检察官)指出,司法部门认为网络猥亵同样构成犯罪。从社会危害性来说,虽然网络猥亵是非接触类行为,施害者也很少强迫儿童,但由于儿童群体存在特殊性,身心(尤其是性心理、性心智)发育不成熟,对性知识懵懂无知,网络猥亵对儿童的尊严和身心健康伤害非常严重,所以同属犯罪性质。

网络猥亵儿童的现象在社会上产生了非常恶劣的影响。与传统性侵方式相比,网络性侵形式更隐蔽,问题更严峻。

在司法实践中,“坚持依法从严打击猥亵犯罪,优先和特殊保护儿童权益”是法院的原则。根据网络猥亵犯罪的特点,司法部门有相应关注的重点。

一是对猥亵犯罪的实施把握,因为猥亵犯罪与强奸或其他犯罪不同,留下的客观痕迹可能较少,有相当一部分案子是通过被告人的供述和被害人的指正来做出权衡。在双方没有目击证人,也没有其他客观痕迹的情况下采集证据、认定事实,这对司法机关提出了更高的要求。

二是猥亵犯罪发生之后,对被害人伤害的评估和认识,需要司法机关从理念和专业技术上同步更新。在一些案件里面,犯罪分子可能对儿童的威胁手段相对轻微,但因为儿童更加脆弱,受到猥亵后可能出现精神抑郁、精神低落,甚至会发生抑郁症,所以不能把儿童与成年人同样看待。如何全面看待猥亵儿童的伤害,而不是局限于猥亵行为对儿童身体造成的物理伤害,需要司法部门在理念上有所转变。

赵俊甫(最高人民法院刑一庭三级高级法官)列举了法院曾经处理的一个案子,案中被告人先后六次实施猥亵女童的犯罪,每次出狱后不久又重新实施犯罪,被告人表示自己对此无法控制,经司法机关鉴定,被告人精神异常。

这个例子证明对有重复性侵行为的被告施以重刑是司法部门的职责,但刑罚之外,通过对施害者的生理管控和心理观察,预防其再犯罪,可能是相关部门的挑战。

强制报告制度是预防上述事件的有效手段之一。张雪梅(全国律协未成年人保护专业委员会副主任)对今年全国人大修改《未成年人保护法》启动的程序有以下建议:

首先是要全面规定强制报告制度。目前从法律层级规定的强制报告是家庭暴力问题。《未成年人保护法》应同样规定,网络信息服务单位如果发现有不法分子性侵儿童现象,需要强制报告。

二是从立法层面隔绝有潜在危险的人员密切接触儿童的情境。加强对《未成年人网络保护条例》的关注是社会关切。对未成年人的网络保护,要特别禁止任何个人和单位在网络上以文字、图片、音频、视频等任何形式来收集、发布、传播有损儿童形象的“儿童情色制品”。《未成年儿童保护法》不足以支撑,还需要刑法补充。我们呼吁在刑法修正案中,能够实行对网络犯罪、儿童色情的治理,从多个立法方面的倡导为未成年人提供安全的网络空间。

▲ 美剧《真探 III》(True Detective)中,奥斯卡最佳男配角马赫沙拉·阿里饰演的警探秘密审问一位有过儿童犯罪史、出狱后更名的嫌疑人,随后将该嫌疑人的真实背景告知了其所工作的儿童日托中心,“你不会再见到他了”。 ? True Detective

孙晓梅(中华女子学院家庭建设研究院执行院长、教授)也提及,国务院妇女儿童工作委员会将于今年实施修订《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,其中特别提到家庭,很多令人困惑的问题会得到解决。

对于保护儿童网络信息安全,有人从另一角度解读。苏文颖(联合国儿童基金会驻华办儿童保护官员)表示,所谓的“儿童色情制品”一旦在网络传播,几乎无法删除,对儿童的影响比过去(录像带时代)更大。她还认为,儿童是在权利受侵害的前提下被拍摄、记录的,用“儿童色情制品”这种标签化的用语来表述受侵害的儿童,也是对儿童的一种伤害。她希望在未来的儿童保护工作中,能探讨出不带这种话语的表达方式。

司法机关也在研究制定性侵犯罪的证据标准和程序规范,司法部门对性侵问题态度明确,会继续努力为未成年提供更多的保护。

赵俊甫从宏观层面表达了自己的看法,他认为从在现在社会条件下,从制度上加以探索和创新,明确各个部门的职责,借鉴国外经验,利用发达的信息网络技术,对犯罪者实施电子监控和心理、身体治疗;除了法律专家之外,寻求更多的社会学、心理学专家,依靠心理治疗机构、咨询评估机构界定性侵的伤害程度,以及提供对被害人心理康复的帮助,并对性侵这一综合问题给出更加专业的学理探索和技术支撑。相信通过社会各界的共同努力,性侵问题会逐步得到更好的解决。

当孩子正在遭遇网络性侵,李薇给出更实用的建议。一是建议家长正确看待网络猥亵,一旦发现孩子遭遇这种状况,要及时报案,努力收集证据。二是当孩子被网络性侵,家长要给予孩子更多的关心和帮助,必要时帮孩子寻求心理治疗。三是请家长相信司法机关,司法部门坚持依法严厉打击侵害未成年人犯罪。她呼吁社会各界能关注到司法机关对网络犯罪的态度。如果有儿童受到侵害的事件,要能及时、勇敢地报案,拿出法律武器去保护儿童的合法权益。

李薇进一步补充,司法机关在保护被害人方面也做了多方尝试。一是在努力推行“一站式问询”工作,以避免受害者多次、长期回顾被侵害事实,造成二次伤害。许多省市已经开展本项工作,取得较为丰富的经验,下一步要大力推动“一站式问询”的制度建设。另一方面是建设性侵数据库和制定数据查询制度。这些预防措施很有意义,已经被列入规划当中。

刘丽(全国人大代表、厦门市丽行公益慈善会发起人)曾在去年向全国人大递交关于“一站式问询”的提案,现在已经成为检察系统的核心工作之一,在全国范围内推进。

▲ 2017年,浙江省金华市浦江县,当地检察院与公安局联合成立未成年被害人“一站式”询问中心。 ? 浦江微讯

▌学校之外,谁来承担防性侵教育工作?

胡卫(全国政协委员、民进上海市委副主委)看过国外的一些儿童教材,教材内容首先是教儿童认识自己的身体,包括各个部位的作用,哪些是隐私部位等。他发觉中国人羞于学习这些内容,老师上课羞羞答答,儿童听讲也羞羞答答,导致性知识的整体缺乏。

胡卫认为中国只重视对学生的文化课程教育,却忽视对其综合素质的培养。他呼吁,不只是儿童保护知识,包括对孩子的生理教育、心理教育、社会教育、行为规范教育,都要进学校、进课堂、进教材,需要有一支专业的教师队伍承担这些责任。他鼓励志愿者在儿童防性侵教育中发挥作用,让专业人才进社区、下乡村,解决老百姓关心的、烦心的事情,和当地教育部门共同推动这项工作,把儿童防性侵教育做到实处。

孙晓梅从家庭教育层面发表自己的见解。她介绍了全国人大修订《预防未成年人犯罪法》的情况,法规内容增添了家庭教育和预防性侵害条款,要求父母学知识。“女童保护”组织在此过程中发挥了重要作用,他们的长期工作和研究成果,为立法提供了很多帮助。

孙晓梅调查发现,大多数中国人缺乏家庭知识。因为国人从小没有系统学习过家庭知识,现在所说的家政是家庭服务,家庭教育是对子女的教育。她认为公众必须要跳出家庭服务和家庭教育的浅薄范式,学习家庭知识。孙晓梅所在的中华女子学院有一个跨学科团队,由多个专业的学者组成,同时联合社会力量,研究开展家庭建设课程。孙晓梅还认为,配合相关法律的出台,完善家庭知识方面的教育,未来在家庭教育、儿童防性侵教育方面会取得更大的进展。