曾于里,文化评论者

全文4500余字,读完约需9分钟

全民焦虑,主要是因为没有安全感,而安全感之所以丧失,是因为正义的服务缺失了,人们无法获得稳定的制度预期。

美团收购摩拜后,一篇题为《摩拜创始人胡玮炜套现15亿:你的同龄人,正在抛弃你》的文章迅速刷屏。文章借此事件说事,指出当胡玮炜套现15亿时,你“要么在北上广的写字楼里,刚刚成为一个总监,小腹上长出赘肉,每月因为房贷不敢辞职。要么在三四线城市里,过着平淡,却一眼可以看到未来的日子”,稍不留神就被同龄人抛弃,被这个时代淘汰。

残酷的对比,悬殊的差距,危机重重的前景,没有预期的未来……这篇文章集齐了所有元素,击中了无数年轻人的焦虑——落后的焦虑,被时代淘汰的焦虑,还未实现财务自由的焦虑,还未功成名就的焦虑。

不过这篇文章很快被怼了回去。韩寒发文指出,“已经不光光是在贩卖焦虑,而是在制造恐慌。没有赚到大钱就叫被同龄人抛弃了吗?很多人也都在努力干活认真生活,成功的定义绝不只是套现几亿十几亿。”也有网友“以其人之道还治其人之身”,用一个段子对其进行“解构”:溥仪3岁登基,你的同龄人正在抛弃你;哪吒7岁闹海,你的同龄人正在抛弃你;王俊凯17岁身家过亿,你的同龄人正在抛弃你;扎克伯格34岁身家4000亿,你的同龄人正在抛弃你……

怼回去的确是大快人心,好像各种贩卖焦虑的文章之所以成为爆款,是因为营销号别有用心地策划,只要杜绝了营销号,各种焦虑帖子就不存在了,整个社会上的焦虑也就不存在了。事情显然没那么简单,营销号只是击中了这些焦虑,但焦虑并不是它们凭空创造出来的。只有从根本上洞悉焦虑的源头,对症下药,贩卖焦虑的生意才会冷却下来,否则“抛弃体”虽然被抛弃了,但很快会有新的焦虑帖诞生。

▌一万种焦虑在刷屏

《你的同龄人,正在抛弃你》之前,一系列类似的文章就呈现出刷屏之势,无论是张泉灵的《时代抛弃你时,连一声再见都不会说》,还是一篇《从月薪3万到月薪5000:时代抛弃你,从不说再见》,它们共同指向的是,在瞬息万变的时代,伴随着种种新技术、新行业的崛起,是诸多传统行业的没落,每个人都有被取代的可能,落后很可能被直接淘汰出局。这些焦虑帖固然有夸大的成分,但也提醒着年轻人要不断学习,提升抵御风险和反脆弱的能力。这是变化时代里落伍的焦虑。

“抛弃”体走红之际,高校丑闻事件也正在不断发酵,许多文章在微信中刷屏,许多文章也在刷屏时“404”了。即便也有人跳出来说,警惕这是哪里的势力在炒作云云,但还是有越来越多的网友加入进来。这两起事件指向的不仅仅是导师和学生不平等的权力,还指向权力的暗箱操作对个体权利的侵犯和践踏。

2018年农历新年前夕,一篇名为《流感下的北京中年》的文章刷屏。两万多字的长文记述了自己岳父从患流感到最后死去的29天历程:ICU、插管、卖房、吸氧、献血、死亡、火化……小小的流感可以瞬间让一个殷实的北京中产之家陷入窘境,遑论其他地方的普通人?它触及到了人们对医疗保障不足的惶惶担忧。

2017年11月,网传北京市朝阳区管庄某幼儿园新天地分园有“爷爷医生、叔叔医生”猥亵儿童事件,迅速引爆全网,“三种颜色”登上热搜。虽然猥亵的说法被定性为谣言,但人们仍心有余悸。它触及的是人们对校园安全的焦虑,是儿童保护制度阙如的焦虑。

当时,全北京正在开展安全隐患大排查大清理大整治活动,许外来工人一夜之前没有了家,流落街头。当权力总是凌驾于权利之上,你永远不知道什么时候你也被划为“低端”并被肆意“驱逐”。

在社交媒体上,中产的教育问题一向是热点,隔一段时间就会诞生一篇爆款文章,比如2017年就有《对不起,爸妈给不了你800万学区房》《月薪3万也撑不起孩子的一个暑假》《中产教育鄙视链:绝不让娃和没英文名的孩子同读没外教的幼儿园》等爆款。中产为了给孩子提供更好的教育殚精极虑,他们唯恐孩子落后,如同他们唯恐自己的阶层下滑。

中产阶层以外,北上广本身就是另外一个焦虑的策源地。户口焦虑、房价焦虑、工作焦虑、婚姻焦虑、空气焦虑,北上广林林总总的焦虑养活了无数的营销号和仁波切。像2017一篇数千万级别的爆款文《北京,有2000万人假装在生活》,指出“没有五套房,你凭什么气定神闲?凭什么感受生活气息?凭什么像北京大爷一样逗鸟下棋,听戏喝茶”?北京只有少数人的梦想和多数人的工作,你只是假装在这里生活。一篇文章打包了无数北漂一族的户口焦虑、房子焦虑和工作焦虑……

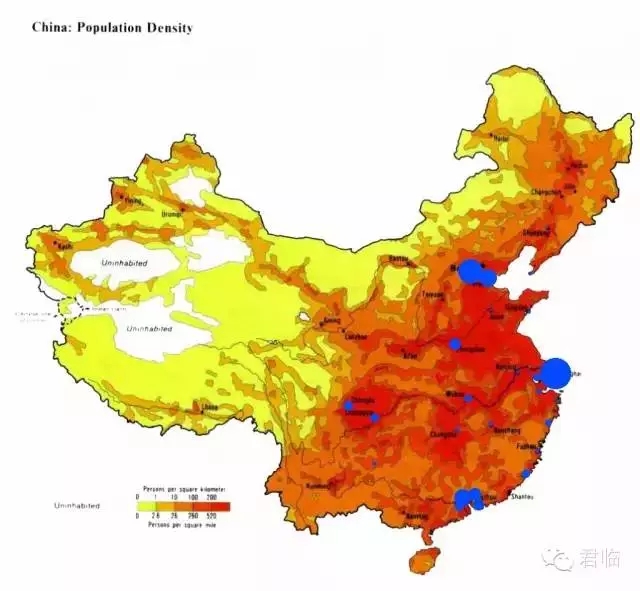

▲ 中国的人口高度集中于某几个大城市当中,从而衍生出大城市居民的焦虑。 ? 君临

总之,在中国的社交网络上,永远有层出不穷的焦虑正迎面而来。

▌对平凡生活充满恐惧

贩卖焦虑的生意能够屡屡得逞,与个体有关。

比如这篇《你的同龄人,正在抛弃你》,就流露出一种价值观,即以金钱的多寡衡量一个人的身份和人生价值,将经济意义上的价值转化为人的价值,好像只有赚无数钱的人生,才是有意义的,才是值得过的。

但问题是,这样的价值观颇为主流,金钱已成为不少国人唯一的价值尺度。好坏、美丑、有用与否、乃至于幸福与否,完全取决于金钱的多寡。韩国《韩经商业周刊》曾描述这种“中国式金钱观”:喜欢钱、能赚钱、爱攒钱。《新周刊》出版了以“中国欲望榜”为题的网络调查报告,排在第一位的是“更多的钱”……就像托克维尔说的:“金钱已成为区分贵贱尊卑的主要标志,还具有一种独特的流动性,它不断地易手,改变着个人的处境,使家庭地位升高或降低,因此几乎无人不拼命地攒钱或赚钱。不惜一切代价发财致富的欲望、对商业的嗜好、对物质利益和享受的追求,便成为最普遍的感情。”

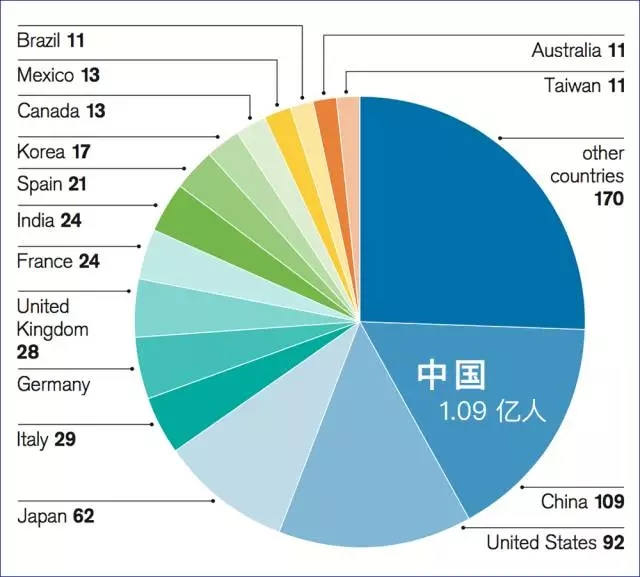

▲ 据瑞信研究院《全球财富报告》“全球中产数量”,中国中产人数以1.09亿人居全球首位。 ? Credit Suisse

当有钱成为最普遍的情感,当有钱成为成功的唯一指标,当有钱成为人们唯一的价值追求和幸福准则,人们自然对不够有钱的平凡生活充满恐惧。别人已经套现15亿了,你还在勤勤恳恳上班加班,太失败了吧;别人都已经在北京有3套房了,你还在租房子,你太失败了;别人有能力让孩子上最好的学校,暑期给孩子报了这么多兴趣班,你孩子上的却是普通学校,兴趣班这么少,太失败了吧……

可事实是,这个世界上绝大数人都是平凡人,他们终其一生完成的也就是平凡的生活;但在金钱至上的价值观的主导下,人们的幸福感被扭曲了。就像学者徐贲所说:“在完全被金钱和自然欲望支配的世界里,人们往往对幸福不能形成正确的观念,这并不是说他们不能感觉到某种幸福,而是说他们的幸福感会被极度扭曲。”

有时并不是说我们的生活中真有那么不堪,而是在错误价值观和成功观的绑架下,我们感知幸福的能力在钝化。

▌转型时期的全民焦虑

如果只是个别人因为个别议题而焦虑,那么焦虑可能只是个别现象;但如果焦虑已经成为一种普遍性的社会情绪,这就必须从更深层的社会结构找原因。

美国社会学家C·赖特·米尔斯在着名的《社会学的想象力》一书中,提出了一个影响深远的观察问题的理念:社会学想象力。社会学想象力是一种视角转换的能力,即在个人烦恼与公共议题之间建立联系,在微观经验与社会趋势之间进行穿梭;它不是把“环境中的个人困扰”看作简单的个人困扰,而是化为“社会结构中的公共论题”。米尔斯认为,只有这样才能让个体从焦虑与淡漠的陷阱中挣脱出来,站在更高的层面上看待这个价值缺失的时代。

曾几何时,《人民日报》也提倡过社会学想象力。2011年《人民日报》做了一个“关注社会心态”的专题评论,在开篇文章中就一针见血指出:“其实,社会心态是社会现实的折射,是反映个人与群体、个人与社会、个人与国家关系的一扇窗口。以普遍存在的‘焦躁不安’为例,城镇化及大规模人群流动,‘漂族’、‘蜗居’、‘蚁族’人群大量出现,不安全感容易加重;房难买、学难上、病难看的现实矛盾,让人的不确定感增强……”在另外一篇文章中,更是尖锐地指出:“要看到人们最为痛切的,不仅是自身素质和技能的‘无能为力’,更是在欠公平、不公正环境下的‘回天乏力’。”

很显然,焦虑不仅仅是营销号的炒作、个体价值观的偏差,它本质上是一个社会问题,焦虑泛滥是因为社会上广泛存在着焦虑的土壤。于建嵘指出,“社会焦虑是当代中国转型期无法回避的社会心理问题。当前,社会焦虑现象几乎弥漫在整个中国社会的方方面面,并已成为当今中国一个比较明显的时代标志,从某种意义上可以说,当前我们已经进入‘全民焦虑’时代”。

全民焦虑,主要是因为没有安全感,而安全感之所以丧失,是因为正义的服务缺失了,人们无法获得稳定的制度预期。有经济学家曾指出:“正义从哪儿来?政府起了不可替代的作用。政府有许多功能,但是最重要的功能是提供正义的服务。政府自己要讲理,带头讲理,政府还要帮助别人讲理。这就是正义的服务。”

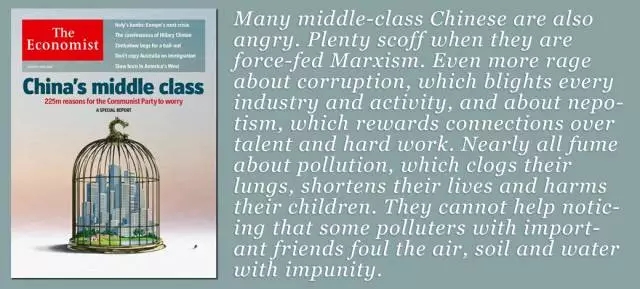

▲ 2016年7月,《经济学人》关于中国中产阶层的特别报道,其中提到中国中产愤怒的原因包括环境污染、思想教育、腐败问题等。

除了带头讲理,正义的服务包括但不止于,比如让老百姓呼吸到清新的空气、吃上安全的食品、在医院里看得起病;孩子的校车是安全的、校园跑道是无毒的、老师们的权力不会滥用;我们的家不会被随意侵入、财产不会被褫夺、到一座城市生活不会被突然赶走……正义的服务构成了一个好的社会的底盘,就像梁文道说的:“什么是好的社会?我想象中应该是这样:一个人他可以是个清洁工、或者公交司机,但是他觉得他日子还不错,没有大富大贵,但是可以很舒服地过日子,孩子能上学,病了可以看医生。”

正义的服务是一种典型的公共产品,单凭个人无法提供,必须由政府提供和保障。问题是,很多时候我们正义的服务要么是缺失了,各种保障并不健全,只能依靠个人救济;要么是公权力“不讲理”,服务的分配不公平。近二十年来中国社会迎来前所未有的高速发展,但阶层之间的分野和割裂却也日益加剧,“损不足以奉有余”的马太效应决定了资源的配置,有权有钱阶层拥有了大部分的优质资源。

在这样的语境下,人们的成功观自然不断窄化、单一化和庸俗化:要么有足够的权,要么有足够的钱。如果二者都没有,很多人便会自觉身在底层,并产生强烈的“弱势心态”和“相对剥夺感”,深受焦虑不安情绪的折磨。因此,前文虽然批评对平凡的生活充满恐惧的观念不正确,但我们也应看到问题的另一面,人们恐惧的或许不是平凡的生活,而是平凡的生活并无法给予他们足够的保障和安全感。教育资源不均衡,如果不买学区房不送补习班,如何让孩子不在起跑线落后于他人?大病保障如此乏力,如果不抓紧赚钱,如何提升家人抵御意外风险的能力?

当整个社会都被焦虑所裹挟时,这是一个危险的倾向。于建嵘指出,焦虑“动员的是一种防御性的生活态度,容易滋生出偏见、分化、对立和冲突,带来社会融合的困境。社会焦虑会引发许多越轨行为、加重人们不切实际的高期望值心理和相应的短期化行为”,并最终走向社会失控。

因此,面对层出不穷的焦虑帖,与其像打地鼠一样,看到一篇讨伐一篇,把焦虑都推到营销号身上,毋宁在自我检讨的同时,从社会结构层面进行检讨,清除产生焦虑的土壤。孙立平在一篇文章中指出,要改变这样一个“空前困惑的状态”,最急迫解决的是三个问题:国家的方向感、精英的安全感和老百姓的希望感。只有改革走在正确的路上,每个人有安全感,有稳定的制度预期,对未来有希望,全民焦虑才可能消失,各种贩卖焦虑的帖子才可能真正没有市场。