陈少远,南都观察特约作者

全文4800余字,读完约需9分钟

性骚扰等师源侵害行为的发生,根源在于中国教师的专业权力被滥用,缺乏合理的监管和制约。

范志慧的研究指出,国际通行研究生培养制度通常的模式为欧洲的单一导师负责制和北美的导师集体负责制。但中国的研究生培养制度则是单位制度下的“导师制”,其实质是一种学徒式的欧式制度,具有“导师与学生关系不平等”“招生制度与培养制度错位”“无法保障研究生培养质量”等特点。

罗茜茜12年前险被性侵,杨宝德沉湖,陶崇园跳楼,质疑高校导师侵害研究生的争议事件在2018年接连曝光。

陶崇园,武汉理工大学研三学生,他在毕业季即将来临前跳下宿舍楼,留给母亲的最后一句话——“我感觉我要崩溃了,我不晓得怎样摆脱王老师”。这一事件近日令舆论哗然。

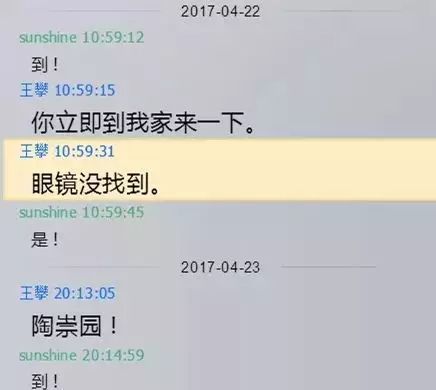

随着媒体报道跟进,越来越多指向王攀疑似利用导师权力压制陶崇园的细节曝光。例如,陶崇园曾对王攀行下跪礼和作揖礼,称王攀为“爸爸”,并多次在王攀的要求下对他说出“爸我永远爱你”。王攀还长期让陶崇园给他买饭,每天晚上到他家里从事非学术事务,如帮他按摩、做家务、洗衣服等。

悲剧发生,针对高校导师恃权而骄的质疑泛起。为什么接连有研究生被压制而隐忍自戕?导师又何以视研究生为私产,逾越正常师生关系边界?

▌“圈子”里的父权

《新京报》的《武汉研究生坠亡事件调查》报道较为充分地揭示了王攀的行为逻辑,其间的王攀,呈现出一个对学生有强控制欲,实行军事化管理作风的导师形象。他的研究所规则严明,形成了一个让学生窒息的“圈子”。

笔者曾较长时间从事教育公共报道,结合在中国高校的见闻判断,导师将研究生用作私人助理的现象并不罕见,也不乏研究生自嘲是导师的“保姆”和“秘书”。

但媒体披露的王攀的行为仍然骇人。他有意将陶崇园塑造成一个在他的“圈子”里有“威望”的“主管”,并对陶崇园恩威并济。陶崇园生前曾多次向家人和朋友表达王攀给他带来的精神压力。也有评论指出,王攀和陶崇园的相处模式让人联想到此前相声演员郭德纲和曹云金的冲突,这段师生关系也类似封建社会行会师徒关系。

《新京报》披露的细节显示,王攀也曾对贫困学生进行奖学扶助。但他的关心和爱护并不被一些学生认可,有学生表示,王攀那种“服从式的对话”让他“压抑”“无力”。而陶崇园本人则曾和一位同学分析过导师对他的行为模式:强势、道德绑架与恩惠三重叠加。

王攀对陶崇园施以不少“恩惠”,包括他在延揽陶崇园入师门时允诺“优先推荐该同学赴美读博”。但陶崇园打算出国读博时却被王攀视为背叛,他拒绝推荐陶崇园出国,并作出了让他“三天内离开实验室”的驱逐举动。《新京报》报道,王攀疑似干涉一位国外的研究者接收陶崇园,这位老师曾是王攀的学生。

王攀为什么强留陶崇园?《新京报》已披露的细节指向了一种可能的原因,相比陶崇园,王攀“看不上”其他同学帮他买饭、按摩,他觉得他们“不够自律”。

▲ 在家属出示的陶崇园的聊天记录中,导师王攀不断要求陶崇园做家务,图中的“sunshine”即是陶崇园。 ? 东方网

王攀的行为中潜藏着一种沉疴的父权情感逻辑,这种逻辑似曾相识。1941年,剧作家曹禺的话剧《北京人》面世,其中有一位封建大家长曾皓,他霸占着姨侄女愫方留在身边,找了各种理由拒绝向愫方的提亲。愫方是孤女,寄居在曾宅,伺候曾皓贴心细致。曹禺借剧中的一个角色斥责曾皓的自私。

公共报道中的寒门子弟陶崇园“学习好,老实,人品好”,他对王攀一再隐忍。而在陶崇园决定不再继续跟随王攀读博后,王攀向实验室发出了公告,声称陶崇园“道德水准”滑落。

王攀将陶崇园视为私产,逾越正常的师生交往边界,而在这个寒门子弟企图挣脱自己的控制时又用自己的权力横加阻挡。在一份说明中,王攀辩称自己的行为是效仿古代入室弟子模式和英国剑桥的本科生导师制。他显然唱歪了经。

研究生教育发源于德国。北京师范大学国际与比较教育研究院教授孙进近日公开撰文介绍了德国的师生关系。他指出,在德国,师生间在私人生活领域有明显的边界。德国有学生助理、学术助理、学术雇员等多种岗位负责相应事务,学生不会成为教授的“私人家仆”。学界也有研究指出,德国的博士生导师被称为“博士之父”,美国的研究生导师也被称作“父母代理人”。但它们指的是一种建立在和谐师生关系基础上的情感联系,并非权力关系。

孤女愫芳自愿忍受困居牢笼的境遇,除了有爱慕表哥的一重原因,还因为她自知,离开了曾宅,她无处可去。她自怜像笼中鸟没有自由。半个多世纪过去了,一所211大学的硕士研究生为何还会陷入无依的境地而选择自戕?

王攀是否还有更多压制陶崇园的事实,还待进一步披露。媒体报道的一个细节让人心酸,陶崇园生前曾分享给家人一首歌《鱼》,歌词写着“原谅我飞,曾经眷恋太阳”。

▌谁来惩戒失范导师?

陶崇园的家人认为,王攀的行为是在对陶崇园“精神摧残”。但据《新京报》报道,王攀曾向学生说明,他觉得陶崇园“可能是隐忍着和我装着很亲密”,自己只和陶崇园很早就认了“义父子”关系,因此对他“压了不少担子”。说出这段话的王攀并不觉得自己对陶崇园的死有责。

问题的关键是,作为导师,王攀将陶崇园视为私产的行为是否失范?当他的行为让学生不能承压而自杀时,他是否有责任?陶崇园家属和王攀尚各执一词,类似中国高校并不少见的性骚扰界定争议。

以北京师范大学为例,2016年,该校一位学生公开披露了S教授疑似性骚扰行为,但该教授以自己的行为是“西方礼仪”为由,不承认自己“拥抱”和“尝试拥抱”两位女学生的行为是性骚扰。因为学生的举报证据并不足够充分,这场争议已经在北师大持续了一年有余,该校校方也一直未向外公布对S教授的调查结果和处理决定。

目前,陶崇园的手机等物品丢失。若没有强证据出现,这次的争议事件也可能陷入扯皮。

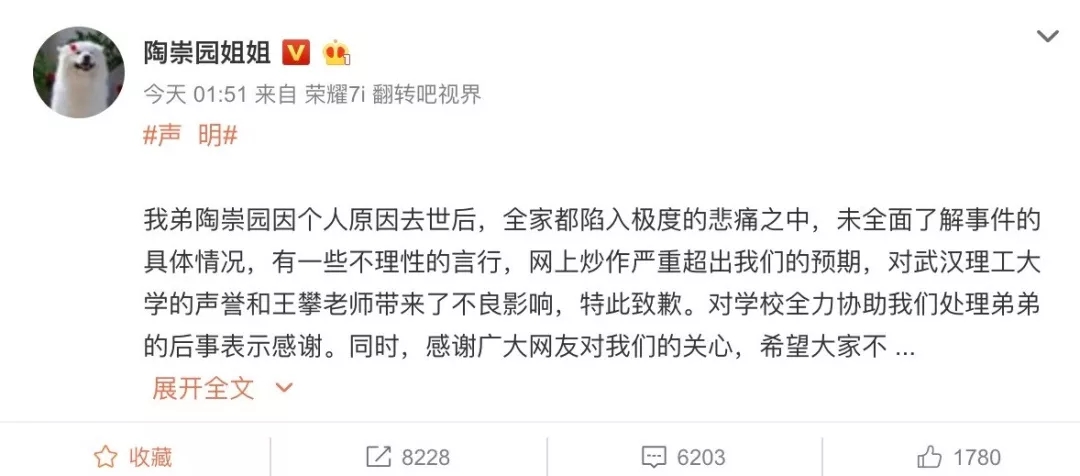

值得注意的是,认证为“陶崇园姐姐”的微博曾在4月5日凌晨发布了一则声明,称“陶崇园因个人原因去世后,全家都陷入极度的悲痛之中,未全面了解事件的具体情况,有一些不理性的言行,网上炒作严重超出我们的预期,对武汉理工大学的声誉和王攀老师带来了不良影响,特此致歉”。但截至笔者发稿,这条声明已被删去。陶崇园家人现在对此事是何态度,尚不明朗。

对于性骚扰,欧美国家、中国台湾地区等已形成了较为成熟的防治经验,其中的一个基础共识是明确教育部门和高校作为责任主体。那么其他的师源侵害行为呢?这在中国还是盲区。

罗志敏的研究梳理,目前中国对于高校导师的行为准则规定还只集中在学术行为规范上,如2004年教育部发布的《高等学校哲学社会科学研究学术规范》、2006年科技部发布的《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》等规章。70%的部属高校和一些地方高校也颁布了自己的相关制度。

但除此之外,高校导师的其他职业行为如何规制尚属空白。2015年,教育部在厦门大学吴春明性侵事件后划出师德红线,规定了七条高校教师禁行行为,在“不得对学生实施性骚扰或与学生发生不正当关系”这条规定外,还有一条较笼统的“不得损害学生合法权益”。2016年,教育部又发布了《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》,其中明确指出,高校教师若有师德禁行行为,师德考核不合格,并依法依规分别给予相应处分,实行师德“一票否决”。

但什么是学生的合法权益,如何对高校教师“一票否决”,相关部门并未给出操作性规则。杨宝德、陶崇园事件抛出了疑问:如果导师让学生跪拜、按摩、打扫卫生,大众质疑导师“奴役”“压榨”学生,算不算侵犯学生的合法权益?

孙进披露,德国有《辅导协议》规范和约束导师和研究生的关系,其中详细规定了导师辅导学生的内容和范围、见面讨论的次数和频率、双方的各种权利和义务等。此外,许多德国大学也制定有《良好辅导的准则》,明确了良好辅导的特征和衡量指标。

如何界定类似王攀所行的争议行为?中国高校面临无规可依的困境。2005年,上海大学的《研究生导师教书育人职责(讨论稿)》曾引发舆论热议,其中有一条规定:导师不得把研究生当做“廉价劳动力”使用;而若研究生导师未履行相应职责,“学校将视情况减少其研究生招生质量、暂停招生至取消导师资格”。但这样的文件在中国高校并不多见,规制力量也有限。

有学者曾和笔者交流,性骚扰等师源侵害行为的发生,根源在于中国教师的专业权力被滥用,缺乏合理的监管和制约。

范志慧的研究指出,国际通行研究生培养制度通常的模式为欧洲的单一导师负责制和北美的导师集体负责制。但中国的研究生培养制度则是单位制度下的“导师制”,其实质是一种学徒式的欧式制度,具有“导师与学生关系不平等”“招生制度与培养制度错位”“无法保障研究生培养质量”等特点。

方华梁、李忠云的研究则指出,中国大学教育中研究生阶段的师生关系实际上包括四层关系:制度意义上的负责与被负责关系、传统意义上的师傅与徒弟的关系、伦理意义上的长辈与晚辈的关系、组织意义上的团队合作关系。这一现实使得导师和研究生间的两种师生关系类型被广为诟病——导师绝对权威的“父母子女型”和呈现雇佣关系的“老板型”。

而对高校导师的评价考核,实际上也多以学术指标为主。学界主流观点认为,中国缺乏针对导师群体的规范治理组织,与之对照,英美许多大学则成立有专门与研究生指导工作相关的委员会或小组。

▌谁来救济困境中的学生?

中国自1999年启动研究生扩招,2017年,在校研究生数目已超过190万。对于这一庞大的群体,师源权力侵害不应该成为沉默的议题。

笔者曾接触过一个性骚扰案例。国内某高校博士生林迪(化名)自称,在遭遇了导师的性骚扰后陷入了长达几年的抑郁,并两度企图自杀。导师企图强迫她发生性关系,她拒绝后随之遭遇报复。对老师的信任感崩溃让她在很长一段时间里身陷黑暗。林迪是单亲家庭出身,她告诉笔者,她怀疑导师可能从招收她开始就处心积虑了解她,知道她的弱点后开始“算计”。“为什么这样的事会发生在我身上。”事发后她不断质问自己,她甚至开始自虐,“无缘无故的哭,嘶吼,尖叫,砸东西,在深夜赤裸身体躺在冰冷的地板上”。但即使如此,林迪也不打算向学校求助,因为她觉得学校和他的导师“是一伙的”。

这一想法的产生并非没有根基。李军在研究中指出,相比受骚扰的学生,由于实行性骚扰的教师在学术机构内拥有更重要的位置,往往和学术组织形成“一荣俱荣,一损俱损”的局面。学术组织的领导者更倾向于保护强势的一方,或者通过不作为来维护组织的利益。

张爱秀的研究提出,中国高校导师和研究生间的关系实际上应该是一种契约关系,具体而言,大学是以政府代理人的面貌出现在导师和研究生面前,导师和研究生间是靠学校和双方的契约而建立起来的一种学制年限内带有延续性的一种交易结构。若是契约关系,不同主体间的责、权、利就应当分明。但目前,这一土壤实属稀薄。

作为契约方中的一者,研究生遭遇来自导师的不合理要求时,往往不知向何处寻求救济。而当导师和研究生因恶性事件在公共视野里对峙时,高校为应对舆情,又多选择维护组织利益,学生的弱势感因此加剧,他们更易形成高校和有终身编制的教师是利益共同体的认识。

2004年,上海交大计算机系9名博士生曾联合“罢黜”了一位当时66岁的博导,原因是这位导师让他们长期为他的公司做项目,“而使他们无法做真正的研究”。

媒体报道,他们逐一向研究生院写信、提出申请,并向学校的党委书记和校长反映情况,还在校园论坛上发表激烈言论。9名博士生态度一致:“如果学校不同意更换博士导师,我们就集体退学”。事件的结局是该校研究生院绕过这位导师,为9名博士生更换了导师。被“罢黜”的导师自始至终都未签字同意解除和9名学生的师生关系。

中国高校导师更换机制、师生冲突调节机制的缺位由此可窥一斑。孙进介绍,在研究生教育发展成熟的德国,当博士生和导师出现矛盾时,会由学院内部信任的老师或校内专职协调员充当中立的第三方进行协调。若矛盾无解,即可启动退出或更换导师机制,“这种退出机制的存在可以为处于弱势一方的博士生提供很好的保护”。

但中国高校的教师行为争议事件,往往是在媒体公开报道后,由纪委作出相应的事后制裁,并倾向“从严”处理。这一制裁机制颇显尴尬,因为纪委对一般群众、党外人士实际并无法约束,舆论聚焦也易使教师面临被过度惩治的风险。也有中国高校成立有教师纪律委员会,但为少数。症结在于教育法总体上存在程序规范不足的问题。有学者告诉笔者,在西方国家,一般是伦理委员会、多样性与公平委员会等机构对教师的违规行为作出裁决。对此,中国社会此前屡有呼声,对于教师的管理不应该只以道德规范要求而应更多地纳入法治范畴。

学界主流观点认为,高校与学生的关系其实是一种特殊的行政法律关系,混杂着公法与私法、公权力与私权利、学术专业权力与行政管理权力等多种关系。

并非所有的学生都可以像9个博士生一样敢于行动,更多陷于困境者选择了沉默,严重压抑者如陶崇园和杨宝德,则走向了自杀。希望他们的死不会归于沉默,保护研究生权利的制度土壤可以因此厚实。