田方萌,北京师范大学社会发展与公共政策学院教师,南都观察特约作者

在有关性别、种族和平等……的争论中,几乎每个人都在叫喊,而没有人在聆听。

——默瑞(Charles Murray),美国保守派公共知识分子

▌事件的缘起和反响

拙作《女权主义者错在哪里》于3月1日刊于腾讯大家,之后引起了一系列社会反响。我读到了几百条读者留言,六七篇批驳文章,还有一篇新闻报道。我从中学习了一些新的观点和知识,但更多看到的是对拙作的误解、歪曲和诬蔑。本文回应我认为重要的一些批评,顺便谈谈有关的几个问题。

我对性别问题有一定的兴趣,偶尔读到女权主义者的文章或访谈,也会看看她们说得有没有道理。我赞同她们讲的很多观点,也钦佩她们为扞卫女权所付出的努力。就像女权主义内部存在分歧一样,我对其中一些具体的看法和主张持有反对意见,因此写了这样一篇文章。标题不宜过长,准确地说,拙作应该叫《对某些女权主义者的某些观点和主张的错误的批评》。我无意也无力系统地研究和批判女权主义,我也没有说女权主义或女权主义者都是错的。这一点可能让许多读者产生了误解。

拙作主要批评了七位女性的七项观点。这七位中有四位名牌大学教授,一位中国社科院研究员,还有两位知名媒体人。应该说她们的言论在女权圈子和性别讨论中是很有市场的。这七位的学理背景有很大差异,我想她们坐到一起都会吵起来。不过,我们将她们的言论联系起来看,还是可以看到一些共同的理念和诉求。我没有专门去读过任何一位的作品,都是偶然看到后留个印象,积累成了这篇文章。如果她们或其他女权主义者在其他地方说过一些不同的话,恕我孤陋寡闻,没有全面地理解其思想。

文章发表后,我受到了很多批评,不少网友骂我是“直男癌”,同时我也得到一些师友的肯定和鼓励。从读者留言来看,大部分我的批评者都是女性。也有一些女读者对我的文章表示赞同和支持。其中一位在微博私信我说:“我因为觉得你的文章有一定的道理,被一群女权主义者骂叛徒骂惨了。”还有位读者自称女权主义者,私下跟我说:“……此次事件许多女权主义者对您的攻讦确实过于冒犯了,已经脱离公共事务讨论,上纲上线到个人品德的层面。希望代替一部分女权主义者向您道歉。……这个事情给我的反思是,女权主义对一部分人唾骂、嘲讽、攻击异见者行为的放任,只会导致自己,在公众眼里越发被妖魔化。”

看了那些攻击性的评论,我总体感觉挺好笑。美国有句谚语:“受不了蒸汽煮,就别进厨房。”如果一个人想要参与公共讨论,就得忍受这些批评、非议,甚至恶语中伤。写作此文的目的之一也是激起舆论争议,促进对有关问题的讨论。如果批评没有说到点子上,于我无伤;如果说到点子上,是帮我改正错误。有位叫“北大飞”的先生在他个人微信号上连续发了两篇批评我的专文。下面就让我先来回应他的指责吧。

▌日本的少子化是如何造成的?

北大飞的第一篇驳文从我“对日本学者的荒唐引用”说我存在“学术诚信问题”,断言说这是“这是无耻的、匪夷所思的断章取义”。我在这里确实有点疏忽,但绝非断章取义。

我在文中引用了日本学者仙田幸子的英文着作《日本六零后女性的孕事与职业(Childbearing and Careers of Japanese Women Born in the 1960s)》。北大飞猜测说:“……从他(田方萌)的行文显示,他阅读了这本书——虽然恐怕只阅读了此书的第六章总结部分——他对此书的一些描述很明显来自对第六章原句的直接翻译。”其实他只要读一下该书序言就会发现,我的主要依据是其中两段话。虽然比较拗口,我还是直译如下:

“上世纪八十年代后,人口和社会经济环境的巨大变化改变了日本人组成家庭的趋势,也改变了年轻人的工作条件,以及关于工作、家庭和生活的公共舆论和社会规范。这一趋势始于六零后从学校毕业,进入劳动力市场,并走入建立家庭的阶段。《劳动法》的补充条款规定‘性别歧视违法’,呼吁公众关注性别平等和工作场所中工作/家庭的交接问题。日本公司发展了一套‘以轨道为基础’的人力资源管理体制,这套体制很大程度上是以性别划分的。它通过给予大多数女性‘一般职’(不适于担任经理的一般文职人员),导致了一些女性职业发展的变化。

“这些女性工作环境的变化,以及对重大生活事件时间安排的更宽松的社会规范,为女性的生命历程选择创造了新的可能性。在二十多岁继续工作,而非结婚或离开劳动力市场,成为她们真正可行的选择。其中一些女性保持单身,或在生命后面的阶段结婚,或推迟生育孩子的时间。生儿育女因此转移到了她们生命历程靠后的阶段。结果,目前怀孕的平均年龄正在接近(女性的)生理限度。由于推迟受孕,意料之外的不孕不育也在增长。”

▲ 据《经济学人》,当下日本的晚婚乃至不婚现象日益普遍,不论男女。初婚人士的平均年龄为男性31.1岁,女性29.4岁,分别比1970年时增加了4.2岁和5.2岁。日本“生涯未婚率”(指到50岁还未结婚的人口比例)已从1970年时的5%上升至2010年的16%。 ? economist

我在原文中对作者观点进行了这样的概括:“根据她(仙田幸子)的研究,日本女性少子化不是因为传统的两性文化,反而是因为打破了那种文化。八十年代,日本立法禁止性别歧视,呼吁公众关注性别平等。社会制度和风气的改变使女性在工作和婚育方面有了更多自由,她们纷纷谋求职位,选择晚婚少育,甚至不婚不育。当年轻时赚钱消费的女性决定产子时,她们已经接近生育年龄的上限,不少人想生孩子也生不出来了。与侯虹斌的解释相反,低结婚率和少子化正是因为女性拥有了更多工作权利。”

读者可以自行判断我在何种程度上“断章取义”,是不是“无耻的”或“匪夷所思”的。北大飞说我歪曲了该书前两章,事实上我没有引用这两章任何一句话,谈何歪曲。我想我唯一没有在概括文字中提到的是日本的人力资源管理体制,因为当时我判断这是个次要因素。现在我仍持这一看法。

北大飞认为仙田幸子的专着“完全符合并支持侯虹斌观点”。他将该书的总结部分译为中文,其中有几段都支持了我的观点,读者可以查看他的译文。

他指控我“断章取义”的主要依据是下面一段文字:“一项近期研究(Ouchi 2014)表明,对于女性‘综合职’(在日本指与‘一般职’相对的,给予晋升前景和上升空间的职位)员工,情况也是如此。Ouchi指出,只有单身女性、至多是结婚未育女性,才能和男性同事获得同等晋升机会。对女性员工来说,婚姻和生育状况——尤其是前者,决定了她们的职业机会。在这种条件下,她们并无结婚动力。……结婚与否决定了妇女在职场被分配何种工作,再进一步影响到职业发展。”

一位在日本某大学就职的老师告诉我,“综合职”应译为“总合职”。日本职场排斥已婚妇女,只允许单身女性进入“总合职”轨道,很多女性为此推迟了婚姻。我完全承认这是作者的原意,可她还说:“……在日本职场现行体制下,女性员工几乎全部被分入‘一般职’(在日本指从事日常琐屑工作并不具有上升前途的职位)。尽管雇主只期待她们短期工作,她们自己也未曾想过长期上班,仍然有不可忽视数量的妇女工作多年。”

这里的要害在于,进入总合职的女性到底占日本工作女性的多大比例。如果比例较小,虽说总合职只保留给单身女性,这一制度也只是解释日本少子化的一个次要因素。根据仙田幸子一书第55页的表4.1,在九十年代中期,也就是六零后二三十岁的时候,仅有四分之一的公司实行轨道制,其中总合职和半总合职的女性仅占11%。作者解释说:“名校毕业的极少数女性才会进入总合职。事实上,在轨道制管理体系中,1993年有八成女性得到一般职,只有6%进入总合职。”另据厚生省的统计,到2010年,女性也只占总合职员工的11.5%;一般职的职工则有94.6%属于女性,并不要求单身或不育。因此歧视性制度不能解释绝大部分日本女性的低生育率现象。

此外,北大飞在文中还断言:“对日本(还有韩国)少子化的研究汗牛充栋,但主流学界对其基本原因的看法高度一致,概括起来正是侯虹斌所说的:职场男女不平等,对已婚已育妇女歧视严重——只不过对这种不平等的具体细节和作用方式有各类分析。”我不了解他是否懂日语和韩语,对相关英文文献是否都看过,如何得出这个结论。

▲ 一场日本婚礼。 ? Alamy / economist

就我所知,日本官方和学界对少子化的解释包括晚婚不婚、育儿成本高昂、泡沫经济、城市化、教育程度提高,还有我提到女性权利扩张。早在1996年,美国学者罗瑟福(Robert Retherford)和两位日本学者就在《人口研究(Population Studies)》上撰文称:“很多对影响生育率的价值变迁与女性主要的教育和工作权益增长有关,这使(她们的)经济独立性增强,也使人们更重视个人主义与两性平等。这些发展……已经导致平均结婚年龄的增长和一段时期生育率的下降。”也有学者提到职场男女不平等,可这也不是什么达成了“高度一致”共识的“基本原因”。

尽管北大飞对我的学风提出了不实的指控,我仍要感谢他找到了我的疏忽之处。没有提到人力管理制度是我的失误,我在此真诚地向读者道歉。

▌女性权利与回家与否

北大飞还提到:“田方萌们则埋怨,就是因为妇女能出门工作了才有这么多麻烦。这是因为他们心目中最好的解决方案是:迫使妇女回到家庭成为生育机器。”这些都是北大飞的臆想,绝非我的观点,我也没有提出对当前人口问题的解决方案。如果他想当堂吉诃德,跟假想敌作战,他尽可以找个风车。

说实话,我自己都在考虑要不要孩子,有什么资格批评别人不生孩子?其实我很支持女性的生育权、堕胎权和工作权,只是说少子化是为这些权利付出的代价。这是个事实判断,不是价值判断。在我看来,人类必将像日本那样走入老龄化社会,有些政策也许能延缓这个趋势,但是改变不了方向的。

类似地,专栏作家侯虹斌也将一些观点强加给我,然后加以高调批判。在回应文章里,她将“田方萌等男权精英们”反对女权的要点归纳为五项,例如“认为女生不该与男生(享受)同等的教育权、升学权”。我只是一个普通的大学教师,跟侯虹斌一样靠赚稿费补贴家用,她硬要把我归入“男权精英”,我也没办法。我只能强调,指出女权主义者有错误,和反女权是两回事儿,我仅承认前者。

让我举例说明,在现实中我是如何维护女权的。有一年我们学院面试研究生,来的大部分都是女生。最后剩下一个名额,有一男一女两位候选者。这时一位男老师发话了,他说他经常出差调研,招个男生带出去比较方便。我当即表示,招生不应考虑教师工作的便利,而应依据学生的学术素养和成绩。最后我们招了那个女生。这个事例至少表明我坚持女生应该有同等的教育权和升学权。我所在的北师大有三分之二的学生都是女生,只要是通过公平竞争考上来,即使全校都是女生我也没有意见。

至于女性是否应当“回家”,我的文章讲得很清楚:“成为出色的职场女性,和培养健康的下一代,两者不都为社会做出了贡献吗,不都应该受到我们的承认吗?关键不在于工作还是回家,而在于女性是否拥有在两者间选择的权利。”这一点也得到了一些女读者的赞同。

▲ 安娜-玛丽·斯劳特(Anne-Marie Slaughter)曾在奥巴马政府担任国务院政策计划署主任,是身居该要职的第一位女性。但就职两年后,她离开这一职位,回到普林斯顿大学法学院任教。“因为希望和丈夫以及两个正在青春期的儿子在一起,她发现自己不可能在完成政府高级别工作的同时,满足两个成长中的孩子的需要,因此不得不回到工作时间较有弹性的大学。” ? The Atlantic

我太太和我商量过,因为我的职业不用坐班,而她要朝九晚五,如果我们以后有了孩子,肯定是我在家带娃时间多。这就是我说的“夫妻往往根据双方的‘比较优势’分工协作”。我并没有主张每对夫妻都应该让“女性在家看娃、男性出门上班”,而是说根据两性特质,最后大多数家庭选择的结果就是这样的,或者接近这样。因此,婚姻对男性收入的影响是正向的,对女性则是负向的。我们应该通过法律和政策手段,保障婚姻中女性的权益,而不是一定要让女性出来工作。

今天很多事情男性和女性都可以做,可至少怀孕和哺乳这两件事,还得女性来完成。一般来说,女性比男性更关心孩子,也更会照顾孩子,孩子也更喜欢母亲。美国演化心理学家卡梅隆(Nicole Cameron)在《演化的皇后(Evolution's Empress)》一书中说:“在哺乳动物和人类中,神经系统在出生后会继续发育。在这一敏感的发育阶段,母亲的看护对影响大脑发育和它所控制的系统有着重要影响……”斯坦福大学的罗斯高教授主张中国农村女性应当留在家里照看孩子。他的研究也发现,妈妈是否在家会影响孩子的认知能力。

还有一位叫“王笑哲”的网友模仿我的文章结构写了篇《反女权主义者错在哪里》,被女权主义者们广为转发,我想她们本可以找篇更有水平的力作来打击我。王笑哲的文章貌似讲逻辑,其实既理据都很欠缺。例如,他是这样论证女性移民到美国后还要受剥削的:“事实上,移民去美国的女性中,41%的女性会因为需要照顾家庭而放弃职业工作。”这句后面还有一个脚注,我以为他引用了哪项实证研究,结果发现指向他的另一篇长文:“关于放弃职业工作从而全职照看孩子是否能等同于剥削,请参照我在《我们是否应该立法禁止隆胸手术》中某一段的论述——具体哪一段我忘了,文章写了太久又太长,抱歉抱歉。”他非要把全职照看孩子等同于剥削,我只能惊叹于这种指鹿为马的本事了。

▌绝对平等的意识形态

我在文中批评了那种认为女性劳动参与率越高越好的观点,指出这一指标最高的国家是卢旺达(86%),我们没有必要向该国学习。王笑哲反驳说:“在性别平等这一方面,中国确实应向卢旺达看齐。根据世界经济论坛发布的2017年性别平等指数,卢旺达高居全球第四。”

他提到的数据出自《全球性别差距报告(The Global Gender Gap Report 2017)》,卢旺达确实排在全球第四。不过我看过各国排名后,发现一个很奇怪的现象:菲律宾排在法国和德国前面,纳米比亚排在丹麦、英国和加拿大前面,乌干达排在美国和奥地利前面。我们一般认为,欧美国家在性别平等方面做得比发展中国家好,这份报告却得出了相反的结论,为什么呢?

原因在于“性别差距指数”的编制方法。这一指数由四项指标构成,拿第一项“经济参与和机会”来说,如果一个国家两性的劳动参与率相差不大,得分就高,而不问差距是否合理,什么原因造成的。在欧美国家,女性能找到的好工作比发展中国家的女性要多得多,但同该国男性相较比例低一截,得分就低。换句话说,这个指数“不患寡而患不均”,男人和女人一样穷,也好过女人富男人更富。我只想问女权主义者一个问题:如果二选一,你们愿意移民去性别平等的卢旺达,还是不平等的美国?

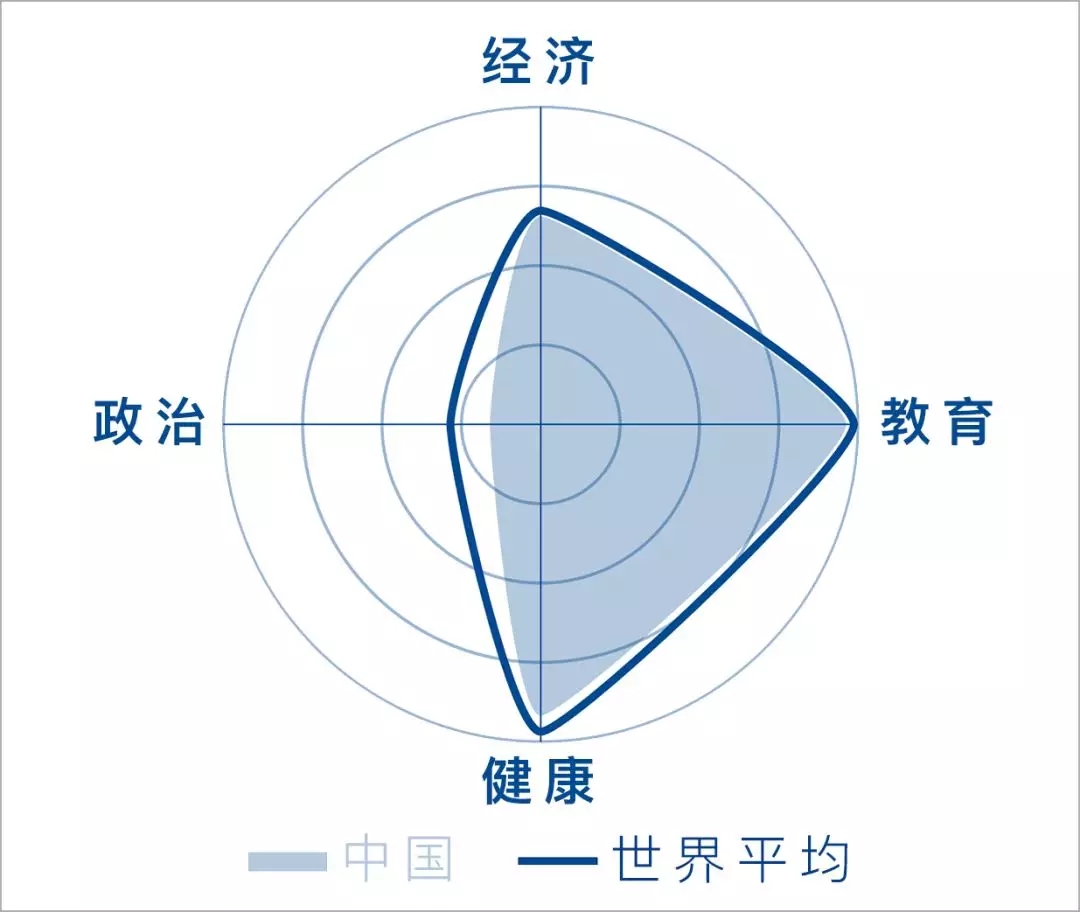

▲ The Global Gender Gap Report 2017中,中国排名100,性别差距指数为0.674(指数1为双方均平等),低于全球平均分0.680,第一名冰岛为0.878,卢旺达为8.822,最后一名也门为0.516。图为不同领域下,中国的性别差距指数和全球平均水平的对比。 ? weforum.org

就我的理解而言,大多数女权主义者想要追求的,是一种绝对的两性平等,就像这份《全球性别差距报告》所体现的价值观。如果有一天,中国的政治领袖、公司高管、大学校长都有一半是女性,如果所有职业都有一半从业者是女性,如果所有大学都有一半在校生是女性,那么她们的梦想就实现了。有读者也许会问:追求两性平等,还有各种群体的平等,不应该是人类奋斗的终极目标吗?

“社会主义核心价值观”就有十二种价值,平等只是其中之一。它和自由、公正等价值有时相合,有时不合。因此我只将平等视为一种重要价值,而不是唯一的终极价值。具体到两性问题上,如果我们相信男女除了一些外在的生理差异,没有任何内在差异;如果生养孩子这事上两性的工作应该均摊,那么我们自然会期待女权主义者所梦想的世界。可我们凭什么相信两性没有任何内在差异?

美国心理学家巴斯(David Buss)调查过全球37个文化群体,从南非祖鲁人到中国大陆人,他发现男性普遍在择偶时看重外貌,都倾向于找比自己小两到五岁的姑娘。而女性更看重对方未来的收入状况,喜欢找比自己大几岁的丈夫。考虑到这些社会的发展程度、家庭结构和政治制度差异巨大,我们很难相信如此普遍的倾向都是由于女权主义者所批判的父权制造成的。巴斯是这样解释的:由于两性在生育方面具有天然的不同分工,男性更看重女性的生殖力,包括年龄和外貌等个体特征。女性更看重男性为育儿带来的资源,包括获取资源的体力和智力,以及专情的程度。

进化的过程同样塑造了男女的性情差别。我想女权主义也会承认,两性在荷尔蒙等激素分泌方面是不同的,而激素调节着我们的情感。在脑科学、神经学和心理学领域,相关文献正在迅速增长,以至于美国密苏里大学的认知心理学家吉尔里(David Geary)说:“男女在认知能力模式或大脑结构方面存在差别,这已经不再有任何问题了;今天科学家们正关注着这些差别的起源、程度和现实意义。”如果女权主义者仍否认任何两性内在差别,可以一条条去批驳这位心理学家的专着《男女——人类性差异的演化(Male, Female - The Evolution of Human Sex Differences)》。

我只想强调一点,这些两性的内在差异并不意味着人格意义上的高低贵贱,但是会对今天的职业选择和社会流动产生影响。男性更胜任某些工作,女性更胜任另一些工作。我不否认外在的社会环境也起着重要作用,它与内在因素共同导致了各领域的性别差异。在未来二三十年内,我们对性别差异问题会有更清晰的认识,这将帮助我们减少政治上的分歧,在目前尚不是很清楚的时候,我也希望我们能心平气和地探讨问题。

▌两性差异的成因与合理性

历史上的女性哲学家为何很少见?我对这个问题的讨论引来了不少批评。有人说历史上能读写的女性本来就很少,你不能指望她们中间出个哲学家。二十世纪女性大批接受高等教育后,哲学界就出现了波伏娃、阿伦特和薇依等女哲人。哲学思考确实是一种罕见的能力,或许历史上有哲学天赋的女性都没有碰上受教育的环境。那就让我们看看科学界的情况。

在整个二十世纪,从绝对数量和相对比例来看,从事科研工作的女性都在增长。如果女性中的科学天才比例同男性中的一样多,我们应当看到诺贝尔科学奖得主中的女性比例也随之上升。然而,在二十世纪的前五十年和后五十年,获得科学领域诺奖的女性都只占2%。在数学领域,迄今共有五十多人得过菲尔茨奖,其中仅有一位是女性。女权主义者可以说社会环境不鼓励女性从事研究,可以质疑评奖本身的公正性,甚至可以声称科学标准是男性“建构”出来的。我只是怀疑,科学金字塔最高层的男女比例如此悬殊,不能用这些外在因素充分解释。希望女权主义者能从她们的理论视角给我一个满意的答案。

更重要的问题在于,我们应该如何看待这种群体差距与个体尊严的关系。我碰巧是个男人,诺奖得主多是男性增强了我的自豪感吗?我碰巧是个中国人,诺奖得主多是外国人引起了我的自卑感吗?都没有。我的尊严来自我本人,而不是我的群体属性。可是,我想大多数人都不是这么看待世界的。人们感到必须追求所属群体的承认,才能得到个体的承认;周围的人也从群体属性的角度去承认个体。这造成了现代社会永不休止的身份政治,女权主义也是其中之一。

抛开顶尖人才不谈,普通男性和女性之间也存在着工资差异,这能否看作是对女性的歧视呢?我注意到侯虹斌在她的新作里也提到这个问题,她引用中山大学的一项调查,指出中国男性的收入高过女性。她认为这不是能力问题,而是“同工不同酬,做一模一样的工作,女性只能收到更低的工资而己。”

她认为“一模一样”的工作,还真不见得一模一样。比如同是教学工作,一位女教师一天讲四节课,另一位男教师一天讲三节课,前者学生较多,后者较少。虽然统计上都是同一单位的教师,可薪酬就拉开了距离。

一个人的工资水平由很多因素决定,包括学历、职业、职位、机构等可见因素,也包括性格、机遇、努力程度等不可见因素。经济学家收集的数据往往只包括前者,因此在他们的研究解释不了相当程度的性别工资差异。问题在于,很多人想当然地将这一部分差异归结于“雇主歧视”,而不进行更深入和细致的调查研究。

一般而言,市场机制比计划经济更能反映雇员真实的生产率,因为私营企业的雇主比国有企业的领导更在乎投资回报率。改革开放前的中国两性工资差异较小,很大程度上是因为他们的生产率差异被僵化的工资体制掩盖了,因此北大李玲教授发现市场化以后男女收入拉大,而且“公共部门和国有集体企业中的男女工资收入差距要小于私有企业、个体家庭经营等组织的男女工资收入”。

根据一些美国经济学家更细致的研究,将各种因素都纳入统计模型后,男女之间真正的工资差异其实很小,有些情况下女性的报酬还高过男性。有兴趣的读者可以参看索维尔着的《被掩盖的经济真相》,其中第三章《性别的真实与谬误》对收入性别差异的问题解释得很好。

通过这次“论战”,我学到了很多东西,不管是正面的,还是负面的。虽然北大飞、侯虹斌等女权主义者对我的观点进行了无中生有的引申和批判,我依然相信他们至少是真诚的。我们都希望建设一个更美好的社会,但是对终极目标和实现路径存在不同看法。性别问题不只是男权和女权之间的政治斗争,还涉及真相和真理面前的科学探讨。

误解需要澄清,共识需要建立。我愿意与女权主义者继续对话,只要她/他们还乐于继续批评我。