陈少远,媒体记者

改革开放四十年,一系列政策推动下,学童离乡,学校进城。谁被留在100人以下的乡村学校?多是乡村社会最底层最弱势的孩子。

一个微信群里,几个乡村教师"吵"了起来,因为马云。

导火索是这个“乡村教师”代言人发出的裁并乡村学校的公开倡议。1月21日,在一场80多位企业家云集的“饭局”上,马云呼吁,将中国贫困乡村100人以下的小规模学校裁并,取代以符合标准的乡村寄宿学校。

一位教师反对马云,他认为马云不了解农村现实,学生寄宿了,住宿费加接送的花销,一个农村家庭一年要花上几千元,“可能让部分家庭返回贫困”。

“我们这边山大沟深,有些特殊家庭脱离了农村,温饱都成问题。”还有对增加农村孩子家庭负担和上学成本的担忧,正是因为之前的学校被撤了,他的一个学生现在每天早上要五点起床,跋涉山路上学。

也有教师同意马云。马云在“饭局”上说,小规模学校没有活力,老师没有积极性。执教20年的乡村学校校长王强(化名)深以为然。学生家长老问他,怎么不多招一些老师。农村的家长越来越年轻,对教育的要求提升了,“他们去打工,也希望把孩子送到条件更好的学校”。

王强想,马云是在做实验,如果培训留守妇女做生活管理员,配置安全校车的试点成功,也许可以用企业家的公益力量撬动政府力量,“我真的希望孩子们可以去更好的学校”。当了村小的校长后,王强经常“焦头烂额”,来了年轻老师,他留不住;桌椅腿儿坏了,屋顶漏雨了,操场围墙塌了,他去申请经费,常要碰一鼻子灰。“乡村学校历史欠账很多,是最弱势的。”王强称。

发生这场争论的微信群聚集了中国各地的乡村教师。他们任教的学校都是马云所说的100人以下的小规模学校和教学点,有的甚至只有几个学生,被称为“麻雀学校”。

马云的建议合理吗?“饭局”的演讲公开后,已有不少公共讨论,焦点集中于撤点并校积弊成苛、农村寄宿学校大多条件粗陋等方面。要讨论这个问题,笔者想先聚焦一个问题——是什么学生在小规模学校读书?

▲ 湖南泸溪县麻垅小学的学生。2016年,泸溪县有农村教学点139个,在校学生4320人,其中学生在10人以下的教学点66个,不足5人的教学点37个,一师一校教学点73所。 ? 赵晗

▌“无力进城上学的孩子”

“真的是有点可怜(的学生)。”这是甘肃青年乡村教师陈昕(化名)的回答。

陈昕特指学校二年级唯一剩下的那个学生。他性格太过内向,担心他一个人落单,学校在他哥哥的六年级教室里为他安排了一张课桌。要上课了,他就去办公室找老师单独辅导,“上完课,老师不说让他走,他不知道离开的”。这个学生的父亲在外打工,母亲有精神病,哥哥也不爱说话。

陈昕的学校现在只有8个学生。2013年他刚来时,学生数还有40余个,但后来每年都有人陆续转走。转学的情绪像会传染,2016年,整个四年级都转空了,“本来就只有四个学生,转了两个,另两个的家长一看,剩两个还怎么学?”

八个学生里,有四个家庭贫瘠,无力转学,还有四个,家长筹划着等他们的弟弟妹妹要上幼儿园了,一起带去镇里。村里没有幼儿园。

陈昕记得第一次在学校上课的情形。教室冷清,一眼望去,零零散散五六个学生,他问问题,学生不回答,只是盯着他,“我不知道在给谁上课”。下了课,没有玩耍的声音响起,陈昕只能“命令”他们离开教室。

陈昕甚至觉得这些孩子和生人交流都有困难。他们多是由爷爷奶奶抚养的留守儿童,村庄里的孩子快走光了,八个孩子住得分散,下课了就没有同龄的玩伴。陈昕苦恼,即使上课时一对一教学,这些孩子的学习提升空间也不大,“因为回去了几乎没人管,没有人辅导”。

“如果家长有条件,肯定也把他们转走了,但是生活所迫,没有办法”。陈昕想,等这八个孩子毕业了,村小可能就空了。

这种情况并非孤例。即使富庶如阿里巴巴集团驻扎的浙江,当地某县一位乡校校长告诉笔者,他的学校里仅有二十多名学童,很大比例来自贫而无力的单亲家庭,父亲在外打工,母亲因为种种原因“都跑了”。

主流观点已有共识,在小规模学校就学的学生多是乡村社会的最贫困者——像“冰花男孩”一样“贫困程度较深、无力送子女进城上学、处于社会后20%弱势人群家庭子女”。

东北师范大学农村教育研究所发布的《中国农村教育发展报告2017》(以下简称《报告》)对12个省市23个区县的超过15000名乡村义务教育阶段学生的调查发现,在2001年到2015年间,乡村学生进城读书增势明显。2015年,有超过五分之二的乡村学生集聚在县城和乡镇就学,小学“乡镇化”,初中“县城化”。

该《报告》认为,此现象反映了乡村内部的学校分层对乡村学生选择读书空间的影响,其中村庄学校“位于基础教育的最末端”。

▌乡村四十年“教育移民”

“留在农村上学,没有出路。”在江西赣州某贫困县,一位退休的乡校校长告诉笔者,当地县城超过20所中小学中挤满了从下辖的9镇14乡进城读书的孩子。

这个贫困县有105万人口,是有名的劳务输出大县,以留守儿童众多闻名。“打工越苦,(农民)家长就越希望孩子考学改变命运,现在从幼儿园开始就把孩子往县城送。”这个校长有四个儿子,都在外打工,他退休后就进城给孙辈陪读。为了供学,当地家庭常需夫妻二人都出外打工。

笔者曾走访了当地的一所“超级初中”,这个学校一个年级就占据一栋教学楼,一个班级最多时超过80人,一个年级有近30个班,学生挤挤挨挨,连日苦读,老师也挤在促狭的办公室里,彼此认不全名字。

乡村“教育移民”正在中国各地潮动。一位长年深耕农村教育的学者曾和笔者分享了他在中国各地对此的见闻:乡村里有钱的学童被送进县城;而县城里的官员子女,则多被送到省会学校。

“优质学校招优质生源,加上优质条件产生优质结果,这就是教育的社会分层。”上述学者称,在一些地方,甚至连乡镇一级也开始出现小规模学校的趋势。

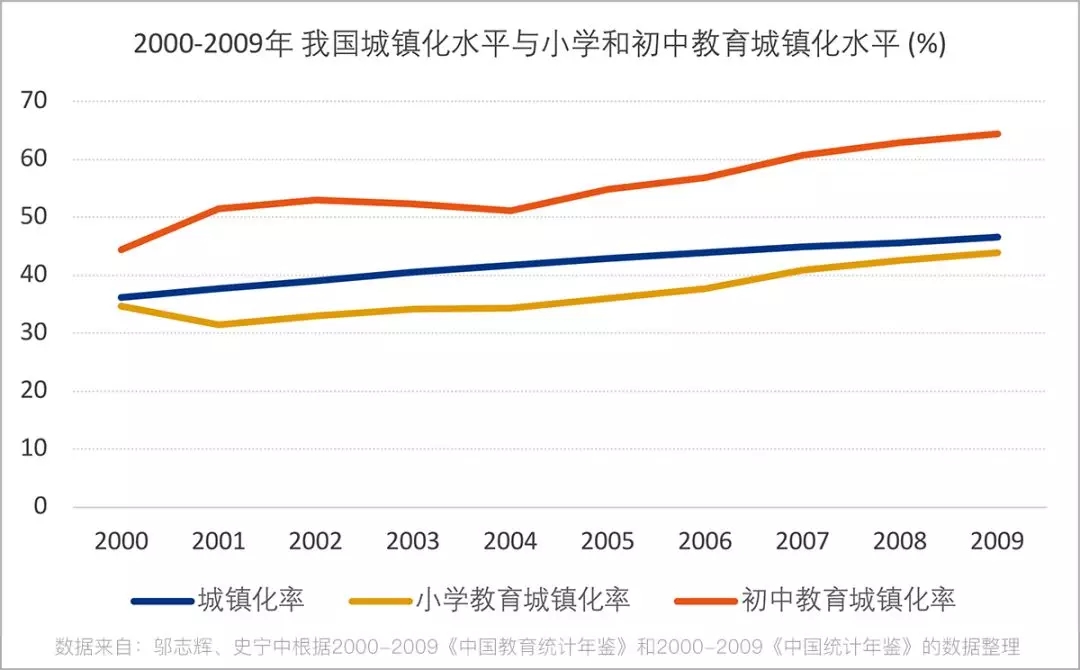

学者邬志辉将乡村社会的“教育移民”命名为“教育城镇化”,他曾预测,未来10到15年间,农民工子女的随迁率将不断逼近留守率,直至超过留守率。

上述《报告》发现,中国义务教育城镇化率在2001年到2015年间显着上升,2015年,这一比例达到73.8%,比2001年增长了35.6个百分点,年均增长2.37个百分点。与之形成对照的是,2015年,中国的常住人口城镇化率为56.1%,较2001年增长18.44个百分点,年均仅提高1.23个百分点。

乡村学生进城读书的趋势在2010年开始急遽增速。2013年,义务教育城镇化率为70.79%,较2010年增加了17.86个百分点。邬志辉在一份研究中揭露,1979年中国小学教育的城镇化率仅12.40%,此后到2009年,以每年约100万左右乡村小学生到城镇上学的速度增长。

乡村社会四十年“教育移民”,形成了目前中国县域内普遍存在的一种教育生态:乡村学校学童迁移至城镇,城镇班额越来越大,寄宿学校渐增,学童寄宿渐趋低龄。

▌中国“撤点并校”简史

上述《报告》分析,这种教育生态的形成,除了城镇化推动、农村居民对子女“读好书”的需求外,还有一个不可忽视的重要原因——自2001年开始,中国各地大规模撤并学校,农村学校和村落布局分离,一部分本可以在家门口读书的学生“无书可读”,在对读书空间的“二次选择”中,部分学童转移到乡镇、县城读书。

乡村学校的衰颓与中国运动式的乡村学校布局调整关系甚密。建国以后,中国的乡村学校先是经历了疯狂的运动式扩张,后又在运动式的裁撤中走向衰败。

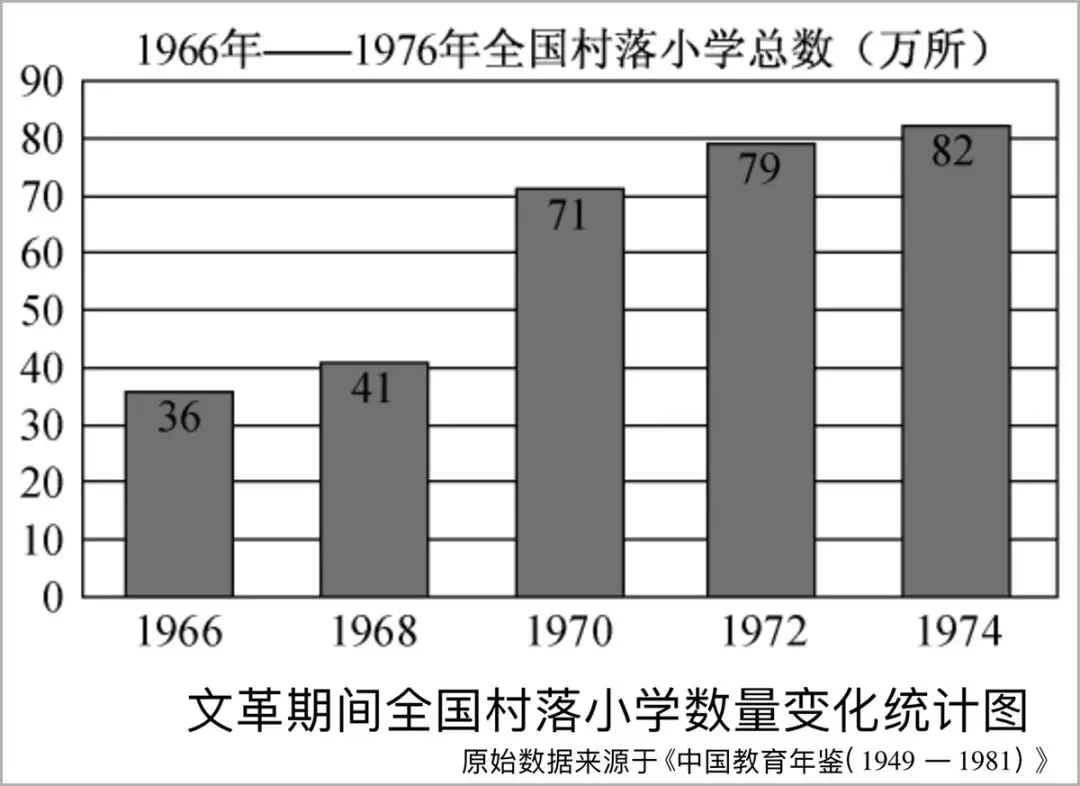

学者吉标的研究对此进行了梳理:在“大跃进”时期,为了完成“3年到5年时间内基本扫除文盲、普及中学教育”,“争取在15年左右的时间普及高等教育”的目标,乡村新办小学数量猛增。这一思路后曾被纠偏,但到了文革期间,“公社”“大队”继续疯狂办学,意图创造“学不出村,初中不出队,高中不出社”的局面,但这些学校提供的多是低质量教育。

因此在改革开放后,“撤点并校”成为各地调整学校布局的重心,一些不合格的村办小学和“戴帽初中”(指村办小学附设的初中班)陆续被裁并。

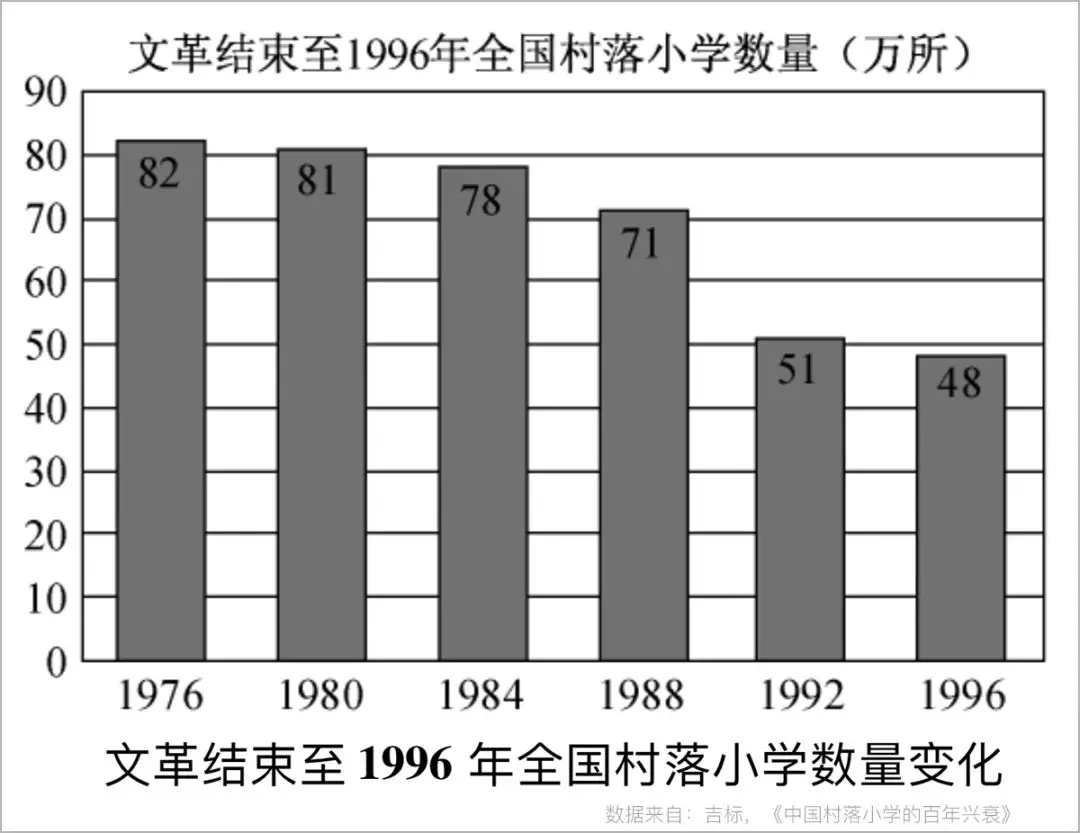

80年代中期后,由于学龄人口和村庄数量逐年减少,农村中小学迎来了第一次自发的较大规模的布局调整。统计数据显示,从1985年到1996年,中国小学总数平均每年减少将近25000所,其中消失的多是生源少、维持困难的村办小学。

新世纪初,国务院要求各地按照“优化教育资源配置”的原则,“合理规划和调整学校布局”。但这一政策却在落地过程中严重走样,各地开始掀起运动式撤并学校的狂潮。

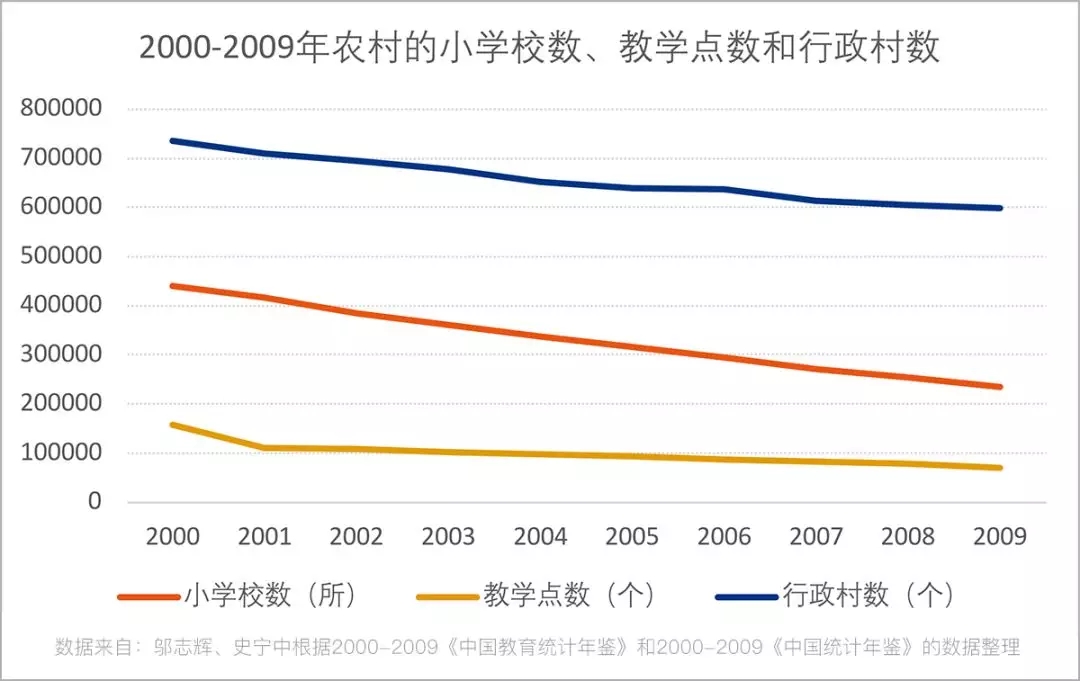

多项学者研究显示,这一运动过于推崇规模效益,不重乡村社会的实际,其撤并学校的速度之快、规模之大,超过了任何一个国家,也超过中国此前任何一个阶段。21世纪教育研究院的一份研究报告指出,在这场狂潮中,平均一天就要消失63所小学、30个教学点、3所初中,每过1小时就要消失4所农村学校。

根据吉标、邬志辉等人梳理的统计数据,中国村落小学的数量由1949年11万所猛增至1976年82万所,此后开始逐渐减少,1996年降为48万所。而从1997年到2012年,农村小学校数累计减少将近36万所、教学点累计减少超过12万个、在校小学生累计减少将近5908万人,减幅遽烈,分别达69.78%、66.55%、61.80%。

“如此大的减幅和减速足以在未来10年内将农村学校推向终结。”邬志辉在研究中预测。他认为,学校布局调整背后的公平问题,实质是让弱势群体承担了教育发展的代价。因为在学校被撤并地区居住的群体往往社会经济地位较低,当他们的学校被撤并后,学生上学产生的额外负担又全部由他们来承担。

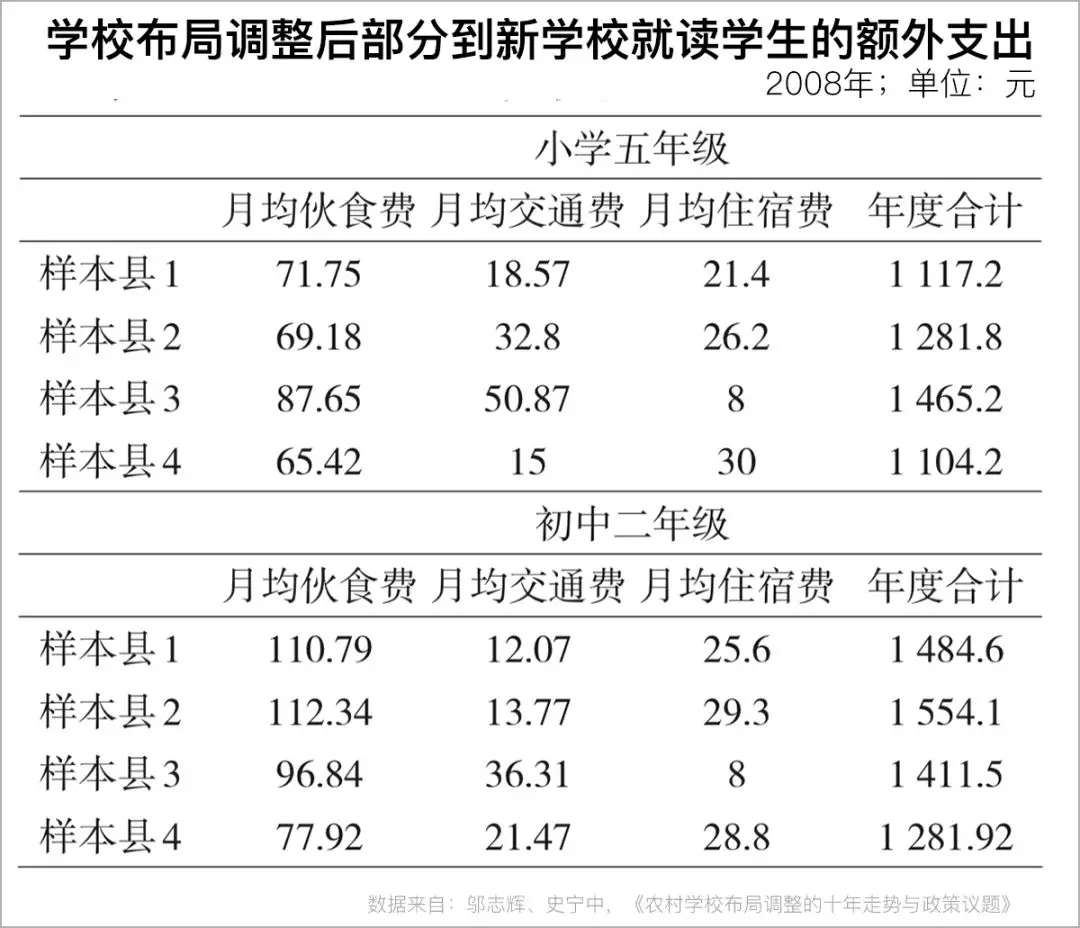

东北师范大学农村教育研究所于2008年做的一项调查显示,因为学校撤并,农村学生到新学校就读的额外成本每年均在1000元以上,这导致国家免补政策对农村学生的补助被学校撤并产生的额外成本负担抵消,“甚至有的地方农民负担比免费前还重”。

家庭教育负担增加甚至导致学生辍学率上升,校车事故频发等问题也开始频繁暴露,2012年9月,国务院叫停了各地“盲目撤并农村学校”的行为。

▌被收割的乡村学校

如果不是国务院叫停,这场撤并狂潮还将继续蚕食中国的乡村学校。为何一项初衷并不在此的政策会引发如此结果?学界主流观点认为,症结在于中国的政治集权和财政分权体制,在此基础上推行的义务教育管理体制改革,使地方政府在教育治理过程中致乡村学校长期积弱。

问题要从谁为乡村教育买单说起。建国以后,中国义务教育曾长期实行“县学县办、乡学乡办、村学村办”的分级办学体制,庞大的农村基础教育体系主要依赖向农民征收教育附加费和进行教育集资维持,即“人民教育人民办”。

但在1994年,中央启动分税制改革,乡镇财政困难、农民增收缓慢等问题开始出现,农民肩上的税费负担愈发沉重。

到了新世纪初,两项对农村教育影响深远的改革齐发。一是农村税费改革,农村教育集资和教育费附加费被取消;二是确立了以县为主的义务教育财政体制,举办义务教育的责任全被上移到县级政府。

其结果是,乡村教育突然遭遇巨大的教育经费缺口。项继权和袁方成估算,这一缺口当时可达300多亿元。另一项统计数据显示,在1994到1998年间,安徽省农村教育费附加和农村教育集资每年约有11亿元,在实行了税费改革后,农村义务教育投入比上年减少了7.7亿元。

这一背景下,原本意在鼓励各地调整小弱贫的乡村学校的学校布局政策被各地政府扯做虎皮,各地大规模裁撤乡村学校,以减少县政府的教育投入压力。

丁冬、郑风田的实证研究发现,从1996年到2009年,伴随着小学撤并,地方普通小学教育经费所占财政比重显着下降。他们得出结论,地方政府“搭了便车”,借撤点并校之机挤占并压缩了教育投入。

▲ “一师一校”的湖南泸溪县浦市镇白头溪小学(教学点)。2016年时59岁的张老师教龄三十年,属于民办教师转正。张老师一个人教全校9个一年级学生。 ? 赵晗

还有研究指出,中西部地区的一些穷县为“吃饭财政”和“教育财政”,为了争取“中小学布局调整专项资金”和“农村寄宿制学校建设工程”等专项资金而更积极地撤并乡村学校。

而兴建寄宿制学校也可为县级政府缓解财政困难。郭建如在Z县的调研发现,当地原本使用教育费附加费来进行教育基建和危房改造,但在税费改革后,该项资金渠道被完全切断,当地政府开始取法“招商引资”,但其前提是“利用学校建宿舍收取住宿费”。

裁撤学校更大的利益驱动是通过“学校进城”推动“农民进城”,如在县城周边兴建“教育园区”。邬志辉的一项研究披露,一些市县在学校布局规划中明确提出,对乡村学校“不予重点建设”,资金几乎全部投放至县城和主要乡镇。

财政投入使城市学校和乡村学校差异拉大,这种差异又使越来越多的农村家庭选择送学童进城读书,由此加速了乡村学校的衰败。雷万鹏使用省级数据对影响义务教育学校数量变化因素的分析发现,当城乡教育投入差异越大,学校数量减少得越快,原因在于城教育质量的差异使得农村学生到城镇学校择校借读从而影响了农村生源数量。

这可以部分解释中国的贫困县为何盛行苦读之风:一个县越穷,农民越热衷于送孩子进城读书,举家供学。

▌真问题:后20%孩子的出路

乡村学校衰败成因复杂。有两条主线不可忽视:一是地方政府在教育投入上主动或被动对乡村学校的牺牲,一条是农民家庭越来越有意识的教育投资。

由此来看,100人以下小规模学校学生该在哪里上学,就是一个需要被严肃讨论的教育治理问题,而从教育改变社会分层的功能来看,它也关乎一个社会的分配正义。

马云的构想是由马云公益基金会制定寄宿标准,发动企业家建宿舍,捐助校车,但他并没有明晰,对于这后20%的孩子,他们的寄宿费由谁承担?是否会像此前的撤点并校一样让弱势农村家庭增加更多教育成本?

即使厘清了教育成本问题,还待充分讨论的问题是,对于这20%的孩子,在什么样的学校学习最能帮助他们?相关的实证研究并不丰富。小规模学校课堂清冷,“超级学校”班额巨大,也难保教育质量,低龄寄宿影响儿童身心发展,对于这些孩子,在哪里学习是更不坏的选择?

上述《报告》对乡村家长对子女就读学校教育质量进行了调查,有近八成家长表示,如果城市教育质量和农村教育质量相同,会让孩子在农村学校读书。

就目前来看,后20%孩子在哪里上学,每一条路径都有迷雾。

路径一是继续留在小规模学校。近年中国官方和民间已有不少提振小规模学校的努力,但其中最核心的问题是,这种努力可否抵挡教师和生源的“趋城性流动”。

▲ 湖南泸溪县麻垅小学,在当地又被称为“夫妻学校”。刘氏夫妇二人教8个一年级,8个二年级,12个学前班学生。学生几乎都是留守儿童,三成单亲,家庭大都不稳定。受惠于泸溪县津贴政策,夫妻二人一个月工资过万,在学校住廉租房,可以安心教书。听说有“夫妻学校”,很多村民把已经送出去的孩子又接回来上学。 ? 赵晗

王强的学校,学校学生数在100人左右,有14个老师,其中10个老师都超过了54岁,音乐课、体育课开不起来,他笑称这是“标准的小规模学校的配置”。县里这两年分配了2名年轻女教师,她们也不避讳有机会就想考到县城学校的想法。村庄孤凄,王强还发愁女教师找不到对象。这个乡村老教师最大的疑惑是,附近的村庄逐渐消失,人慢慢都走了,“学校还要留住吗?”

陈欣则担心他的学生会落后太多。他希望从村小毕业的学生可以去乡镇初中上学,县城初中考试成绩好,但学生密集,“在这里,他们才几个同学,如果直接到了几十人的班级,怕他们会跟不上,自卑,这样会学习落差很大”。

王强寄望于马云所描绘的高标准的寄宿学校。这是另一种路径,但目前它还是模糊的,若按马云设想的标准,所需资金不菲,做试点可以,要在中国全面铺设开,企业家可以全部买单吗?

若是要政府财政主导,也不现实。难逆的“教育城镇化”致使现在中国教育投入面临新的结构性困境。

各地现在将消解城镇学校大班额作为义务教育工作的重点。上述学者在某人口大省调研时得知,要解决全省的大班额问题,至少需要一千个亿,“要建学校,要雇教师,而且小规模学校老师还不能完全减,两头都要钱”。

寄宿学校也需要投入。在一些贫困县,为了供学,父母出外打工,送孩子寄宿成为首选。寄宿学校条件亟待改善,马云要发动的企业家可以参与到什么程度?上述《报告》披露,农村小学寄宿生呈现逐年递增,2015年,寄宿小学生已占至全国小学生在校生总数的10.44%,而在初中阶段,县镇和农村初中近一半学生都是寄宿生。

像王强一样,不少乡村教师赞赏马云举学的行为,因为这个企业家并没有将目光投向大学,尤其是不缺乏资金支持的名牌大学,他关注的是“乡村教育”这块教育领域最难啃的骨头。

但这一领域长期积弱。马云振臂一呼,喊着“乡村教育强了,教育才真正强”,但怎么做才对,充分的公共讨论必不可缺。