经政见CNPolitics授权转载

没有任何一场运动注定长盛不衰,运动在每个时刻具有怎样的力量,全然取决于人们是否还有奋斗下去的信念。

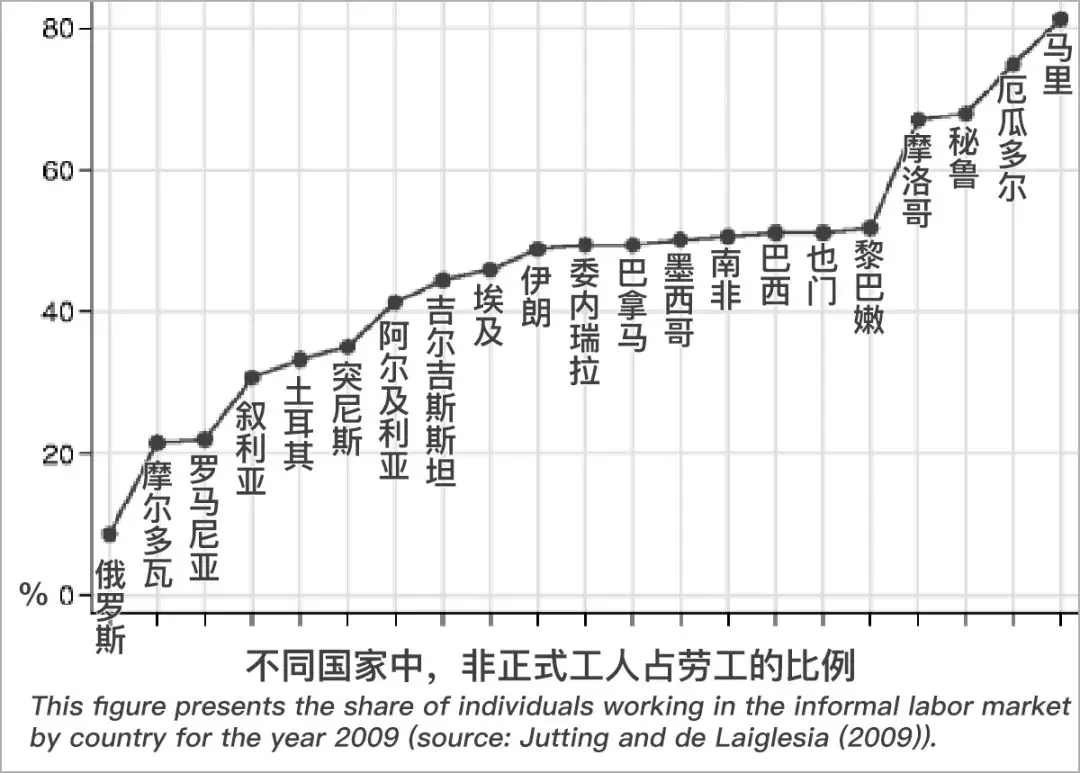

一个城市的大街小巷,随处可见领取月结甚至日结工资的家政工人、没签订过劳动合同的建筑工人,或是作为“个体户”出现的街头小贩和黑车司机。这些工作性质不稳定、缺乏劳动保障的劳动者,常常被称为“非正式劳工”。

非正式劳工能否组织动员起来,为自身的权益抗争?这些劳动者是否能够锻造自身的政治力量?是否能成为宏大的劳工运动的有机组成部分?在大量行业和岗位越来越依赖灵活就业和劳务派遣、工作普遍变得越来越不稳定、非正式劳动力的数量激增的背景下,这些问题在今天变得极其重要。

遗憾的是,主流的传统社会科学研究并不关心这些问题。经典左翼劳工研究通常只关注工业化大生产中的正式劳工,认为他们才具备足够的阶级和组织意识。发源于美国的主流社会运动研究,则把注意力投向环保和LGBT等新社会运动,更不会对非正式劳工的动员产生兴趣。

各类正统社科理论对非正式劳工的轻视态度,则反映了各个时代社会运动想象力的贫瘠。社会运动理论假设,运动参与者必须有足够的社会资源、闲暇时间,并且和其他潜在参与者建立全方位的社会纽带,才能够降低交易成本,克服集体行动的困境。非正式劳工工作性质零散和暂时,缺乏社会保障和法律支持,加上大部分工作报酬极低,因此被认为不可能被组织起来。

然而,非正式劳工的现实斗争教育了研究者。从上世纪80、90年代起,很多国家的非正式劳工中间都涌现出工会和组织网络,甚至发展出有政治诉求和长期组织的社会运动。部分社科研究者也终于开始跟着现实社会运动发展的步伐,仔细地考察非正式劳工运动的成功与失败、潜能与局限。

▲ 2010年3月,越南街头,一位“理发师”正在给顾客理发。 ? Phó Nháy

▌墨西哥:街头小贩也能成为政治玩家

尽管墨西哥城的法律并不允许在大街上从事流动商业活动、主流传媒也对此持负面态度,但是街头商贩一直都是墨西哥城的一道旅游风景线,与政府所构想的现代化都市天际线形成了鲜明对比。

上世纪90年代初,至少有20万名摊贩活跃在墨西哥城街头,其中的大部分都在“非法经营”。尽管收入不高,这些商贩并不觉得自己是社会边缘人口,而对自己的职业有强烈的认同。不仅如此,这些街头摊贩还结成了紧密的政治网络,其领导者的社会地位堪比毒枭和黑帮老大。

为什么这些生计极不稳定的街头摊贩不仅能在严酷的政策打压面前生存下来,而且还可以左右当地的政局呢?出版于1998年的《Informal Politics: Street Vendors and the State in Mexico City》一书,是最早关注非正式劳工政治参与的社会学书籍之一。作者John C.Cross基于1989年到1995年间对墨西哥城街头小贩的参与式调研,回答了这个问题。

研究者的调研显示,街头商贩之所以能够生存壮大,归功于几大因素。

第一,随着90年代中期开始墨西哥经济受到全球化和北美自由贸易协定的冲击,当时的执政党“革命制度党”(PRI)的执政基础被动摇。在这种情况下,执政党更需要底层的政治支持来巩固政权。地方官员倾向于和街头商贩合作,对他们施以恩惠,来获取选票上的支持(这一解释也符合政见介绍过的另一篇论文)。PRI和崛起的反对党都希望街头摊贩组织可以隶属在自己机构旗下。

另外,上级管理街头摊贩的政策在实施上也遭遇了巨大的可行性问题。比如,在统计街头非法商贩人数时,因为缺少中央协调机构,各个单位都可以虚报人数而不受制裁;加上街头商贩的流动性,如果不是持续监测,汇报的数据过了半年可能就失效了,这进一步让信息采集部门失去了工作动力。

如果说以上因素在国家能力不足的情况下十分普遍,更独特的地方在于街头商贩组织的动员策略。研究者发现:与其他社会运动组织不同,墨西哥城街头商贩的动员结构,往往和PRI一样带有威权主义色彩。组织中领导者的地位大大高于普通商贩,他们有权制定规则、允许个体商贩在自己的地盘上经营或是驱逐他们。领导人还常常以权谋私,赶走一些手下的异议者,然后高价出租空出来的摊位。久而久之,这些领导成了政党和普通商贩之间的沟通中间人,负责给成员提供正式的商贩牌照,并动员他们参与各种集会和抗议。而很多集会,则是向PRI释放信号的手段,参与者一边提出政治诉求,一边又表示自己对PRI合法性的支持。

这当然不是个让人乐观的发现。墨西哥城的商贩尽管获得了和国家博弈的筹码,但这种胜利是建立在另一种威权管理的基础之上,普通摊贩在社会运动中的参与是被规定好的,不听话的个体会受到惩罚。这种威权主义的动员模式,结合政府“用恩惠换选票”的策略,对非正式劳工运动的长期发展来说隐患重重。拉美社运在世纪之交走向去中心化,在很大程度上可以看做是对于这一模式的反思和超越。

▲ 墨西哥街头的小贩。街头小贩的劳动情况各不相同,许多人每天在同一个地方长时间地工作。通常情况下,这些商贩及其家属依靠出售收入作为家庭收入的主要来源。 ? wiego.org

▌印度:不是“劳工”,而是“公民”

印度是非正式劳工比例最高的国家之一,93%的劳动力都在非正式部门工作。因此,非正式劳工的政治参与和社会运动,在印度的政治生态中扮演着极其重要的角色。在2013年出版的着作《Informal Labor,Formal Politics,and Dignified Discontent in India》中,霍普金斯社会学系的Rina Agarwala考察了印度的选举政治、经济政策和各类非正式劳工运动的交互关系,从而进一步深化了John Cross的政党政治视角。

依赖传统工会的正式部门员工,往往致力于寻求经济上的好处,比如最低工资和工作场所环境的改善。这些传统工会的行动策略聚焦于向雇主施压或者与雇主谈判,而并不直接在政治场域展开行动。然而,印度的传统工会只吸收正规产业工人和大公司的雇员,排斥女性、文盲和低技术劳力。

由于不被正式的工会所接纳,印度的非正式劳工采取了和正式劳工截然不同的斗争策略:绕过私人雇主,以公民和选民的身份走政治动员的道路。他们以“政府忽视公民权”作为动员理由,以在政客面前示威和绝食的方式,直接向国家施压寻求教育和医保等社会福利。也由于这样的策略,印度非正式劳工的动员和政党政治存在更大程度的勾连。

正式劳工与非正式劳工抗争策略的分野,根植于印度非正式经济的发展历史。1970年前后,由于正式劳工运动取得的成功,政府通过了一系列保护劳工权利的法案。为了规避这些法律限制,建筑和卷烟(Bidi)等行业开始重组,大公司关门,小承包商进入并大量雇佣非正式劳工。

以卷烟行业为例,1968年喀拉拉邦政府通过了卷烟法案保护劳工权益。几个月内,当地最大的卷烟公司就裁员一万二,关闭了所有大型工厂。到1970年代中期,其他工厂也全都停业,卷烟业重新回到家庭小作坊式的生产模式。没有机会接受教育的女性和儿童成为了廉价劳动力的来源,卷1000根烟才能拿1美金报酬。由于劳动力被完全打散到各个家庭内部,剥削变得隐蔽,传统卷烟工会的维权成本直线上升。于是,80年代起,多个非正式行业组建了新的独立工会,直接将矛头指向政府。

研究者不仅总结了非正式劳工抗争策略的形成,更进一步指出:非正式劳工的动员能力高低,取决于这一地区在选举上的竞争性。

例如,泰米尔纳德邦的选举,主要被两大党“全印安纳达罗毗荼进步联盟”(ADMK)和“达罗毗荼进步联盟”(DMK)的对抗所垄断。两党虽然都不算典型的左翼政党,但都十分民粹。与墨西哥城的例子类似,因为政党愿意收买底层选民,所以非正式劳工获得了动员的有利机遇。非正式劳工工会在公开宣传中,常常突出自己庞大的会员基数,强调会员们会统一投票给提供福利的候选人(Vote Bank)。另一方面,工会又鼓励会员根据自己居住社区的实际情况投票,这样就避免了被一个单独的党所支配。研究者发现,和她研究的其他三个地方相比,泰米尔纳德邦的非正式劳工确实获得了最好的福利。

相比之下,加尔各答所在的西孟加拉邦尽管从70年代起就是印度共产党执政、左翼色彩浓重,但无奈该地选举毫无竞争性,印共总是“常胜将军”。这样一来,非正式劳工在选举中发挥不了举足轻重的作用,也鲜有机会利用选举为自己博取筹码。

但是,即使处在激烈的选票竞争中,政党也不可能完全听命于非正式劳工的诉求。90年代初,印度在全国范围内开始推行减税、取消商品管制等自由化的政策。ADMK和DMK巧妙地利用自己的亲底层色彩,为自己对右翼自由化政策的支持提供站台背书的正当化说辞。

这便是印度非正式劳工政治中最讽刺的地方:非正式劳工面向国家和政党的有力抗争,的确为自己赢得了具体的福利和权益保障,但他们促使政府作出的福利让步,却变成了政府施行自由化经济政策的“助推器”、让政府牺牲劳工的整体利益变得更加容易。

▲ 德里街头,家政工们举着“家政工也是工人”的牌子。 ? wiego.org

▌哥伦比亚:私有化浪潮如何促成回收站里的革命

如果说以上两个研究揭示了非正式劳工运动和政党政治、选举政治之间的关系,哥伦比亚的拾荒者运动则更加不可思议、令人振奋。私有化浪潮作为新自由主义转型的一部分,一般被认为是对劳工力量的重大打击。加州大学伯克利分校社会学系的Manuel Rosaldo则发现,1986到2011年间哥伦比亚的拾荒者运动,恰恰是被私有化浪潮催生出来的。换句话说,新自由主义在不断发展的同时,也壮大了挑战它的力量。

拾荒者,或者说捡垃圾的人,在绝大部分国家都被污名化。然而在哥伦比亚,拾荒者却有自己的合作社、法律支持和政治动员网络。通过多年的运作,拾荒者的运动组织成功将拾荒者塑造成受人尊敬的职业。除了组织日常抗议,它们还选派劳工参加专业培训、媒体接洽、在公共论坛和学校开讲座、树立起拾荒者的专业形象。另外,这些组织与公民社会各领域广泛结盟,招募到了一批善于死磕的维权律师。在立法不利于非正式劳工时,律师们及时介入申诉扭转了危局。

然而,在80年代中期之前,哥伦比亚的拾荒者们还处在极为边缘化和被压迫的境地。他们只能把收集到的废品卖给中间人,赚取相当于行业回收价5%的报酬。此外,警察的骚扰和富人的歧视也是家常便饭。不少人在大街上被无故拘捕,没收推车。

为什么在短短的几十年间,拾荒者运动能获得如此惊人的发展、拾荒者的境遇能得到巨大的提升?

为拾荒者运动的出现提供动力的,恰恰是废品回收业的重组和私有化。80年代中期,顺应环保需求,国有的大型垃圾倾倒场被私人公司运营的卫生垃圾填埋场(Sanitary Landfill)取代。无数个体拾荒者没法再进入私人公司运营的露天垃圾堆,只能每天行走20-30公里在市区各条大街上翻找垃圾。

结果,成千上万的拾荒者突然出现在中产和富人住宅区。这群不速之客的来临引发了部分中上层的社会恐慌。很快,以“清洗低素质人口”为名的右翼势力集结起来,组成保卫社区的民兵团,累计杀害了2000多名拾荒者、乞丐和性工作者。

对边缘人口的杀害迅速登上报纸头条,引发了全国范围的震怒,也成为了拾荒者运动的由头。首先,大规模抗议使得全国政府被迫出台法律,要求地方政府为拾荒者提供教育和必要的住宿。其次,基金会、国际NGO和大学开始出台各种培训项目帮助拾荒者,为拾荒者运动注入了初始资金。

最重要的改变,来自于拾荒者自身。他们以地区为基础成立了合作社,与雇主、国家进行集体谈判,大幅提高了工资。合作社只是社区层次的骨架,在其上还有以城市为单位的政治动员网络,负责指导社运和汇集各类社会资源。第三级是全国性网络,第四级是拉美和加勒比地区的协会,最后则是有28国民间组织参与的全球拾荒者联盟。

当然,以城市为单位的政治动员网络是最核心的社运机构。哥伦比亚最出名的拾荒者运动网络是首都波哥大地区的ARB,旗下包括17个合作社,社员的平均工资普遍高于其他个体拾荒者。ARB曾经是个“不碰政治”的服务网络,但由于一次突发的财政危机,他们被迫精简全职人员、增加志愿者、出租一半的办公场地、削减服务项目。虽然人员大批出走,留下的却是政治上更激进的成员,推动着ARB的议程超越了普通的经济利益、进入政治领域。

目前,哥伦比亚的拾荒者是全世界最有政治行动力的非正式劳工群体,他们的组织模式也传播到巴西和南非等国家的工人运动中。

▲ 2014年,拾荒者在哥伦比亚最大的海港城市巴兰基亚。 ? timothybouldry

▌破碎的团结,曲折的坦途

事实上,非正式劳工的社会运动和政治参与,绝对不只是发生在墨西哥、印度和哥伦比亚。在世界各地、线上线下,非正式劳工都以不同的策略组织起来,他们的运动也呈现出非常多样的形式。

在阿根廷,非正式劳工在80年代后和失业者结成运动联盟,组成浩大的拦路者运动(Piquetero Movement)。与哥伦比亚单一的拾荒者运动网络不同,拦路者运动为了团结更多部门的劳工,实行各社区自决、去中心程度更高。

在中国,虽然非正式劳工尚未发起受到传媒关注的社会运动,他们却一直有着丰富的个人和集体抵抗形式。在Sarah Swider对中国一线城市建筑工人的研究中,她既观察到斯科特式的日常抵抗:故意损坏工具、偷偷抽烟等,也发现了集体抵抗行为,比如几十个人轮班装病罢工、盗窃少量建材去公共市场销售、甚至集体威胁承包商多付工资。

数字通讯技术的发展,使得数字劳工也成为一种日益普及的不稳定就业形式。数字劳工政治动员的前景并不清晰,不过一些在线工作社区已经出现数字劳工运动的萌芽。2014年圣诞节,亚马逊旗下MTurk的部分劳工第一次联合起来,发布公开信要求亚马逊提高劳工待遇。“Turker”们还建立了多个论坛,给雇主打分,并商量用脚投票去别的平台工作。

在不同的时间、不同的空间、不同的工种中,非正式劳工的抗争采用了各不相同的策略,取得了不同程度的成功,也展现出参差多态的兴衰轨迹。然而,这些案例往往都体现出一种“双向运动”的逻辑:资本和国家打压、限制劳工力量的举动,常常能激起非正式劳工更广泛的抗争;但非正式劳工在社运抗争中取得的成功,却可能在之后引发建制力量的反扑。

然而,我们并不能就此认为,非正式劳工的力量实际上只是镜花水月、他们的抗争是徒劳的。任何劳工运动、乃至于任何社会运动,都是在重重挑战、重重缠斗、重重失败与反扑中艰难行进。没有任何一条道路必然通往胜利,但这恰恰让抗争变得更为必要。没有任何一场运动注定长盛不衰,运动在每个时刻具有怎样的力量,全然取决于人们是否还有奋斗下去的信念。我们也许只能视团结为一种破碎的状态,视胜利为一条深渊前的坦途,将不确定性看作逆流而上的动力。