罗东,书评编辑,专栏作者,南都观察特约作者

全文4900余字,读完约需9分钟

曾经有追求、有抱负,且精于计算的日本年轻人,现在不见了。他们变得“没有欲望、没有梦想、没有干劲”。

站在经济增长的角度,怎样破除制度壁垒,以更平等、自由的环境维持“高欲望”,是一项改革挑战。而怎样准备迎接更大一波“低欲望”的到来,中国同日本面临一样的挑战。

前段时间,我偶然留意到一本叫《低欲望社会》的书在中国悄然走火,其副标题是“胸无大志的时代”。作者大前研一最为外界熟知的身份是“管理学家”,同时也是一位声名远播的社会批判家。从书封和推介语看,他直言当今日本“年轻人没有欲望、没有梦想、没有干劲”,已陷入“低欲望社会”。

在日本,像大前研一这样的判断已让人习以为常,甚至中国人对这一印象也不算陌生。

真可谓时过境迁。

美国学者傅高义当年在《日本第一》中赞赏的有追求、有抱负,且精于计算的日本年轻人,现在不见了。他们只属于二十世纪六七十年代。不论物价如何降低,消费都得不到刺激。贷款期限达三十五年,银行信贷利率不高于百分之二,却无人问津;年轻人失去物欲和成功欲,对于车和奢侈品嗤之以鼻,都“宅”起来,因陋就简。

不过,《低欲望社会》目前在中国大陆尚无中译本——不知国内评说者是否看过原书,也不知是否有图书出版机构已买下翻译版权,要提前造势。总之,唯有大前研一那几句对“低欲望”的描述流行于网络,被反复引用。

至于日本自二十世纪九十年代以来到底经历了什么,各种说法大都极为笼统。我所在的媒体曾约来一篇文章,作者研究经济学,他在“经济增长”和“经济政策”等层面做了一种宏观经济学探讨,解释了收入预期和经济增长停滞如何使消费欲望低迷。

▲ 早在2011年,日本的非正式工人(没有带福利的全职工作)在全部工人中所占的比例从1990年的20%上升到约35%。为了省钱,有的人在网吧里寻求安身之处,被称为“网吧难民”。他们在夜里租下网吧的包厢,并于清晨离开。图为当时26岁的建筑工地保安在网吧包厢中翻阅杂志。 ? Shiho Fukada / Panos Pictures

我原本觉得经济分析已足够解释“低欲望”的由来,直到读到作家侯虹斌在腾讯《大家》上的《无性无欲的日本给中国什么启示》一文。作者将当下日本的“低欲望”归因于性别关系不平等,即女性的“人身依附”加重了男性的枷锁,“不管男人女人,都既不想结婚也不想生孩子”。文章让读者看到,即便是一个高度发达的市场经济国家,它的经济增长,照样可能被不平等的性别关系拖累。

在微博上搜关键词“日本”、“低欲望”和“超单身社会”,可以看到许多相同的说法。我很诧异,看来这种归因已很普遍。男女无疑都是不平等性别关系的受累者,但这样的不平等是否为日本“低欲望”的原因,还需更审慎的判断。

▌性别关系不平等无法解释“低欲望”的日本

回看二十世纪六七十年代的日本,其经济复苏与发展令人震撼,步伐极为迅速,图景蔚为壮观。这跟九十年代以来经济增长停滞的日本简直判若两国。然而,那时的日本性别关系更不平等,家庭集体伦理更为强大。

据傅高义1958年到东京做的田野调查,当时现代自主平等的女性权利刚要起来。而这种“起来”还只限于家庭内部夫妻关系的改变,妻子可能掌握着家庭开支分配权,能决定钱怎样用、用到哪里。但终生追求独立自主的单身女性,基本不可想象,女性仍然要依附于婚姻和生育。

按照傅高义本人在《日本新中产阶级》中的描述,那可是一个尤为典型的“高欲望”社会。城市里的新中产忙于升职、加薪、买房和子女教育。他们焦虑、紧张,激烈的竞争使得他们必须马不停蹄向前奔跑。这与近些年中国流行电视剧——诸如《小别离》、《欢乐颂》中的城市中产极为相似。

▲ 1990年4月,“繁华的泡沫时代”中的东京涩谷街头,逛街的人群穿梭在“忠犬八公”的雕像周围。 ? 田锅公也 / 每日新闻

而当年日本的“高欲望”,恰恰脱胎于家庭集体伦理,包括今天被诟病的所谓“男权”。这一伦理要求男性买房买车,要求家庭必须投资子女教育。鼓励男性成功的意识形态迫使他们卖命工作,马不停蹄向上爬升,否则被定义为“失败”。全社会于是合谋生产出一种巨大的欲望。

那么,同样是不平等的性别关系,何以彼时带来“高欲望”,此时却导致“低欲望”?当年的不平等只会比今天更甚。

实际上,性别关系不平等并不是一个重要变量。更何况,认为它导致“低欲望”还假设了一个非常重要的前提,即认为刺激欲望需要结束“单身”回归家庭。

日本国立社会保障与人口问题研究所公布过一组关于“终生未婚率”的调查数据:2015年,五十岁之前从未结过婚的日本男性比例约为23.4%,女性约为14.1%,相比往年持续增长。单身和独居的流行程度可见一斑。然而,这些数据也提供了一种归因便利,使“不结婚”、“不生育”仿佛成为了罪魁祸首。

但其实单身主义、独居,乃至“少子化”,是世界范围内的一股潮流。日本也置身于潮流之中。难道说这一波席卷全球的个体化是性别不平等、加重双方枷锁的结果吗?相反,一个常识是,个体化和性别平权运动才相辅相成。这是因为,女性拥有更独立、更自主的选择权,不必只能依靠丈夫或子女生活,继而瓦解了“男性”这个性别中心和权威。而这些都使得单身或独居成为可能。

退一步来讲,经济增长不等于个体幸福,研究经济增长的动力,也不必只是从个体身上寻找,粗暴归因于“低欲望”。这是制度和现实思考上的懒惰。《低欲望社会》被读者批评缺乏深刻的反思而只限于“吐槽”,原因大概在于此。性别平等固然重要,但要和“低欲望”联系在一起很难讲得通,夸大了两者的关系就可能偏了方向,忽视更重要的问题。

▌阶层流动和消费结构中被忽视的“单身者”

今年上半年,国内翻译了一些思考美国阶层流动的作品,其中传播较广者如《乡下人的悲歌》和《我们的孩子》。

前者是非虚构作品,作者万斯回忆自己的奋斗及见闻,讲诉了一个底层白人向上流动的艰难故事。后者的作者是颇有学术声望的政治学家罗伯特·帕特南,他和团队回顾美国半个世纪以来的阶层流动变化,指出现今美国的阶层固化已磨灭了昔日美国梦的光辉。这一矛盾在一定程度上推动了特朗普的崛起。

▲ 美剧《无耻之徒》讲述了美国底层家庭的日常生活,毒品、酒精等等因素都在消耗着底层年轻人的向上动力。出身芝加哥南区贫民窟的 Philip Gallagher 以全额奖学金进入麻省理工大学之后,不断被原生家庭往原来的方向拽。 ? Shameless

这两本书让人看到一个世界性的阶层流动故事,哪里都有自己的难题,哪里都不容易。近代历史上,可能只有十九世纪“全世界无产者联合起来”的社会阶层背景可比拟。

然而,两者都只是在家庭的范畴内思考阶层流动。追求个体价值的美国,自二十世纪以来也一直呼唤重返家庭。

美国是较早感知到单身和独居这股潮流的,有不少学者在“后现代性”或“后工业社会”的语境下做观察和研究,典型的如艾里克·克里南伯格的《单身社会》。然而到目前为止,反思阶层流动的作品并未真正思考单身和独居的群体,包括他们究竟在整个阶层流动中处于何种位置,以及他们需要怎样的权利和制度环境。他们往往只是粗糙地说这些单身者是城市新兴中产,唤不起同情。但并非单身者都是有产者。

在日本,2015年创下历史新高的“终生未婚率”调查对象是50岁以下的群体。其中最大的在1991是20多岁,这一年是日本经济增长停滞的起点。当经济增长停滞和世界性的单身浪潮同时到来,自由的流动空间是否向每个人平等开放?是不是只有家庭才需要阶层流动?

前些年NHK电视台有一组采访,整理成《无缘社会》一书,讲述了在日本被边缘化的老年单身者。它让人思考,单身者在时代变迁和阶层流动的浪潮中,为何那样脆弱?当下的日本年轻人不买房,不买车,甚至不出门,他们的未来也是这样的吗?这样的“凄凉”景象,为什么还是无法激发年轻人的斗志,以及结婚生育的欲望?

日本一家叫博报堂的广告与调查公司根据调查预测,日本男性的“终生未婚率”到2035年将接近30%,女性将接近20%。约有一半日本人会过单身生活。

▲ 寄住在网吧的Tdayuki Sakai。随着女儿大学毕业,在信用卡公司工作了20年的他辞职后成为了一名“网吧难民”。在被记者问及是否愿意搬到一间公寓时,他说:“不,我只是想离开日本。我没有什么可失去的了,我对这个国家不抱希望。” ? Shiho Fukada / Panos Pictures

世界真的变了。然而,制度设计和安排并未严肃对待这一变化。包括日本在内的国家花尽心思用社会政策刺激欲望,但都把希望寄托于家庭这一基本单元。他们设计制度保障家庭,离婚的妻子可带走大部分资产,但数据并没有显示女性因此更想结婚生育。就在最近,日本石川县河北市还讨论是否像韩国一样设立“单身税”,但真的能把单身者推向婚姻吗?

我不是单身主义倡导者和践行者。但当越来越多的人更注重个人满足,不愿将就,不愿在规定年龄内(甚至一生)结束单身,是不是要尊重他们的选择?(尊重并不意味着全社会成员都会单身)除了社会保障,是不是还要严肃思考他们在阶层流动中的处境?向上流动需要个体的奋斗和努力,只有回归家庭集体伦理才能产生这种欲望吗?

二十世纪经济史家卡尔·波兰尼在《巨变》中回顾市场经济的诞生时说,市场不是凭空出现的,需要货币、劳动力和土地的商品化。这其中的劳动力是怎样出现的呢?先是冲破传统集体的供应制度,制造饥饿,饿了要劳动;随即是个体化,独立生存和自由流动。但是,他笔下的“制造饥饿”和“个体化”,是家庭作为基本单元的,是家庭相对于家族或村落集体的个体化。

当今新一波席卷全球的个体化,是以离开乃至解构家庭为方向。原来的消费欲望,买房买车、结婚生育、子女教育,都被极大地消解了。单身者也有消费,可能更愿意旅游、娱乐,但目前刺激欲望最厉害的消费品,仍基于婚姻家庭生活。

“高欲望”重新崛起,需要更根本的思考,尤其是单身者在整个社会阶层流动中的位置,与结婚者平等的制度环境,而不只是坐等将来有一天消费结构变革,用新的消费品刺激他们。

▌“高欲望”和“低欲望”并举的中国社会

再看中国。社会学家孙立平有一个判断,中国的经济发展,“短期看政策,中期看趋势,长期看文化”。政策在中国随时影响经济的具体发展,但时间一拉长,它也需要服从于趋势和潮流。影响更深远的是文化。

回味一下德国社会科学家马克斯·韦伯的论着《新教伦理与资本主义》,对这种文化与市场经济关系的思考就不会陌生。孙立平说,中国是高欲望的,为了赚钱,可以加班不休息,为了经济增长,可以牺牲环境。这一文化决定了中国经济迟早超越美国。熟悉他的读者都深知,他的判断绝非基于经济增长带来的民族自负。

四十年来,中国的经济增长的确受益于“高欲望”和“个体化”。二十世纪末流行起来的“成功学”见证了欲望的滥觞。在计划年代,欲望是被计划的,按全国物资生产水平、个人城乡身份、政治忠诚度来分配。改革年代,走出集体生活约束的个体化带来了一定的劳动力自由流动,直接推动了中国市场经济的兴起。

然而,这些并非一成不变。

我生于1990年,从小目睹人们为了生存赶往城市打拼。这背后是一个全面市场化的中国,欲望被释放,家庭式的个体化出现。工作后,我看到的更为复杂:企业疯狂加班、“空巢青年”、被大城市限制的劳动力流动……而更宏大的现实背景是,在“高欲望”的中国,“低欲望”也在悄然兴起。

2016年7月,一张“葛优躺”的图片走红,旋即兴起一场“丧文化”和“小确丧”的青年流行文化,持续至今。与此同时,中国正在出现庞大的单身和独居群体。根据《中国人口和就业统计年鉴2015》的数据,2014年,中国20岁以上的单身人口——未能结婚以及自愿保持单身——约为1.4亿。这里面,有超过5800万人过着“一个人的生活”,其中青年(20-39岁)已达2000万。

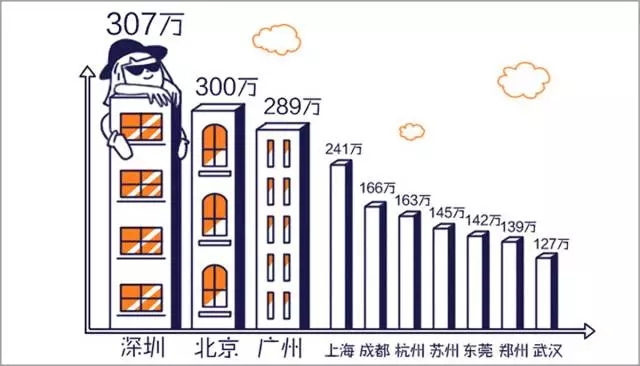

▲ 5月3日,阿里巴巴发布基于用户数据的报告,发现从地域分布来看,深圳一举超越北京、上海,成为空巢青年最爱盘踞之地,而像产业密集型城市苏州、郑州、东莞等城市也纷纷挤进前十。 ? 阿里数据

基于这两个可能不那么重要的现象,可以提出一个重要问题,现在中国的“高欲望”会不会变成“低欲望”?“葛优躺”是权利意识增长、工作负重和阶层流动艰难的共同结果,是被迫的“低欲望”。“空巢青年”以经济层面的劳动者身份到大城市打拼,无权享受平等的城市公共服务,因而不具有完整的市民身份。经济学家倡导中国继续深化改革,打破制度限制,进一步激发市场活力,道理同样在此。

目前中国最大的群体仍是“高欲望”。整个社会渴望成功,刺激着住房、汽车、婚恋市场、教育培训等消费。这是中国经济增长引以为傲的观念资本。但是,单靠宽松金融政策维持“高欲望”并不够。怎样通过下一轮制度安排,移开障碍,推动劳动力更自由、完整、平等地流动,才是未来的方向。

中国经济增长终究要从投资转向消费。但是,现今的大城市制度设计和安排,却和刺激消费的“高欲望”相悖。一些大城市驱赶低技能劳动者等做法,让“高欲望”背着太多的制度包袱。更何况,世界范围内的“欲望”经验也表明,“高欲望”还并不一定会永久旺盛。

同欲望紧密相关的一个词是“自由”,早期市场经济的发展,意味着一种无拘无束的自主权,尊重欲望和自由即经济正义。这也是政治经济学史家常说的“自由放任式市场经济”的伦理基础。世界范围内的历次经济危机和思潮竞争,改变了欲望的内容。首先是十九世纪的工人,接着是二十世纪的黑人、女性,以及环境和动物权利保护倡导者,都在通过抗争来压缩欲望。在他们看来,欲望自由不是肆无忌惮的,不得超越这些群体的权利,而这些群体在不断扩展。

从权利观念上说,有的欲望被淘汰是一种进步。问题是,这预示着一种欲望不断被限制的趋势。特别是二十世纪六七十年代以来,传统工人运动衰落,环境保护和动物权利运动兴起。我们的未来究竟是不是“后物欲”的?

在二十世纪八九十年代的中国,“囚歌”一度流行于大街小巷,如《十不该》、《铁窗泪》。它们唱着当时中国面对“高欲望”和传统伦理刚被冲击时的紧张,其表现是年轻人的狂喜和自上而下的“严打”。那时候,有人渴望寻找一种新的伦理秩序来应对危机。被称为美国商业精神代表的安·兰德作品就是这样进入中国。

当今中国的“高欲望”已持续了三四十年。站在经济增长的角度,怎样破除制度壁垒,以更平等、自由的环境维持“高欲望”,是一项改革挑战。而怎样准备迎接更大一波“低欲望”的到来,中国和日本面临相同的挑战。