本文经作者授权转载

吴冠军,华东师范大学政治学系教授

全文没有第七季剧透,请放心阅读

“小恶魔”提利昂·兰尼斯特代表了能出现在马基雅维利舞台上的最理想的政治人:熟谙各种政治手段和权术,不信神也没有特别强的荣誉感,但具有职责意识,并有高超的技术能力来履行其所居之位所承担的职责。

在漫长的复国征程中,丹妮莉丝却提出了平等理念与解放目标,逐渐成为了一个真正激进的革命者——“粉碎镣铐者”。革命政治最关键的问题,就是“革命的第二天”问题,即,粉碎旧秩序的革命成功之后,如何建立起具化、制度化解放目标的新秩序?更初步的,如何先确立起全新而有效的治理?

故事里,民众整体上已经极度世俗化,正是在这样的极度世俗化的污浊土壤里,最容易反弹出极端原教旨主义。作为马基雅维利政治之激进溢出的原教旨主义信仰(往往伴随极端恐怖主义),恰恰就是产生自最世俗、最污浊的政治秩序中。今天这个“后世俗”社会清晰地标识了:当代复兴的神权政治,本身即为现代性世俗政治的淫秽的补充。

▌“三眼乌鸦”的幻像

关于恐怖片,斯洛文尼亚文艺理论家齐泽克曾提出一个鉴赏观点:一部恐怖片的好坏,就是看当我们把恐怖要素移除之后,它到底是讲一个什么故事。绝大部分恐怖片之糟糕不在于其低成本的制作,而恰恰在于一旦拿掉那些刻意营造的恐怖环节,整个电影就苍白无力到连一个连贯性的叙事都支撑不起来。在制作成本上,奇幻片普遍要高出恐怖片一大截,但是齐泽克这个论点完全可以平移到前者上:当我们把那些用高成本制作出来的奇幻元素拿掉之后,该片还剩下什么?

美国HBO推出的剧集《权力的游戏》,无疑是影视界近些年来最受瞩目、制作最精良、人气最高的奇幻巨作(没有之一),其得到的奖项数远超过同时期大屏幕上的《霍比特人》系列以及各种超级英雄系列。《权力的游戏》改编自美国小说家乔治·马丁的奇幻文学作品《冰与火之歌》系列,从2011年4月起热播至今,已经连续推出六季(过程中投资规模不断加大,第七季已于7月16日开播)。其不仅在美国本土和整个英语世界引起热烈反响,在大洋的这一边同样拥有了数量极为庞大的粉丝群体,原着的中译本亦长年盘踞在各大热销书榜上。

《权力的游戏》被归类为“奇幻剧情”,讲的是一个虚幻世界里的故事,那里充斥着诸如“异鬼”、“血魔法”、“绿先知”、“易形/狼灵”、“龙”等奇幻事物。很多影视批评家将《权力的游戏》的成功归功于其奇幻主题,并把该剧视作为始于2001年《指环王》三部曲、《哈利·波特》系列电影的史诗奇幻剧热潮之最新一浪。而这些奇幻剧之所以获得商业成功,正是因为它们有效地向人们提供了逃离现实生活的一个出口、一剂迷药。然而,《权力的游戏》是否真的只是因为出色地提供了奇幻元素而成为一部现象级巨作?

根据HBO的数据,《权力的游戏》观众平均年龄为41岁,这个数字成为以青少年为受众对象的奇幻片的一个歧出。《权力的游戏》粉丝包括美国前总统奥巴马、英国前首相卡梅伦、澳大利亚前总理朱莉娅·吉拉德以及荷兰前外交大臣法兰斯·蒂莫曼斯。

蒂莫曼斯在2013年的一个演讲中,当谈到欧洲政治所面临的挑战时专门引用了《权力的游戏》里的着名台词:“凛冬将至。”这些年,美国媒体亦大量运用《权力的游戏》的语言,来评论奥巴马医改、叙利亚内战等等国内与国际政治事件。这标识出了《权力的游戏》所展示的那个奇幻世界,同我们当下所处的这个“现实世界”具有诸种结构上的同质性。

▲ 凛冬将至(Winter is coming)是史塔克家族的家族箴言。该家族是七大王国中势力最强大的“守护家族”之一。图为艾德·史塔克,曾经的临冬城公爵,因被逼承认叛国罪,被乔佛里下令斩首。 ? gameofthrones.wikia.com

就像《权力的游戏》剧中那只“三眼乌鸦”使布兰·史塔克不断看到关于真相的“幻像”,《权力的游戏》自身亦是一只让我们在“幻像”(奇幻片)中瞥到真相的“三眼乌鸦”。如齐泽克所言,真相必须经过“绕道”、通过“斜视”才能被触及:进入奇幻世界,恰恰是更好地进入当下世界。

当我们尽数移除该剧中的各种奇幻元素后,剧中世界之规模,仍然令人叹为观止:这个完全架空的世界,有其自身的地理、历史乃至各地迥异的文化、语言、气候、风俗、制度、信仰,丰富细腻程度与我们当下现实世界相比亦并未逊色多少,几乎达到了一个“平行世界”的文明规模。

“冰与火之歌”现已拥有自身的维基百科,其词条数在本文成稿时多达7163条(该站中文维基之词条数亦达5298条,每篇严谨程度与维基百科一般无二)。该架空世界的“真实性”或者说“超真实性”(hyperreality),也丝毫不弱于我们生活其内的这个“现实世界”。

对比“现实世界”,作为奇幻剧的《权力的游戏》,恰恰因其架空设定,反而更能没有禁忌地演绎前者的诸种逻辑。当我们移除其奇幻元素后,一个更裸露的“权力的游戏”就展现在我们眼前。

▌权力如浮影游墙

关于权力,《权力的游戏》有一个着名对白,发生在该剧两个重要人物之间。御前情报大臣瓦里斯对被临时授命做代相的提利昂·兰尼斯特(小恶魔)说了如下这段话:“权力存在于当人们相信它存在的地方。它是一个把戏,如浮影游墙。一个十分矮小之人,也能投射出一个十分硕大之阴影。”政治性的“权力”(power)和纯粹的“力量”(force)不同,它既强大又脆弱:权力运转的每一个瞬间(如某人发出指令而一群人服从时),必定是有一套叙事在支撑着,而这套叙事被抽走之后,再强大的权力也即刻烟消云散。

瓦里斯又让提利昂猜一个谜语:三个大人物即一个国王、一个教士和一个富商同在一室,中间站了一个剑手,他们都叫这个剑手杀掉另外两个人,剑手会杀谁?提利昂认为取决于剑手。瓦里斯指出,如果剑手是最关键因素,那为什么我们还要假装认为国王握有至高权力呢?

这个谜语同其关于权力的论断构成了很好的互文关系:剑手拥有的只是“力量”,在17世纪英国哲学家霍布斯笔下的“自然状态”里或许最为强大,但在人之群处而形成的共同体里,“权力”才至关重要。那三个大人物看似都握有极大权力,他们的权力其实是由三套不同的叙事在支撑,剑手会听谁的命令取决于当时哪套叙事在“政治之墙”上投射出了最硕大的阴影(王冠、神只或金钱)。而政治哲学(以及政治神学),就是研究支撑权力运转的那诸种叙事。

《权力的游戏》里政治哲学第一课,就是所有的德性、荣誉、虔诚、誓约,都是维持“现实秩序”权力运作的“把戏”之一部分。会玩“权力游戏”的人,需要让别人(而非自己)深信这套体系。回到瓦里斯的谜语:国王、教士、富商可能都不相信支撑自身权力背后的叙事,但是必须要让那个剑手对自己深信,才能指挥他杀死其他两人。所以,从第一季开始,《权力的游戏》就把我们带入到了一个马基雅维利式“去道德化”的政治世界中:在“权力游戏”里,如果没有马基雅维利式的政治智慧和手段,那就只有横死一条路,不管你实力(力量)有多强。

这也造成了该剧目前最受观众诟病的一点,即它违背虚构作品(小说、电影、电视剧)的主配角差序原则:虚构作品必须要形成突出的主角,以使得读者或观众有投射关注与认同的对象,从而建立起“作品-受众”之间的有效心理关联,关联越强,作品越受欢迎。影视制作的入门原则就是要让观众能很快确认剧中男一号、男二号以及女一号、女二号;与此对应,所有影视奖项也都是分列男女主角和男女配角。

然而,《权力的游戏》完全颠覆了观众们一贯的观剧体验:从其第一季开始,他们被迫习惯核心主角突然下一幕就会横死,主演随时准备“领便当”(领取便当之后下班,意指退出剧组的演出,多指角色死亡)的状况,原作者与编剧们完全不珍视观众在观剧过程中对主角们所培养起来的情感。

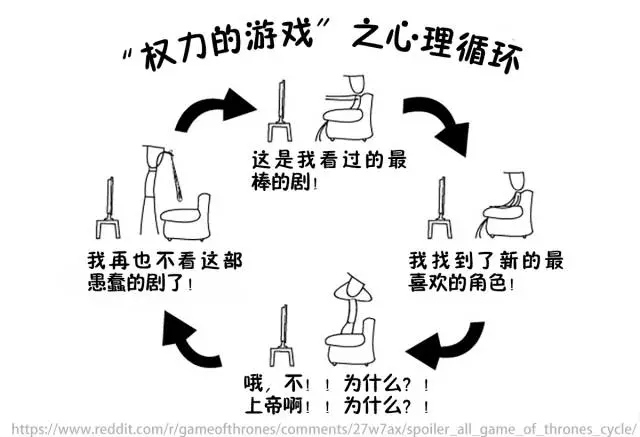

有人已经总结了“观看权力游戏之心理循环”:1)“这是我看过的最棒的剧!”;2)“我找到了新的最喜欢的角色!”;3)“哦,不!为什么?!上帝啊!为什么?”;4)“我再也不看这部愚蠢的剧了!”(然后再重新回到1)。

《华盛顿邮报》在第六季开播前夜公布了一项统计:该剧只前五季就共有704个角色“领了便当”(包括人和动物),刷新美剧“残忍”新高。

然而,当那些对剧情表示不信服的观众返回头去检视剧中所有的线索时,却会看到这些意外结果却又完全在逻辑之内:信任他人的承诺、誓言,信任符号性规则(如“不得加害屋檐下的宾客”这条维斯特洛大陆上神圣的“宾客权利”)的约束力,使得曾经极具实力的史塔克家族父子两代人瞬间遭到彻底覆灭。荣誉、善良、忠诚、信义这些德性,在政治世界里作用甚微,这是一个为达目的不择手段者之间的“游戏”。

奈德是一个令其对手如“弑君者”詹姆·兰尼斯特都称赞的“高尚之人”,然而他断然拒绝御前财政大臣“小指头”培提尔·贝里席之建议(拥护实为瑟曦王后与其弟詹姆乱伦之子乔佛里即位,并以摄政王身份攫取至高权力),但同时又继续对“小指头”保持信任,终致自己一秒间从首相沦为“叛贼”。奈德有荣誉但“无谋”之极的举动,还包括决意揭破乱伦秘密却又事先约见并告知瑟曦自己整个计划(好让她有时间带着三个孩子离开都城),等等。

奈德最后落得个身首异处的下场。仔细梳理剧中线索,其实完全不算意外。观众极度强烈的意外感,纯粹来自男一号绝不会突然横死这条影视制作入门级原则。

▲ 在第一季就“领便当”的艾德·史塔克