导语:在公益信托制度尚未落地时,大额捐赠很难操作。但可以借用现有的私益信托制度,把拟捐赠财产委托给信托投资公司,规定其收益或财产处置收入用于公益,虽然该项财产暂时还在私人名下,但根据合同关系,公益信托的委托人、受托人、受益人关系就成立了。

北京黄河缘公益基金会理事长、“希望工程”创始人 徐永光

撰文:章伟升

来源:《中国慈善家》9月刊

家族基金会可以办成最好的基金会

《中国慈善家》:你从2011年前后开始在大陆倡导发展家族基金会,到现在有四年多了,你怎么看待家族基金会这四年来的变化?

徐永光:应该说势头越来越明朗,因为制度建设滞后和专业支持不足,家族基金会发展还不够快,但它已经逐步地被富人了解和接受,一些家族基金会也开始高调亮牌子,特别是老牛基金会,是一家比较地道的家族基金会,像是在原汁原味地仿效洛克菲勒基金会。牛根生的第二代也成立了北京老牛兄妹公益基金会。

在浙江注册的马云基金会未来有可能成为中国或者亚洲最大的家族基金会,他以阿里巴巴股权在新加坡设立的公益信托,正是这个基金会的“金主”。

王健林虽然还没有启动自己的私人基金会,或者家族基金会,但他告诉《中国慈善家》杂志,将来要捐出个人90%股权的基金会就叫王健林基金会,那自然是家族基金会。

听说李彦宏也准备成立家族基金会。他已经有家族办公室,家族基金会一般是家族办公室或家族信托的必然选项。

我们似乎可以看到一条规律:已经做的、或者打算要做家族基金会的,有的是个人或公司有国际化背景,有的是主动走出去学习、借鉴世界先进的慈善模式和理念,不是闭门造车,拍脑袋想出来的。

随着中国财富代际传承密集期的到来,第一代开始考虑财富的家族传承模式,家族慈善都会在思考之列,家族基金会的势头会越来越猛。

《中国慈善家》:你把家族基金会称为家族精神和财富创新的发动机。在很多人眼中,慈善是一种散财、花钱的行为,它如何加强财富传承?

徐永光:一百多年前,卡内基写《财富的福音》的时候说,“当今富人的罪恶不在于他们吝啬,而在于滥行布施。”好多穷人是政府和慈善家养出来的。慈善资金怎么用,如何才能散财有道、有效,如何用创新的手段真正去改变社会,这是对家族慈善投资理性和智慧的考验。

公司做慈善,往往有提高企业美誉度的需求,带有私利;还要迎合公众的喜好,容易导致资金使用效率不高。家族基金会则没有市场利益的诉求,更重要的是,家族基金会和公司基金会相比,前者资金投入的自由度、选择性要宽得多,抗风险能力也更强。

《中国慈善家》2015年9月刊

《中国慈善家》:你之前还提到,家族财富传承的两个必备条件是家族文化的凝聚、家族慈善的传统。但是,对于大陆的大多数家族而言,这两个必备条件现在似乎都很薄弱。家族基金会给家族带来的价值在哪里?

徐永光:财富传承,除了资本外,还有文化,家族慈善对于家族文化的传承往往会起到非常正面的作用。我曾经拜访过一个美国家族,他们的父辈留下一笔钱,搞了一个不大的家族基金会。主人告诉我,家族基金会对他们的好处是让家族更和谐,让子女更幸福。我问这话怎么说呢?他们告诉我,几个兄弟姐妹平时很少见面,因为有了这个基金会,他们每年要开会,研究、讨论基金会该怎么做。另外,他们会根据家族下一代的特点来进行分工,有的管理家族的商业财产,有的管理家族慈善。

《中国慈善家》:国外的家族如何培养下一代做慈善?

徐永光:国外的家族财富管理,有一套很成熟的模式和非常强的专业服务机构,比如家族办公室制度。现在把这些模式引进中国是时候了。家族办公室除了负责家族财产的投资理财、家族慈善制度的建立,还会为家族财富和文化传承订立《家族宪章》,经过家族成员讨论,形成家族世代传承的“成文法”。有了《家族宪章》,中国常见的“兄弟分家,拔刀相见”的麻烦就少见了。

《中国慈善家》:有点像公司章程。

徐永光:对。他们家族财富的安排,一定是有商业和慈善两条线,包括人员的分工。美国一些财富家族的后代,很小就被安排去学慈善专业,到国内外社区学习如何做慈善。洛克菲勒家族还有专门培养家庭成员做慈善的基金会—洛克菲勒家庭基金会。

香港的陈启宗家族也是如此。家族里商业头脑好的,就负责多挣钱,有的则专职做慈善,负责花钱。陈氏家族有很多基金会,分工非常明确,制度也很规范。择善基金会是很有名的创新型基金会。

家族办公室实际上就是家族财富信托。这种高度专业化的财富信托模式可以使财富更可持续、更安全。因为不是家族成员自己拍脑袋决定,财富怎么投资,怎么安排,都有一个专业的团队打理。

《中国慈善家》:你对家族基金会评价很高,并且对其寄予厚望,认为它可以办成最好的基金会,甚至可以改变世界慈善的模式?

徐永光:它不光是改变世界慈善,在社会创新、解决社会问题和改变世界上,它可以说有无限的可能性。

《中国慈善家》:为什么?

徐永光:这跟家族基金会的资金性质和诉求相关。第一,家族基金会的资金非常独立,就是家族自己说了算,不受别人的控制、制约。那么,他们在选择项目的时候,完全可以去研究社会问题,发现社会问题,然后对解决这些社会问题的项目进行风险投资。

比如盖茨基金会,他们把大量的钱投入包括艾滋病等一些疑难疾病的药物研发,这种研发的成功率很低,失败率很高,药品公司出于趋利的动机,不愿或不敢投入很大研发经费去担风险。还有一些创新项目的研发。我看过一个视频,一台设备,一头进去人的大小便,经过处理后出来纯净水,盖茨用杯子接来就喝。这台设备投入一百万美元,可以解决10万人的饮水问题。这对于非洲缺水地区有极大价值。

家族基金会可以为类似创新项目独立承担风险,赔了是自己家族的捐献,别人管不着,如果是社会募集来的捐款就很难这么做。

第二,家族基金会一般都会追求卓越,因为承载着家族的光荣与梦想,后代不能乱来,辱没先人。要举例,最出色的是洛克菲勒基金会。这个家族创造了112块诺贝尔奖奖牌—建于1891年的芝加哥大学收诺贝尔奖牌87块,建于1901年的洛克菲勒大学收24块,还有洛克菲勒基金会在解决南美和亚洲缺粮国家粮食问题的“绿色革命”,也获得诺贝尔和平奖。家族基金会和家族慈善投资能够创造如此成果,够我们的清华、北大汗颜。

还有,家族基金会没有腐败。因为腐败是去贪污别人的钱,把自己的钱拿出来再贪污回去,这个不合逻辑。有人认为家族成员控制了基金会以后,容易搞腐败,这种担心不合常理。

家族基金会不必避讳“家族”二字

《中国慈善家》:2014年你提到,“家族基金会这个话题,甚至在国内找不到人来讨论,大家觉得家族基金会不是一个好名字。”为什么会有这个困境?

徐永光:中国的传统很推崇家族慈善,《易经》里讲“积善之家,必有余庆”。这是传统文化里具有教义性质的话,它表明家族慈善在我们的文化基因里是有的。可能因为家族基金会是一种现代慈善模式,中国人还不能完全理解、接受这种现代化慈善制度和运行模式。在欧美,家族基金会早在几百年前就有了。建于500年前的德国福格尔基金会及其经营的养老社区,今天还是德国旅游的一个慈善景观。

《中国慈善家》:所以家族基金会发展的状况跟社会成熟度也有关系?

徐永光:中国面临社会信用崩溃的大问题,谁都不信谁了,连老人跌倒要不要扶都成为一个社会问题。在这样的社会文化、信用环境下,办家族基金会担心受到道德绑架,甚至无端的道德审判,是可能的。所以,有些基金会明明是家族基金会,但他们自己高调否认,就是因为恶劣慈善环境的影响。这些需要全社会努力去改变。

《中国慈善家》:大陆的家族基金会虽然整体没有发展起来,但目前也有个别基金会做得不错,比如老牛基金会。那么,他们有哪些经验值得后来者学习?

徐永光:老牛基金会一直在学洛克菲勒基金会,成为中国的洛克菲勒可能是牛根生的理想。但是,他不敢高调,上《中国慈善家》杂志封面还犹豫再三,还要我去说服。我希望他能够高调一些,更加理直气壮地传播家族基金会的理念、做法和成功的模式,让更多的中国富人了解家族慈善和家族基金会。牛根生完全有这个资格和说服力。

《中国慈善家》:现在,越来越多的企业家有做慈善的意愿,有的也想成立家族基金会,但慈善是一个很需要专业性的领域,你觉得他们在做家族基金会,或介入慈善之前,应该想清楚什么问题?

徐永光:比尔·盖茨和巴菲特来中国劝捐的时候,宗庆后没有参加,他表示当前阶段做好商业就是最大的慈善,我非常赞成。他主张企业家把企业做大,给社会提供更多的就业机会。他有意识地把一些工厂建在贫困地区,通过投资来扶贫,推动了当地经济发展,给国家创造了税收。做好商业,做好的商业,就是最大的慈善,这毫无疑问。我最反对赚了不义之财来做慈善,还当所谓“慈善家”。中国富人要先做合格的企业家,再来做慈善家。

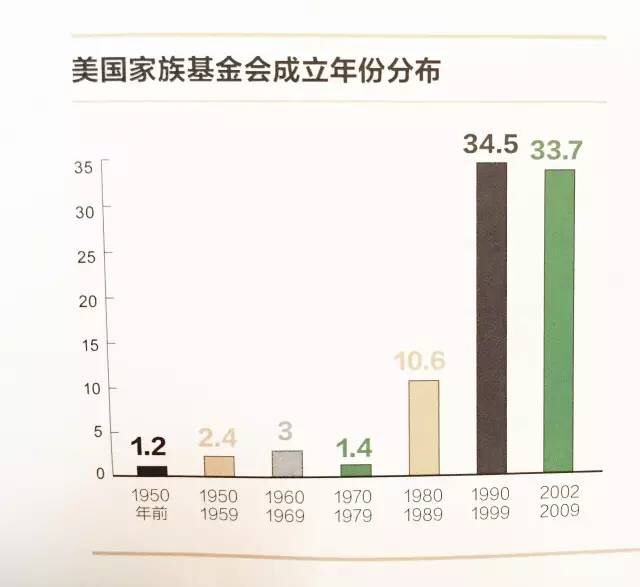

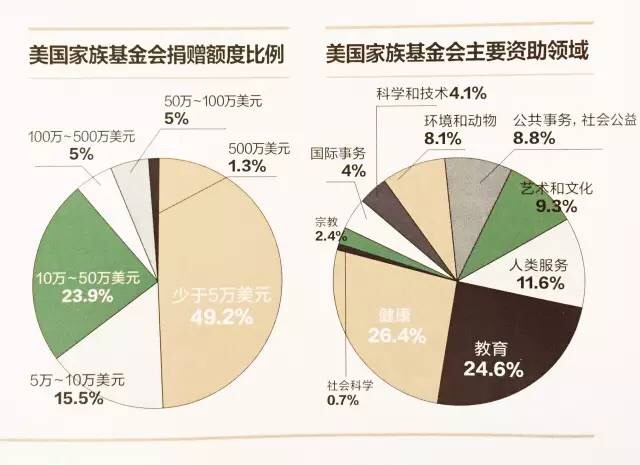

企业履行社会责任,做慈善本来应该排在最后一位的。排在前面的,首先是给消费者提供好的产品,尤其不能给我们吃有毒的食品,要维护员工和股东的利益,要承担环境责任,要依法纳税。这些社会责任是法律强制性的、刚性的,必须承担。而慈善是自觉、自愿地担当的责任,并非刚性责任。现在被我们搞颠倒了。在美国10万家基金会中,数量最少的是企业基金会,只有2700家;数量最大的是家族基金会。

对于考虑做家族基金会的企业家,我认为他们要先开始思考和学习。我跟一些做基金会的人讲,你们第一笔开支就应该用来出去接受培训、学东西,这样会使你们少走弯路。所以说,在他们决定做慈善之前,先要了解学习,慢慢来,我不主张一下子就做得很大。我也跟一些富人讲过,你们可以先做一个小的公司基金会,然后再做大的家族基金会。

美国的家族基金会中,资产在5万美元以下的占了一半,有专职人员管理的基金会不到10%。大部分基金会,尤其是家族基金会,没有配专职人员。在中国也一样,并非只有大富豪才能做家族基金会,200万人民币就可以注册一家基金会,能拿出这笔钱的高净值人群数量很大。以父母或夫妇自己的名字设立一个基金会,对很多人是有吸引力的。或者,你把钱捐到基金会,自己命名设立一个不动本金的专项基金,这个基金也可以世世代代留传下来。

《中国慈善家》:没有专职人员来打理,如何保证基金会长期、良性运转?

徐永光:需要一些机构为家族基金会的发展提供专业支持和服务。美国的社区基金会很有意思,它是私人慈善财富的管理机构,或者是慈善信托机构。它一般不去募捐小钱,来的都是大钱,而且来的钱不拿走。本钱进行保值、增值投资,用赚来的钱做慈善,基金会越做越大,慈善信托永续发展。

社区基金会受托的资产来自两大块,一是富人捐到基金会的公益信托基金。比如纽约社区信托现在有2000多项公益信托资产,大部分是遗产捐赠。我1998年去参观时,很震撼,当时有1500多个信托基金,墙上挂着1500个捐赠人头像。这是什么基金,什么人成立的,他们委托的项目是什么,都有详尽的介绍。比如一个捐赠人是个舞蹈家,她的捐赠委托是“保护舞蹈家的大腿”,纽约社区信托几十年来就把这笔钱的收益用于全美舞蹈家大腿的保护。

第二块是家族基金会的资金。2009年我去硅谷社区基金会,他们当时的资产是15亿美元,属于该基金会所有的资产是九千万美元,剩下的14亿美元是受托资产,它们来自家族基金会、个人、公司甚至是NGO。他们根据资产委托方的要求,落实公益项目,有的项目还落地中国,同时负责资金的投资,实现保值增值。这家基金会用收取受托资产的1.5%的管理费(约2300万美元),养着一个七、八十人的豪华专业团队。我对基金会CEO说,你就是一家慈善资产管理集团公司!

我正在推动一些公益组织的专业服务机构成为小基金会的托管机构,为基金会提供低成本、高质量的专业服务。未来这个市场需求很大,专业服务做好了,能大大地激发家族基金会和家族慈善的发展。

《中国慈善家》:有些企业家除了有自己的家族基金会外,他所创办的企业也会有一个基金会。那么,家族基金会和企业基金会之间是什么关系?

徐永光:企业基金会是公司市场战略的一个组成部分,家族基金会已经脱离了市场利益的诉求,更纯粹一些。有些基金会的名称和企业名称相一致,比如南都基金会、敦和基金会,但它没有什么市场诉求,实际上属于独立基金会,或者是私人基金会。

美国Herbalife(康宝莱)家族基金会,致力于为贫苦儿童提供健康营养的食品

新治理模式可以规避立法落后的障碍

《中国慈善家》:严格意义上,大陆的家族基金会还比较少。你刚才提到了两个困境,一是企业家的理念,二是社会环境。除此之外,在立法层面和政策层面,家族基金会是否也面临着困境?

徐永光:这方面困难很大。家族基金会的稳定发展涉及三项非常重要的制度。第一项关于基金会资产的保值、增值。美国的福特基金会,它的资产在三十年前是80亿美元,现在是120亿美元,三十年来总支出是160亿美元,实际上它加起来有280亿美元。除了花钱,还越做越大。这里有一项重要的制度保障,基金会投资收益因为继续用于慈善,是免税的。中国的基金会,投资收入需要缴纳企业所得税,不要说发展,连生存都难。

第二项关于公益支出的比例。美国法律规定基金会支出不低于上年资产余额的5%,行政经费包括在内。而我们呢?资产投资增值收益缴纳25%企业所得税后,还必须支出上一年资产余额的8%,行政费用在支出的10%以内另计,故支出要达到8.8%才合规。如果年度资产收益达到10%,税后支出8.8%,还会亏掉老本。第三,在中国,资产和股权捐赠也要交税。本来可以借助公益信托制度来规避捐赠资产的即时转移,但公益信托法律出台14年了,迄今没有落地。

《中国慈善家》:这对家族基金会的发展极为不利。

徐永光:2011年,福建籍企业家曹德旺将市值35.49亿元人民币的福耀玻璃股权捐赠给以他父亲名字命名的家族基金会—“河仁慈善基金会”,经核定,需补缴税款6.72亿元,并要在不超过5年的期限内延期缴纳到位—这已属国家宽限特批。依据现行《税法》,企业捐款税前扣除额限于当年利润的12%以内,个人捐款税前扣除则限于收入的30%。财产捐赠一概免税,在中国尚属奢望。

还有卢德之的华民基金会,2008年注册资金两亿元,全国最大;他宣布若干年内注资到百亿。结果,现在把注册基金降为5000万元了。原因是按照现在的税收制度和公益支出比例,到年底基金低于2亿,年检通不过,要补齐才行。与其这样,不如把注册资金直接降为5000万,让账面资产大于注册资金,就少了麻烦。

《中国慈善家》:在现行的法律框架下,大陆的富豪如果想做大额股权捐赠,有哪些方法可以规避这些困境?或者说,是否有更合理的制度安排供他们选择?

徐永光:在公益信托制度尚未落地时,大额捐赠很难操作。但可以借用现有的私益信托制度,把拟捐赠财产委托给信托投资公司,规定其收益或财产处置收入用于公益,虽然该项财产暂时还在私人名下,但根据合同关系,公益信托的委托人、受托人、受益人关系就成立了。

《中国慈善家》:这么做的好处是什么?

徐永光:用这个模式来做,资产可以不用转移,就能避免相应的税,而且资产放在外面再捐到基金会还能免税。这种公益信托+基金会的“双治理”模式,就是盖茨基金会的模式。钱在信托,一个赚钱,一个花钱。在中国现行的法律制度下,建立赚钱的信托+花钱的基金会,是做家族基金会的合理的制度安排,法律上没有任何瑕疵。你要做家族基金会,我建议保持最低限度——200万元的规模就行了,你可以另外拿出10亿元建立一个公益信托,这笔钱所产生的投资收益或资产处置收益归基金会。那么,这个基金会实际上拥有10亿元的资产。

《中国慈善家》:这种大公益信托+小基金会的模式,是一个权宜之计,还是可以长久施行?假如说,将来出台了成熟的公益信托制度,你提出的这种模式可以顺畅地转换过去吗?

徐永光:一旦信托制度落地了,出细则了,再转为公益信托,那就简单了。只是换一个名,再给一个批件。不过,就算到了那个时候,也建议走大信托+小基金会模式,因为它的自由度要大一些,资产搬到了基金会,就会受到很多捆绑制约。盖茨基金会的资产近乎于零,钱都在基金会信托。

《中国慈善家》:现在,做大额捐赠的富豪越来越多,曹德旺、马云、何巧女……你几年前表示,一旦富豪做慈善的潮流到来,慈善的技术性难题会迎刃而解。你现在还坚持这个判断吗?

徐永光:我是觉得这个潮流出来之后,和现行制度、政策的冲突会越来越凸显,这种冲突会推动政府考虑改变现行的法律制度,会改善富人慈善的环境和家族基金会的发展势头。

《中国慈善家》:采访一开始你提到,大陆的家族基金会这些年发展并不快,但是近来,马云等企业家领袖都逐渐成立家族基金会,你怎么看家族基金会未来几年的趋势?

徐永光:我倒是希望你的采访文章发出后,能起到鼓励中国小的家族基金会发展的作用。

《中国慈善家》:关于家族基金会,有没有你觉得很重要,但我们又没有问的问题?

徐永光:没有,我想说的你们基本上都问到了。第一,家族基金会在文化层面还需要富人和社会给予更多的认同、支持,富人自身也要更系统地学习家族基金会的模式和理念;第二,我们的法律法规要为家族基金会的发展提供制度保障;第三,公益行业要为家族基金会提供更专业的服务。最后,我还想强调,家族基金会不一定就是要大钱才能办,小钱也能办,美国的家族基金会就是以小为主。