?

说到被病痛困扰,刘翔、姚明这样的大腕其实算是知情权相当不错的了。小编当年做体育记者时,必修课之一就是要溜进体育总局训练局的理疗室和运动员套近乎。运动员们通常跟半个专家似的能用一整套术语描述自己的症状,他们和理疗师愉快地用术语交流,我就像个呆子一样在一旁。

对于普通人来说,这些有关身体器官、肌肉、骨骼的问题,一时半会还真是说不清楚,更别提拿着龙飞凤舞的诊断书不知所措了——好在现在医生们写字已经清楚多了。

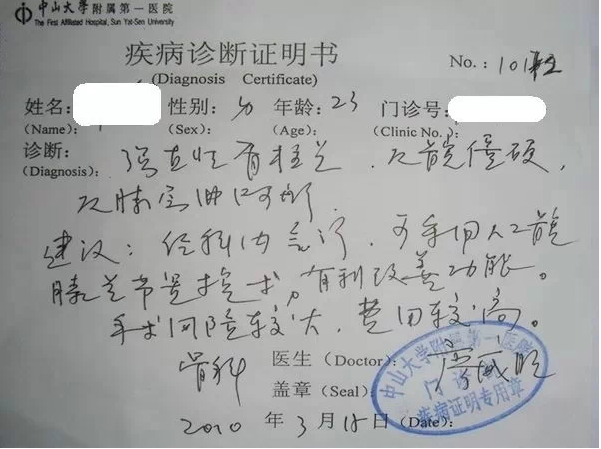

(图来自网络,已将隐私信息覆盖处理)

但问题依然存在。虽然每个字我都认识,但我看不懂啊!作为一个“十万个为什么”牌少年,小编只能开启“我爱问度娘”模式——结果不是去到冷清的导医网站,就是“基因疗法”piupiu地热情如火飞满天的广告页面~~隐私暴露和因为无知被骗是分分钟的事情。

怎么办?!

其实德国人民也有类似的问题。他们的医生虽然没有我们的医生忙,但很多时候其实也不会非常细致地向病人解释诊断书的。毕竟在专业术语体系和你我的大白话体系中间,横梗着一个泪流满面的医科学生5-10年的大好青春。

于是,志愿者查缺补漏的衔接作用开始闪闪发光。

不要怕!What Do I Have来了!

“What do I have”是一家由三个人发起的NGO,专门用以满足这个“未被满足的需求”。三个发起人中,有一位是软件工程师,另两位是医学院的学生。(回复“概况”了解前一篇推送,内含德国NGO的社会角色、成立条件等介绍哦)

发起人之一,软件工程师Bittner

这家机构成立于2011年,起因是两位医科生自从上了医学院以后,找他们“看方子”(诊断书)的亲戚朋友们就渐渐多了起来。

基于此,他们想到,也许有很多进行医学检查的患者——尤其是农村或者文化程度不高的患者,是无法看懂医生的专业术语或是检查结果的,需要有人帮忙把医学的专业诊断翻译成“白话通俗版”。

从有这个想法到付诸实践,少年们只用了4天时间!而这样一个草根得一塌糊涂的组织,经过三年的发展,已经有了4个专职员工,3个实习生和1000多名志愿者,其中有200名是专业医生。该机构迄今已完成了8000多份诊断书的翻译和解释。

他们怎么工作?

“What Do I Have”有着非常严格的工作规定。比如志愿者只能翻译医生的诊断结论,而不能进行延伸性地发挥和干扰病人。

工作流程上,他们把每个人两周内要做的事写在卡片上,然后所有人一起为所有事情的重要程度排序,达成共识后开始工作。工作只排60%,余下40%用来处理突发事件。

所有卡片都会贴在墙上,按“新的,在做的,完成的”分开排列,最后所有卡片都要去到“完成的”工作那里。这在一个项目小组大家工作有交叉的时候,是一个非常值得借鉴的方法哦。

益多多,要推广

让越来越多的医科学生参与到帮助患者的过程中来,受益的显然不仅仅是读不懂诊断书的患者而已。What Do I Have的志愿者,尤其是医学院的学生们,也在翻译诊断书的过程中接触到了书本上有的没的形形色色的病理和案例,更学会了如何和病患沟通——等他们“长大”了,就可以当一个更好的医生了。

这家机构的发起人觉得,这样一件一举多得的好事儿要在德国好好推广一下。他的想法是,在未来3年,该机构希望能够推动具体模式的建立以便在更多的地方推广。同时,他们也希望这种工作能够进入医学院课程,让医学院能够给参与翻译的学生志愿者学分,形成鼓励机制。并且,他们努力推动这种服务进入医院,以期病人在拿到诊断书后就可以有志愿者帮忙解释。

延展阅读

其实,作为医生和患者之间的缓冲,医疗志工是一个非常重要的存在。

最有名的医疗志工体系存在于遍布全球的慈济医院。在每一家慈济医院,你都能看到身着慈济制服的志工。他们在医院进行各种辅助医生和患者的工作:帮助指路、挂号,守护在术前或术后恢复中患者的身旁,尽其所能为患者提供方便,成为患者、家属、医疗团队之间沟通的桥梁。

当然,慈济的医疗志工并不好当。一位志工需要清晨四点半起床,早晨参加早课、志工早会;中午是教育训练时间,由医护人员讲授各种医疗常识;其余时间都在各个岗位上陪伴患者,一直到晚上九点才能下班。不过,民众参与依然踊跃。在这背后,有一整套机制在支撑。

志工们的全身心投入,成为了医患关系之间的重要缓冲力量。